石化

2007-2008年國際油價走勢回顧與展望

2007-12-29 14:39:20 來源:國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部課題組

關(guān)鍵詞:2007 2008年 國際 油價 走勢 回顧 展望

2007-12-29 14:39:20 來源:國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部課題組

關(guān)鍵詞:2007 2008年 國際 油價 走勢 回顧 展望

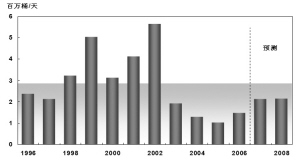

圖1:2006-2007年紐約市場原油期貨(WTI)價格對比圖

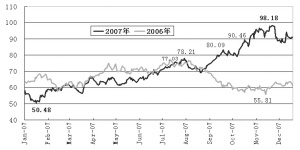

圖2:世界石油需求量走勢圖

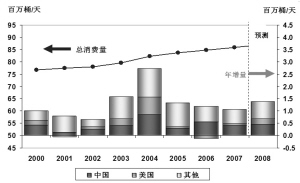

圖3:歐佩克國家原油剩余產(chǎn)能

圖4:紐約商品交易所原油期貨凈多持倉量與WTI價格走勢圖

2007年,在世界經(jīng)濟(jì)保持5%以上的強(qiáng)勁增長、中東地緣局勢惡化、伊朗核問題懸而未決、煉廠事故頻發(fā)、游資炒作以及美元貶值等因素推動下,國際油價呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢,全年紐約市場西得克薩斯(WTI)原油期貨年均價格為每桶72.3美元,同比上漲9%,為最近五年來最小漲幅。2008年,盡管美國次貸危機(jī)增加了全球經(jīng)濟(jì)增長的不確定性,但全球經(jīng)濟(jì)基本面依然良好;地緣風(fēng)險、投機(jī)炒作、天氣變化等不確定因素始終存在,國際油價難有實(shí)質(zhì)性回落,預(yù)計(jì)紐約市場WTI原油期貨年均價格將為每桶75美元左右。國際油價高位運(yùn)行會加大我國石油進(jìn)口負(fù)擔(dān),增加企業(yè)生產(chǎn)成本和消費(fèi)者支出,增大通貨膨脹壓力。應(yīng)采取積極措施應(yīng)對國際油價的大幅波動,保障我國石油供給安全。

2007年國際油價觸底反彈、先抑后揚(yáng)

2007年以來,國際油價呈現(xiàn)出觸底反彈、先抑后揚(yáng)的走勢。年初下探至50美元之后,在3月份開始出現(xiàn)穩(wěn)步持續(xù)反彈,7月份加速上揚(yáng)并刷新紀(jì)錄,此后雖受美國次貸危機(jī)的沖擊短暫下挫,9月份國際油價重拾升勢,至9月13日突破80美元的關(guān)口,10月25日突破90美元關(guān)口,11月23日達(dá)到98.18美元的最高,較年初最低點(diǎn)強(qiáng)勁反彈近一倍。

(一)年初國際油價出現(xiàn)大幅下挫

2007年伊始,國際油價連續(xù)大幅下挫,創(chuàng)五年來最差開局。在供求基本面、地緣風(fēng)險、游資投機(jī)等因素相對穩(wěn)定的情況下,天氣成為影響油價走勢的最重要因素。暖冬導(dǎo)致取暖用油需求減少,庫存高于預(yù)期,推動年初國際油價出現(xiàn)了大幅下挫,1月18日,紐約市場WTI原油期貨價格下挫至每桶50.48美元,與2006年7月份創(chuàng)下的77.03美元的歷史高位相比跌去了34.5%,跌至近20個月以來的最低價位。

(二)3月份國際油價開始穩(wěn)步持續(xù)反彈

美國全國性暴雪激發(fā)取暖油需求,天氣突變成為國際油價反彈的契機(jī),2月份國際油價重回60美元平臺。3至6月份,一方面,天氣逐漸轉(zhuǎn)暖,美國石油庫存狀況改善;另一方面,道達(dá)爾美國公司、英國石油公司和雪佛龍公司均因出現(xiàn)故障導(dǎo)致石油產(chǎn)出減少。各種因素交織在一起,導(dǎo)致國際油價在56.5到66美元之間寬幅震蕩。

(三)下半年開始國際油價加速反彈并屢創(chuàng)新高

7月份開始,國際油價加速上揚(yáng)。盡管美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)減速,但是歐洲和日本經(jīng)濟(jì)增長明顯好于預(yù)期,特別是中國、印度等國家經(jīng)濟(jì)增長,全球石油市場需求旺盛;美國汽油供應(yīng)緊張以及煉油廠問題一直困擾著國際油市;伊朗核問題和尼日利亞緊張局勢加劇、紐約和美國海灣輸油管道泄漏等因素影響,國際油價呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)的走勢,至6月下旬已接近70美元,7月31日達(dá)到每桶78.21美元,突破了上年創(chuàng)下的歷史最高位。

8月份受美國次貸危機(jī)的影響國際油價出現(xiàn)短暫大幅下挫后,9月份國際油價重拾升勢。歐美各國央行采取的給金融市場注資的聯(lián)合干預(yù)措施,在一定程度上穩(wěn)定和緩解了次貸危機(jī)的影響;同時,形成于大西洋的熱帶風(fēng)暴“迪安”對當(dāng)?shù)厥蜕a(chǎn)設(shè)施會造成威脅,影響到石油供應(yīng),國際市場原油期貨價格再次反彈上揚(yáng)。至9月13日,紐約市場WTI原油期貨價格突破了80美元,10月25日突破90美元關(guān)口,11月23日達(dá)到98.18美元的歷史最高價位,較年初最低點(diǎn)強(qiáng)勁反彈約94.5%。但是,2007年全年西得克薩斯原油期貨年平均價格約為每桶72.3美元,較上年僅上漲9%,這是最近五年來的最小漲幅。

2008年國際油價仍將高位運(yùn)行

(一)全球經(jīng)濟(jì)保持良好增長勢頭

2008年,世界經(jīng)濟(jì)仍將保持良好的增長態(tài)勢,特別是中國、印度、東盟等新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì),2008年中國、印度經(jīng)濟(jì)分別增長10%和8.4%,盡管增速略有放緩,但仍是世界經(jīng)濟(jì)增長的主要動力之一。

從三大經(jīng)濟(jì)體來看,雖然次貸危機(jī)加大了美國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性,通貨膨脹壓力和經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險使得貨幣政策左右為難。但是,美國經(jīng)濟(jì)抵御風(fēng)險和自我調(diào)節(jié)能力要遠(yuǎn)強(qiáng)于其他經(jīng)濟(jì)體,其成熟的市場經(jīng)濟(jì)體制和比較完善的社會保障制度將會繼續(xù)促進(jìn)美國私人投資和居民消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長;失業(yè)率處于歷史較低水平,有助于提高居民收入水平,穩(wěn)定消費(fèi)支出;9月份以來連續(xù)降息以及歐美央行聯(lián)手干預(yù)穩(wěn)定了金融市場的預(yù)期,增強(qiáng)了市場對美國經(jīng)濟(jì)增長的信心;同時,由于全球經(jīng)濟(jì)處于1960年代以來最快的增長階段,對美國商品和服務(wù)的需求也會增加。因而美國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過一段時間調(diào)整之后,2008年仍將保持穩(wěn)步增長。IMF預(yù)計(jì),2008年美國經(jīng)濟(jì)增長1.9%,與2007年基本持平。歐元區(qū)國家結(jié)構(gòu)性問題得到一定緩解,通貨膨脹在可控范圍內(nèi),特別是德國等國財(cái)政改革取得成效,財(cái)政赤字大大減少,經(jīng)濟(jì)活力得到增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2008年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長2.1%,較上年略有放緩。日本經(jīng)濟(jì)逐步走出了通貨緊縮狀態(tài),金融等領(lǐng)域改革等為經(jīng)濟(jì)增長提供較好的支持,同時中國、東盟等周邊國家經(jīng)濟(jì)快速增長,使日本出口有望保持良好態(tài)勢,預(yù)計(jì)2008年日本經(jīng)濟(jì)增長1.7%。

(二)世界石油需求依然旺盛

全球經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定快速增長導(dǎo)致石油需求旺盛。國際能源署10月份報告顯示,2008年全球石油需求量為8780萬桶/天,同比增加210萬桶/天,增長2.5%。其中,亞太地區(qū)石油需求增長最快,增量為84萬桶/天,占全球需求增量的40%;中東地區(qū)石油需求增長緊隨其后,增量為38.5萬桶/天,而其他地區(qū)增量相對較小。

歐佩克在12月份石油月報中預(yù)計(jì),2008年全球石油需求量為8706桶/天,同比增加132萬桶/天,增長1.5%。

而美國能源情報署12月份短期能源展望月報預(yù)計(jì),2008年全球石油需求量為8716萬桶/天,同比增加138萬桶,增長率為1.6%。其中,石油需求增量主要來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,非OECD國家和地區(qū)日均石油需求增量為120萬桶,占全球需求增量的近九成,而OECD國家石油需求增量占比一成多。從國別來看,中國石油需求增量占32%,美國增量占17%,兩國需求增量占到全球增量的接近一半。

盡管三大機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)不盡一致,但是均認(rèn)為2008年國際石油需求將保持穩(wěn)定增長的基本趨勢,其增量仍將超出過去十年平均水平。

(三)世界石油供給有所改善

世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長使得石油實(shí)際需求非常旺盛,同時高額利潤必然會刺激新增投資。為了保證世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,歐佩克國家計(jì)劃在2010年前投資1200億美元著手?jǐn)U大石油生產(chǎn)能力,初步計(jì)劃將原油日生產(chǎn)能力由2005年的3170萬桶提升至2010年的3690萬桶(不包括伊拉克),增長16%以上。同時,歐佩克大幅擴(kuò)大精煉能力,精煉日產(chǎn)能由2006年的1230萬桶擴(kuò)大至2011年的1770萬桶,提高近50%。

根據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)的研究,2008年全球石油產(chǎn)量有望得到較快增長。美國能源情報署報告預(yù)計(jì),2008年全球石油供給量為8739萬桶/天,同比增加253萬桶,增長率為3%,增速較上年大幅提高。其中,歐佩克國家日產(chǎn)量增長4.5%,增量為158萬桶,占全球增量的62.6%;非歐佩克國家日產(chǎn)量增長2.1%,增量為95萬桶,占全球增量的37.4%。非歐佩克國家中,巴西產(chǎn)量增長非常迅速,日產(chǎn)量增加39萬桶,同比增長17%;美國石油日產(chǎn)量增加23萬桶,同比增長2.8%;此外,前蘇聯(lián)地區(qū)產(chǎn)量增加較快,阿塞拜疆和哈薩克斯坦日產(chǎn)能分別增加15萬桶和9萬桶,同比分別增長17.4%和6.2%;俄羅斯盡管也有15萬桶的增量,但僅與過去的兩年持平,明顯低于2003-2005年60-80萬桶左右的增量水平。此外,受儲量等因素的限制,墨西哥、英國、挪威等國的產(chǎn)量在逐年下降,預(yù)計(jì)2008年北海地區(qū)日產(chǎn)量下降24萬桶,同比下降5.2%。

全球剩余產(chǎn)能得到一定的恢復(fù),2008年歐佩克剩余產(chǎn)能預(yù)計(jì)約為210萬桶/天。剩余產(chǎn)能與國際油價有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,剩余產(chǎn)能的恢復(fù)有助于穩(wěn)定國際市場油價。

(四)伊朗核問題仍然是影響國際油價的最大變數(shù)

中東等產(chǎn)油地區(qū)地緣政治風(fēng)險始終存在,特別是伊朗核問題始終是困擾明年國際油市的重大不確定性因素。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì),伊朗擁有189億噸石油探明儲量,占世界總量的11.4%,僅次于沙特居世界第二位,儲采比高達(dá)86.7;天然氣探明儲備高達(dá)28.1萬億立方米,占世界總量的15.5%,僅次于俄羅斯居于世界第二位。目前,伊朗為歐佩克第二大產(chǎn)油國,石油日產(chǎn)量超過400萬桶,而且超過60%的石油出口國際市場,大約250萬桶左右的出口量,年出口石油在1.2億噸左右。

由于伊朗擁有豐富的油氣資源,油氣出口量、地理上所處戰(zhàn)略位置,以及面臨的石油供求趨緊的環(huán)境等因素,使得伊朗核問題更為復(fù)雜,解決這一問題需要時間更長,對國際油價的影響更為巨大。

(五)國際游資炒作的作用仍不可小視

在現(xiàn)代金融市場體系中,巨額國際游資在不斷沖擊各種市場,國際原油期貨市場也不能例外。2007年初紐約商品交易所基金原油期貨持倉量一度大幅減少,出現(xiàn)了凈空頭持倉,隨之國際油價出現(xiàn)了大幅跳水,西得克薩斯原油期貨價格由每桶65美元左右一度跌至50美元。3月份以來,紐約市場投機(jī)資金原油期貨持倉量明顯回升,國際油價也出現(xiàn)明顯反彈。在7月末,基金原油凈多持倉量最高增至1.2億桶以上,超過當(dāng)時日原油消費(fèi)總量近50%,而國際油價再次刷新歷史最高紀(jì)錄。

基金原油期貨持倉量與國際油價具有高度正相關(guān)性,每當(dāng)基金凈多持倉量大幅增加,國際油價隨之飆升,而當(dāng)基金大幅減倉時,國際油價便會出現(xiàn)快速下挫。影響國際油價的各種因素都會成為國際游資炒作的題材,因而國際游資仍將會對油價起到推波助瀾的作用。

(六)美元持續(xù)貶值有一定推高油價作用

美國面臨著巨額財(cái)政和貿(mào)易雙赤字的沉重壓力,預(yù)計(jì)雙赤字在短期內(nèi)不會消除,因而美元在較長一段時間內(nèi)仍將處于弱勢。目前世界石油市場交易中主要采用美元結(jié)算,近年來美元的持續(xù)貶值使得石油出口國實(shí)際石油收入縮水,這在一定程度上促使歐佩克等產(chǎn)油國抬高油價。

(七)美國大選會影響國際油價

美國共和黨代表石油等富人階層,支持至少是默認(rèn)油價高漲。而民主黨代表相對中低收入階層,一貫主張控制國際油價。因而明年美國大選結(jié)果會影響到國際油價。

(八)基本結(jié)論

總體來看,2008年,全球石油供求仍處于相對緊張狀態(tài),良好的經(jīng)濟(jì)基本面支持國際油價在高位運(yùn)行。如果伊朗核問題等地緣政治風(fēng)險沒有明顯惡化,不發(fā)生重大突發(fā)事件,國際油價年平均價位將在每桶75美元左右的高位運(yùn)行。但是,如果伊朗核問題演變?yōu)槊酪淋娛聸_突,或出現(xiàn)颶風(fēng)襲擊等重大突發(fā)事件,那么短期內(nèi)國際油價將會出現(xiàn)大幅飆升;如果次貸危機(jī)不斷惡化,逐步演變成為嚴(yán)重的金融危機(jī),使美國經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯減速,那么國際油價也存在大幅回落的可能性。

由于近來國際油價出現(xiàn)持續(xù)明顯反彈,國際權(quán)威機(jī)構(gòu)不斷調(diào)高國際油價走勢的預(yù)測。11月27日,路透社調(diào)查的37家國際權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測顯示,分析師將其對2008年布倫特和WTI原油均價預(yù)估調(diào)升至72.9和74.4美元,較7月末的調(diào)查結(jié)果高出10美元左右。美國能源情報署在12月份短期能源展望報告中,將2008年紐約市場WTI油價大幅調(diào)高至84.8美元,較今年7月份預(yù)測高出13.6美元。

國際油價走勢對中國經(jīng)濟(jì)的影響

國際油價高位運(yùn)行給我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和居民生活帶來一定的負(fù)面影響,高油價不僅增加外匯支出、加大企業(yè)成本、增加居民消費(fèi)支出,同時加大通貨膨脹壓力。

(一)高油價導(dǎo)致國民財(cái)富的凈溢出

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高,石油需求持續(xù)穩(wěn)步增長,而國內(nèi)石油產(chǎn)量增長潛力有限,對外依存度在不斷提高,目前有近一半的石油需要從國際市場進(jìn)口。因而油價上漲必然導(dǎo)致更多的外匯支出,這意味著我國國民財(cái)富的凈溢出。石油是目前我國單一商品最大的逆差項(xiàng)目,2006年逆差就達(dá)720億美元。

(二)高油價帶來通貨膨脹壓力

盡管目前國內(nèi)成品油定價機(jī)制在一定程度上抑制了國際油價對國內(nèi)物價的沖擊,但是,價格倒掛使得國內(nèi)成品油價格存在一定的上調(diào)壓力和空間,而且節(jié)能減排的艱巨任務(wù)以及國內(nèi)市場的供求狀況要求油價同國際接軌。因而成品油價格的上調(diào)或者上調(diào)的預(yù)期都會帶來通貨膨脹的潛在壓力。

(三)增加居民消費(fèi)支出

個人消費(fèi)者將直接成為高油價的承受者,今年以來,由于國際油價不斷上漲,明顯增加了部分消費(fèi)者的支出,導(dǎo)致實(shí)際消費(fèi)緊縮。油價倒掛使得部分地區(qū)出現(xiàn)了供油緊張現(xiàn)象,影響了居民的正常生活。

(四)加大相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本

國際油價大幅攀升必將給國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)帶來較大的影響。交通運(yùn)輸業(yè)和農(nóng)業(yè)受到的沖擊較大,油價上漲,導(dǎo)致交通運(yùn)輸業(yè)單位運(yùn)輸成本大幅增加,推升了農(nóng)用化肥、農(nóng)藥、塑料薄膜等農(nóng)資的漲價及灌溉、耕田、運(yùn)輸?shù)绒r(nóng)機(jī)具用油的成本。石油加工及煉焦業(yè)成本壓力較大,煉油行業(yè)繼續(xù)虧損。高油價影響消費(fèi)者的購車選擇,節(jié)油型汽車成為未來汽車市場上的新寵,加快了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的調(diào)整。石油和天然氣開采業(yè)景氣與油價同步,從油價上漲中直接受益。

(五)促進(jìn)替代能源行業(yè)的發(fā)展

部分行業(yè)在直接感受到來自油價上漲壓力的同時,新能源、替代能源將迎來新的發(fā)展契機(jī)。高油價使得替代能源逐步具有經(jīng)濟(jì)可開發(fā)性,并會促使更多新能源技術(shù)的研發(fā)投入。

政策建議

(一)擺脫部門藩籬、推出燃油稅政策

燃油稅對于節(jié)約石油資源、提高能效的重要作用在日本和歐洲等地區(qū)得到了充分證明,而且在國內(nèi)被社會各界普遍認(rèn)可。出臺燃油稅政策,以燃油稅取代養(yǎng)路費(fèi),用油越多的車輛交的稅也越多,這是用經(jīng)濟(jì)杠桿有效推進(jìn)節(jié)油的最重要手段之一。燃油稅這種簡單有效的政策工具在我國爭論長達(dá)十多年難以出臺,有部門利益、中央與地方之間利益、各群體承受力、高油價等多種因素,但歸根結(jié)底是多頭管理、部門間扯皮的結(jié)果。我國經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展,石油需求增長很快,為了抑制燃油消耗,必須堅(jiān)決打破部門利益,果斷推出燃油稅政策。開征燃油稅并不必然導(dǎo)致油價上漲,起初稅率可以定得低一些,逐步調(diào)整到適當(dāng)?shù)乃剑?dāng)然要考慮到對不同領(lǐng)域的影響。

(二)打破行業(yè)壟斷、推進(jìn)石油市場流通體制改革

盡管2006年底商務(wù)部出臺了《原油市場管理辦法》和《成品油市場管理辦法》,而且出臺了一系列《非公36條》的配套政策。但是,石油行業(yè)特別是上游領(lǐng)域的壟斷問題比較嚴(yán)重,也比較復(fù)雜。當(dāng)前最為突出的就是如何解決油源問題,包括國內(nèi)市場原油批發(fā)經(jīng)營以及石油進(jìn)出口問題。因此必須打破壟斷、加快石油行業(yè)體制改革。

(三)完善定價機(jī)制、逐步實(shí)現(xiàn)成品油市場化定價

隨著國際油價的不斷攀升和中國石油進(jìn)口依存度逐步上升,中國的石油安全正受到嚴(yán)重挑戰(zhàn),建立科學(xué)、合理的石油價格體系刻不容緩。我國已經(jīng)正式采用“原油加成本”的成品油定價機(jī)制。新機(jī)制有助于保障煉油行業(yè)的利益,穩(wěn)定國內(nèi)成品油市場供應(yīng)。但是,新機(jī)制存在著煉油行業(yè)平均成本、平均利潤難以確定、仍然不能夠如實(shí)反映我國能源供給狀況、國產(chǎn)原油加工成本如何計(jì)算等難題。因此,新機(jī)制仍然是一個過渡性機(jī)制,必須抓緊推進(jìn)石油市場體系以及政府監(jiān)管體系的建立和逐步完善,為實(shí)現(xiàn)成品油市場化定價做好準(zhǔn)備。

(四)加快制度創(chuàng)新、全面推進(jìn)石油儲備體系建設(shè)

中國已徹底告別了沒有戰(zhàn)略石油儲備的歷史,中國開始嘗試運(yùn)用戰(zhàn)略石油儲備來維護(hù)自身的石油安全供給,保障國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。但是,這并不表示中國就已經(jīng)建立起了石油儲備體系,建立戰(zhàn)略石油儲備是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。美日歐等國經(jīng)過近30年的時間才建立起較為完備的體系。我國構(gòu)建石油儲備體系還有一系列工作要做,像石油戰(zhàn)略儲備相關(guān)法律法規(guī)的制定、儲備營運(yùn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立、儲備油品的來源、儲備資金的來源、新儲備基地的選址、符合中國需求的儲備規(guī)模等都需要進(jìn)一步研究。

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。