在可持續發展的大背景下,能源利用正經歷著以電力為主要能源的快速而大的轉變。隨著便攜式消費電子產品、電網、電動汽車、醫療設備、可穿戴技術和物聯網需求的不斷增加,電能的可逆存儲和釋放已成為不可或缺的技術。如今,鋰離子電池以卓越的比能量主導著市場,這項技術可能會在很長一段時間內流行。然而,由于充放電過程中體積變化、相變和擴散速率的固有限制,電池一直存在壽命短和充電速率慢的技術難題。此外,電池的比能量隨著尺寸的增大而迅速減小,這限制了微型電池在為可穿戴和微型電子設備供電方面的應用。

超級電容器具有與電池互補的電性能,是另一種重要的儲能系統。它們可以提供比電池高得多的功率密度,但其比能量較低,工作時間從幾十秒到幾分鐘不等。1971年,日本電氣公司(NEC)開發了第一個商用超級電容器作為節能系統。超級電容器本質上通過靜電或法拉第存儲電荷,在工作過程中幾乎不會導致電極的體積變化,從而具有較長的壽命(>106次充放電循環)和快速的充電速率。這些優點使它們在微型器件、電力電子、模塊和大型設備中的應用非常有價值。此外,它們不僅可以用于電力傳輸,還可以用于能量收集,這是電池系統無法比擬的。超級電容器還可以應用于電網儲能、節能裝置、頻率調節等,設備的最終重量可能達到幾噸。一般來說,當電池在發射或接收功率方面變得較弱時,超級電容器通常與電池一起用于短期能量傳輸和收集。盡管受到新冠肺炎的影響,全球超級電容器市場仍在持續增長。特別是亞太地區在未來幾年有著巨大的市場貢獻,而北美和歐洲也占據著較高的市場份額。

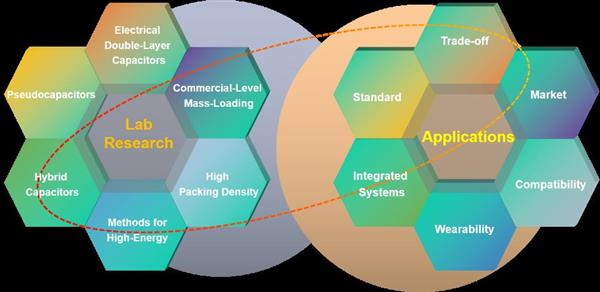

在過去的幾十年里,大量的研究工作集中于如何在不犧牲超級電容器優異的功率密度和循環壽命的前提下提高其能量密度,使其接近甚至超越電池。然而,實驗室研究與實際應用之間的巨大差距嚴重阻礙了高性能超級電容器的進一步應用,尤其是電極材料的設計與規模化制備技術。實驗室制造的超級電容器和商用超級電容器各部件的成分和電化學性能都非常不同。通常,商業超級電容器的能量密度和功率密度可以通過直接計算器件的重量或體積來量化。但實驗室研究中報道的性能,將電化學惰性材料(例如,電解質、集流體和包裝材料)的貢獻降至最低,導致報道的性能指標對于商業化應用來說基本是無意義的。將基于電極材料的性能擴展到完全封裝的器件可能會導致不真實的性能指標,從而傳遞錯誤的信息。

基于此,貴州大學材料與冶金學院謝海波教授、黃俊特聘教授在國際頂級期刊Advanced Functional Materials (影響因子:19.924)發表題為“Rational Design of Electrode Materials for Advanced Supercapacitors: From Lab Research to Commercialization”的綜述論文。從電極材料角度出發,系統總結了超級電容器從實驗室研究到商業化應用的關鍵因素,并總結了超級電容器領域在能量存儲機制、高效超級電容器的構筑方法、商業級負載和高填充密度電極的制備策略、超級電容器集成系統和商業超級電容器應用領域的最新進展。此外,還分析和總結了將實驗室高性能超級電容器推向實際應用仍然需要解決的難題與挑戰。

該項工作得到了國家自然科學基金(52203083)及貴州省科技廳(批準號: ZK[2016]1402);平臺與人才建設項目(批準號 [2016]5652; [2017]5788; [2018]5781;[2019] 5607);貴州大學引進人才項目(批準號: [2017]08)的資助。原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202213095

圖文:黃俊