近日,能源學人以《氮摻雜和富缺陷納米石墨化區域共耦合的硬碳納米殼用于高性能鋰/鈉的存儲》為題,報導了課題組博士研究生黃士飛同學的工作。全文如下:

原創 2018-01-21 能源學人編輯部

目前,石墨被廣泛應用于商業鋰離子電池當中,但其較低的容量(372mA/g) 和較差的離子擴散動力學,電池的能量密度和功率密度受到了嚴重限制。而由于鈉離子半徑較大(1.02? vs. 0.76?) , 鈉-石墨體系熱力學穩定性較低,使得石墨不能適用于鈉離子電池體系。近年來,硬碳被認為是一種非常具有應用前景的鋰/鈉離子電池負極材料從而得到了廣泛的研究。硬碳內部的“紙牌屋”結構可以提供大量的納米孔和較大的比表面積使其可以通過嵌入和吸附顯著的增強儲鋰/鈉能力。盡管如此,硬碳也存在明顯的缺點,比如較低的石墨化程度不僅影響了電荷傳輸動力學,而且影響了其內部結構的穩定性,使其導電性和電化學穩定性都受到了嚴重的制約。現有的方法通常將硬碳與石墨物理復合,并不能從本質上克服其無定形結構的不利影響。通過催化劑在硬碳中引入石墨化微晶區域是提高其導電性的一種非常有效的策略。另外,雜原子的引入同樣也可以增加硬碳的儲能活性位點,改善其電荷傳輸能力。然而將氮摻雜和富缺陷納米石墨化區域共耦合的硬碳用于高性能儲鋰/鈉的工作至今鮮有報道。

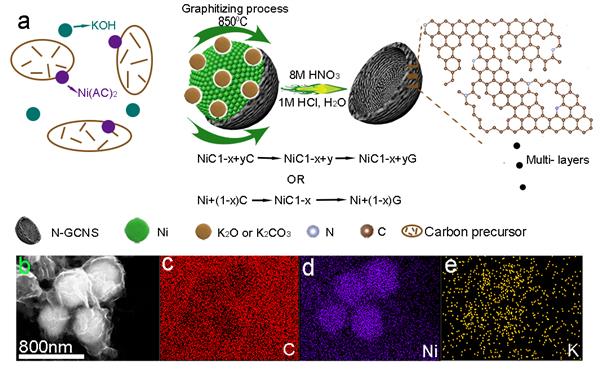

最近,燕山大學趙玉峰教授課題組通過將Ni2+與碳前驅體預螯合,利用原位生成的催化劑的限域催化作用在相對較低的溫度下(850℃)制備了一種N摻雜和富缺陷納米石墨化區域共耦合的硬碳納米球殼 (N-GCNs),該材料表現出十分優異的儲鋰/儲鈉性能。作者通過密度泛函(DFT)及原位Raman分析發現,N摻雜和富缺陷納米石墨化區域的引入不僅有效解決了電荷轉移動力學的限制,而且大大的增加了儲鋰/鈉活性位點,顯著改善材料的電荷存儲能力。該文章發表在國際頂級期刊Advanced Functional Materials(影響因子:12.124)。

該工作通過Ni2+與殼聚糖的預螯合作用實現硬碳材料的限域催化石墨化,成功實現了硬碳材料的氮摻雜(1.3at%)和納米石墨化區域的耦合。所制得的氮摻雜石墨化硬碳球殼(N-GCNs)在鋰離子電池中展現出了1253mAh/g的可逆容量,其可逆容量在100mA/g電流密度下100次循環后仍可保持在1253mAh/g; 將該材料用于在鈉離子存儲,展現出了325mAh/g的高可逆容量, 并且在100mA/g電流密度下200次循環仍可保持在174mAh/g。該材料優異的電化學性能得益于所制備硬碳材料獨特的納米結構。這種獨特的氮摻雜耦合富缺陷石墨化結構不僅可以增強硬碳納米殼的電荷轉移能力和離子擴散動力學, 同時其特有的開口型的殼層結構可以緩解材料在離子嵌入過程中的體積膨脹問題。

圖1. (a) N-GCNs的合成示意圖, (b-e) 未洗滌前N-GCNs的SEM圖及其Mapping圖。

圖2.(a-c) N-GCNs的Raman, XPS (N1s)和孔徑分布圖,(d-i)N-GCNs的SEM, TEM,HR-TEM圖像

圖3.(a-d) N-GCNs對LIBs的電化學性能; (e-h) N-GCNs對SIBs的電化學性能

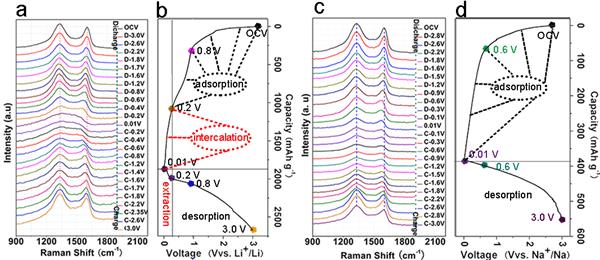

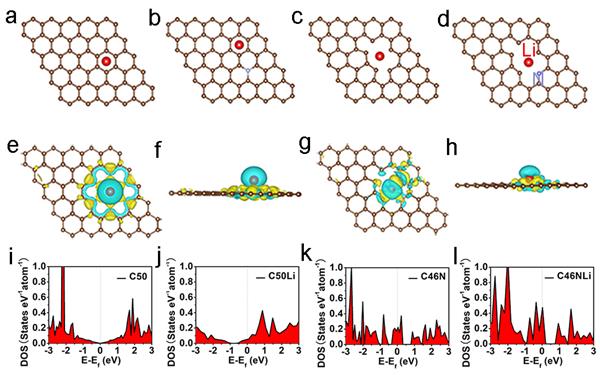

此外,作者通過原位Raman和DFT計算進一步研究該材料的儲能機理。原位Raman分析表明所合成的硬碳材料表現為“吸附-嵌入”型的儲鋰機制;而盡管所制備的硬碳材料石墨化區域的層間距可達0.4nm,在鈉離子存儲中仍然主要表現為“吸附”機制。該工作的DFT計算則從原子尺度揭示了氮原子和富缺陷石墨化區域耦合結構對于電荷儲存行為的影響:計算結果表明,N摻雜和適量缺陷石墨化區域的同時引入,可以有效提高對鋰的結合能、電荷轉移能力和費米能級處的電子態密度,從而顯著改善材料的電荷存儲能力。

圖4.原位Raman測試:(a-b) N-GCNs對LIBs的原位Raman及首圈電化學性能;(c-d) N-GCNs對SIBs的原位Raman及首圈電化學性能圖

圖5.(a-d)PGs, NGs, DGs and NDGs 吸附鋰后的模型圖,(e,f)PGs 吸附鋰后的差分電荷圖,(g,h) NDGs吸附鋰后的差分電荷圖,(i,j)PGs吸附鋰前后的態密度圖,(k,l) NDGs吸附鋰前后的態密度圖

材料制備過程

首先將2.4g富殼聚糖生物質碳源分散于200 ml去離子水中攪拌6小時, 然后滴加配好的100ml 0.025M Ni(AC)2溶液攪拌24小時,然后再滴加18ml 6M KOH 溶液到上述溶液,接著將其加熱到100℃并蒸成糊狀。然后將上述物質放入管式爐煅燒850℃下保溫4小時(升溫速率2℃/min)。最后將所的物質分別用1M HCl、8M HNO3和去離子水洗滌數次,并放入干燥箱干燥,即得到所制備樣品。

該工作得到國家自然科學基金(51774251)、河北杰出青年自然科學基金(B2017203313),河北省百名優秀創新人才支持計劃(SLRC2017057)、歸國留學人員科研基金(CG2014003002)和材料復合新技術國家重點實驗室開放基金(2017-KF-14)的資助。

Shifei Huang,Zhiping Li, Bo Wang, Jiujun Zhang, Zhangquan Peng, Ruijuan Qi, Jing Wang, Yufeng Zhao, N-Doping and Defective Nanographitic Domain Coupled Hard Carbon Nanoshells for High Performance Lithium/Sodium Storage, Adv. Funct. Mater. 2018, 1706294, DOI: 10.1002/adfm.201706294