鄭紹輝教授課題組在有機太陽能電池理論研究領域取得新進展

低成本�����、易生產且具柔性的高性能有機太陽電池是中國早日實現二氧化碳排放量與吸收量持平的碳中和目標的最可靠工具之一,而其一大瓶頸在于有機光伏器件較低的光電轉化效率(PCE)。

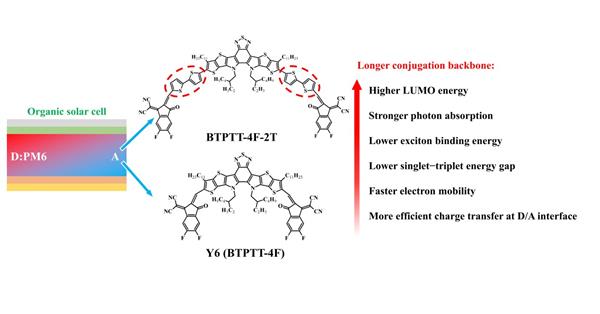

近日�,西南大學材料與能源學院鄭紹輝教授團隊設計了一系列的高性能非富勒烯Y6衍生物分子����,并基于可靠的密度泛函與含時密度泛函理論計算綜合分析其光伏性能�,篩選出一個多方面均優于原型Y6的非富勒烯受體分子BTPTT-4F-2T�。該項目考慮了影響有機光伏器件性能的關鍵參數: 1) 偶極矩;2) 前線分子軌道能量;3) 紫外-可見吸收光譜�����;4) 單線態-三線態能量差和激子結合能��,5) 電荷(電子和空穴)躍遷/復合速率常數���;6) 電子遷移率�。通過這些數據綜合地分析被設計的衍生物作為有機太陽能電池受體材料的潛力�����,篩選出各方面均優于原型Y6的最具潛力的受體分子�。審稿人贊揚本工作對發現新型非富勒烯受體很有價值,認為提出了一種新的分子設計策略。上述工作近期發表在《Advanced Material》新子刊《Solar RRL》(DOI: 10.1002/solr.202100023),研究生邱梧珂為第一作者�����。

此外�,近期鄭紹輝教授團隊還在有機太陽能電池的理論計算領域做出不少創新性工作。

1) 系統研究了亞酞菁的鹵素(F,Cl,Br)取代對X-subPC/C60太陽能電池給-受體界面電子躍遷和電荷復合速率的影響。該項目和已知實驗結果吻合的很好,深入研究了鹵素取代對有機太陽能電池界面電子躍遷的影響機理�,精確考慮了躍遷電子數�、環境效應和給-受體界面分子堆疊方式的影響���。(J. Photoch. Photobio. A����,DOI: 10.1016/j.jphotochem.2020.112852), 本科生徐春林為第一作者。

2) 基于全新的subPC衍生物分子subAPPC����,系統探究吸電子/給電子基團的邊緣取代對新分子光伏性能的影響,結果顯示合理的改性可以同時提高激子分離效率與可見光區域的光子吸收能力。(Mater. Chem. Phys��,DOI: 10.1016/j.matchemphys.2021.124420) 研究生張捷��,彭索萍為并列一作����。

3) 研究了骨架噻吩環的官能化對A-D-A(A-吸電子基團����,D-給電子基團)型小分子DRCN3T-X的載流子傳輸性能的影響,結果顯示骨架噻吩取代通過影響分子平面性和電子結構而影響載流子遷移率����,并在改性分子中觀察到了明顯的選擇性載流子傳輸現象����。結果還顯示用含氧基團-OCH3取代骨鏈噻吩可有效提升A-D-A型受體分子的電子傳輸能力��。(New. J. Chem���,DOI: 10.1039/D0NJ02199G) 本科生徐春林為第一作者�。

4) 用可信的理論方法首次揭示了固體薄膜中分子堆積模式和偶極矩對激子結合能的影響�����。(Int. J. Quantum. Chem, DOI: 10.1002/qua.26511) 本科生陳雪為第一作者�����。

以上項目感謝重慶市百人計劃和中央高校基本業務費的資助�����。

原文鏈接:

1. https://doi.org/10.1002/solr.202100023

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S101060302030650X

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254058421002030

4. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/nj/d0nj02199g#!divAbstract

5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qua.26511