我校木士春教授在高指數晶面金屬碳化物納米晶合成方面取得重大突破

發布:武漢理工大學材料復合新技術國家重點實驗室 時間:2017-06-06

近日,武漢理工大學材料復合新技術國家重點實驗室首次成功實現了穩定的高指數晶面金屬碳化物納米晶的可控制備,相關研究成果發表在納米能源領域著名期刊《Nano Energy》上(Constructing carbon-cohered high-index (222) faceted tantalum carbide nanocrystals as a

robust hydrogen evolution catalyst. Nano Energy, 2017, 36, 374-380. IF=11.553)。文章的第一作者為博士研究生寇宗魁,通訊作者為木士春教授。

作為一種新型、清潔、高效的能源載體,氫氣被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。近年來,過渡金屬碳化物由于具有類鉑的d電子結構,被認為是一種極具潛力的低成本非Pt析氫(HER)電催化劑。前期研究表明,高指數晶面納米晶材料因具有低配位的臺階、扭結原子,可以大幅改善材料的電催化活性。因此,獲得高指數晶面金屬碳化物納米晶成為提升金屬碳化物HER催化活性的最有效途徑。然而,高指數晶面納米晶體因具有非常高的表面能,難以穩定存在。因此,迄今未見有具有高指數晶面金屬碳化物納米晶的相關研究報道。

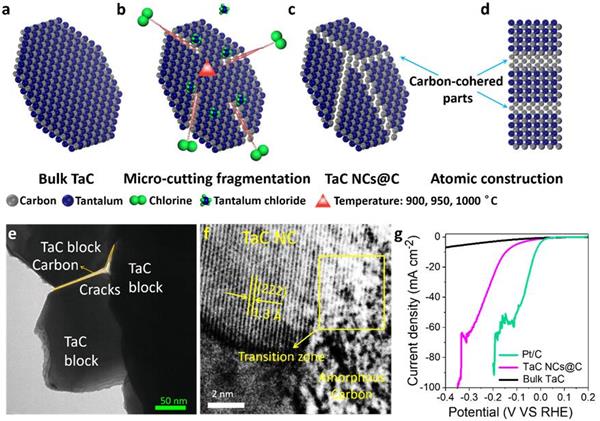

最近,我校木士春教授等研究人員利用他們前期創建的氯氣-碳化物非完全反應機制,在高溫下采用氯氣部分刻蝕掉TaC塊體微裂紋處的Ta原子,成功將TaC塊體原位剪切為具有多孔碳層保護的TaC 高指數(222)晶面納米晶。除了在TaC高指數(222)晶面上原位形成多孔碳層外,由于氯氣與TaC不同晶面之間高溫反應動力學的差異性,在高指數(222)晶面與原位形成的多孔碳層之間還形成了一層過渡層。該多孔碳層和過渡層的存在有效地避免了高指數晶面因具有超高的表面能在高溫反應或后續的電化學反應過程中進一步演化、消失。

通過密度泛函理論(DFT)計算并結合實驗研究表明,與常見的TaC材料相比,擁有高指數(222)晶面穩定結構的TaC納米晶表現了非常優異HER性能。在0.5 M H2SO4電解液中,該電催化劑僅需要146 mV的較低過電位即可獲得10 mA cm-2的析氫電流密度。此外,受益于原位形成的多孔碳層和過渡層的雙重保護作用,TaC高指數(222)晶面納米晶在電催化制氫中表現出優異的電化學穩定性。

上述研究工作獨辟蹊徑,通過利用氯氣與碳化物不同晶面的高溫反應動力學差異性,解決了碳化物納米晶高指數晶面在合成及催化反應過程中難以穩定存在的難題。該重大研究成果將為今后制備具有高指數晶面的金屬碳化物納米晶體材料的制備提供了一種全新的思路。