武漢理工大學新聞經緯訊 2018-10-30

金屬/金屬碳化物 (M/MC)異質結構由于具有高的活性、導電性及電化學穩定性,被認為是未來替代Pt基貴金屬催化劑的理想材料之一。然而,由于層狀材料不受晶格匹配的限制,其合成條件較為苛刻(如超高真空、高溫及較長的合成周期)。因此,急需發展一種簡單、通用而高效的合成M/MC材料的方法。

目前,利用氯化法從碳化物(MC)中提取非碳(M)原子生成碳化物衍生碳(CDC)已經被廣泛報道。要實現碳化物向CDC轉化,氯氣與碳化物的摩爾比(χ)一般要大于5。在前期研究中,武漢理工大學木士春教授研究組通過適當降低χ對碳化物進行部分氯化,成功保留了其中的部分非碳原子(M),獲得了一系列先進的異質原子(M)自摻雜碳材料和CDC封裝碳化物材料(Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1604904;ACS Energy Lett. 2018, 3, 184-190;Nano Energy 2017, 36, 374-380)。

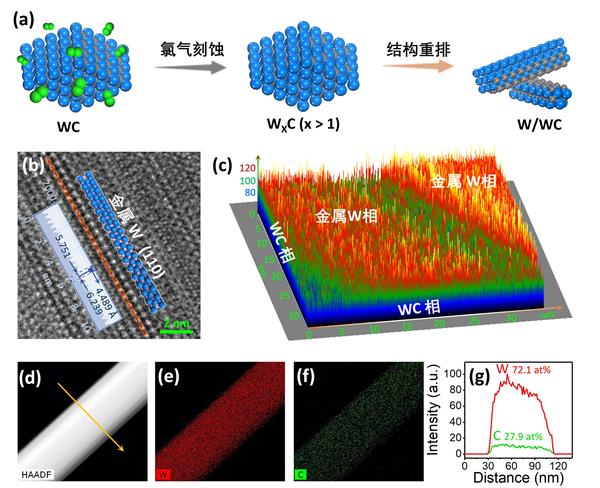

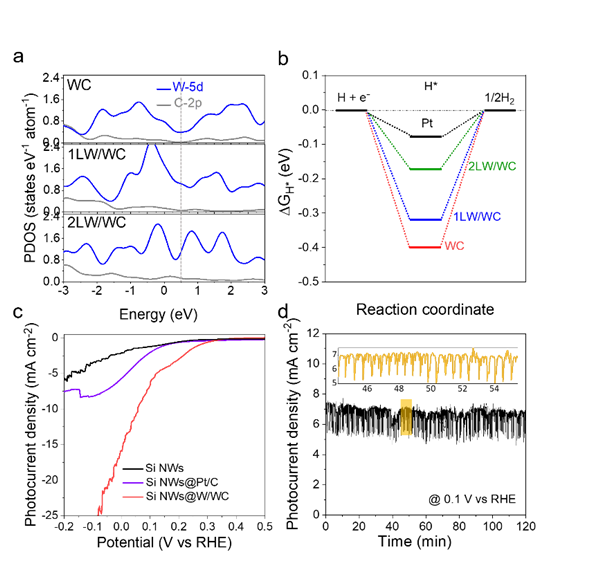

在上述研究基礎上,如果能從金屬碳化物中提取碳(C)原子而保留非碳的同源金屬原子(M)則有可能原位合成同源金屬/金屬碳化物(M/MC)異質結構。但該項研究極富有挑戰性,目前尚未見文獻報道。近期,該研究組通過對過渡金屬碳化物氯化熱力學過程的研究發現,如果進一步降低χ,則可實現其碳原子的提取。他們選擇了碳化鎢(WC)作為前驅體,當將χ降低至1.3時(反應溫度為1000℃,反應時間為4h),通過氯氣刻蝕,成功提取了碳化鎢中的碳原子,獲得了同源金屬鎢與碳化鎢(W/WC)異質結構納米帶(圖1)。將其用于光電催化產氫時,展現了優異的光電催化性能:在0V可逆氫電勢下的光電流密度高達16 mA cm-2(圖2)。密度泛函理論(DFT)計算表明,其優異的催化性能可歸因于W/WC界面處加快的電子流動,從而降低金屬W面的功函數,使其具有更接近0的氫吸附吉布斯自由能(圖2)。該研究為從碳化物中提取碳并獲得同源金屬/金屬碳化物異質結構復合材料提供了新的思路。研究成果已在線發表于Nanoscale Horizon 2018, DOI: 10.1039/C8NH00275D。

Nanoscale Horizon是英國皇家化學學會重點打造的納米材料領域新旗艦期刊,其第一個影響因子(2017)已高達9.391。論文通訊作者為木士春教授,第一作者為博士研究生寇宗魁(目前為新加坡國立大學博士后研究人員),武漢理工大學為唯一完成單位。該研究得到了國家自然科學基金項目(No. 51672204,51372186)支持。

圖1 W/WC異質結構納米帶的合成及微觀結構及成分表征。

圖2 W/WC異質結構納米帶密度泛函理論(DFT)計算及光電催化產氫性能。