Boron-Nitrogen-Embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbon-Based Controllable Hierarchical Self-Assemblies through Synergistic Cation-π and C-H···π Interactions for Bifunctional Photo- and Electro-Catalysis

自組裝的有機π-共軛系統由于內部長程有序排列的分子單元而展現出獨特的功能。近年來,硼氮嵌入多環芳烴(BN-PAHs)作為新型π-共軛分子,因其出色的光電性能而受到極大關注。然而,相比于小分子光電性質研究所取得的成就,利用BN-PAHs作為基本構建塊來構筑可控超分子組裝體的研究仍較為少見。這一限制源于BN-PAHs所固有的強的單向分子間相互作用(e.g.,π-π堆疊和B-N偶極相互作用)導致快速、單一維度(1D或2D)的組裝發生,從而難以實現對組裝過程以及組裝體結構的精細調控。因此,解決上述挑戰的根本方法是開發新型非共價相互作用和協同組裝策略,改善和調控BN-PAHs的固有堆積模式和組裝行為。

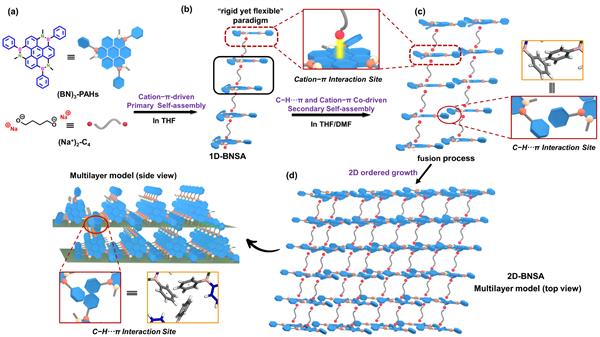

近日,課題組在前期可控陽離子–π化學構筑超分子聚合物的基礎上,設計并合成了硼氮雜環π基元(BN)3-PAHs和陽離子單體 (Na+)2-C4 (圖1)。利用陽離子-π作用驅動形成含有“剛柔相濟”組裝基元的1D初級組裝體(1D-BNSA),隨后在極性DMF溶劑的促進相鄰兩個(BN)3-PAHs分子間發生C-H···π作用,實現1D結構可控融合并轉變為2D組裝結構(2D-BNSA)(圖1)。

圖1.陽離子-π和C-H···π作用協同驅動形成不同維度分級組裝體的示意圖

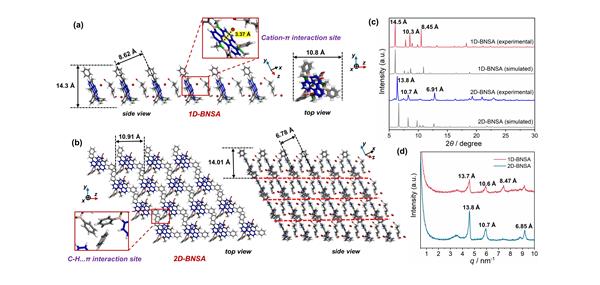

利用理論建模的方法模擬了1D-BNSA和2D-BNSA的分子堆積模型。模擬結果顯示1D-BNSA中周期性排列的“剛柔相濟”組裝單元內存在強的陽離子-π相互作用(圖2a)。隨后,2D-BNSA的堆積模型由1D-BNSA衍生得到(圖2b)。兩種組裝體的粉末XRD衍射圖譜與理論模型預測的衍射數據均顯示出良好的匹配性,驗證了堆積模型的合理性。同時,WAXS數據也顯示相應的散射信號與理論模型相匹配(圖2c,d)。

圖2.理論模擬的1D-BNSA和2D-BNSA的分子堆積模型以及相應粉末XRD衍射數據與WAXS譜圖

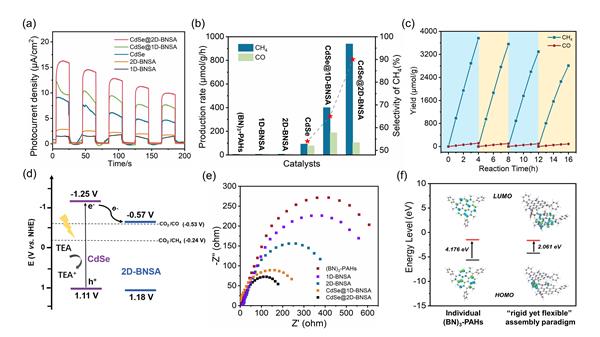

考慮到2D-BNSA的二維層狀結構表面豐富的錨定位點以及內部陽離子-π作用基序所賦予的優異電荷傳輸特性,將其與CdSe進行雜化負載制備異質結光催化劑。光催化CO2還原結果顯示,CdSe@2D-BNSA具有較高的CH4產率(938.7 μmol/g/h)和選擇性(90%)(圖3a-c)。機理研究表明:CdSe與2D-BNSA形成了“Type-II型”異質結界面電子-空穴轉移機制,證實了光激發電子從CdSe轉移到2D-BNSA的熱力學可行性,從而使吸附的CO2還原生成CH4(圖3d)。阻抗測試和DFT計算結果顯示CdSe@2D-BNSA具有優異的電荷輸運能力,并且“剛柔相濟”組裝單元內部的陽離子-π作用進一步降低了電子遷移能壘(圖3e, f)。

圖3.2D-BNSA負載CdSe量子點后的光催化CO2還原性能

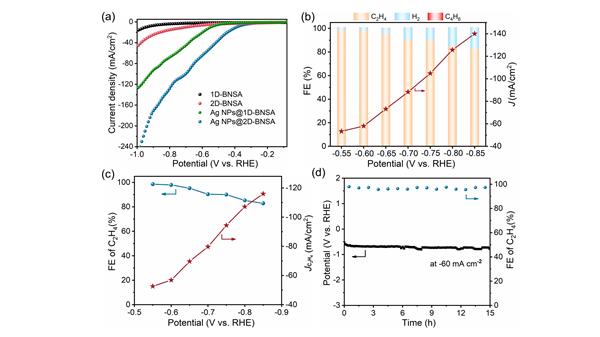

類似的,2D-BNSA與AgNPs負載形成的異質電催化劑也表現出優異的乙炔半氫化性能。在純乙炔流下與可逆氫電極相比,-0.55 V時乙烯的法拉第效率可達98.5%(圖4a-c);并且在長達15小時的恒電流極化條件下,AgNPs@2D-BNSA的電勢和相應的乙烯法拉第效率(>95%)保持相對穩定(圖4d)。

圖4.2D-BNSA負載AgNPs后的乙炔半氫化性能

總之,利用協同的陽離子-π和C-H···π相互作用導向的分級自組裝過程,成功地制備了基于BN-PAHs的長程有序組裝體。通過調節兩個逐級組裝層次中的溶劑條件,可以精確控制1D結構逐漸融合為2D結構的轉變過程,這主要得益于兩種非共價作用力的方向和鍵合模式的精心設計并結合對自組裝方向的調控。此外,2D-BNSA還可與不同的納米催化劑形成異質結構進行高效的雙功能光電催化。

該成果發表于《Journal of the American Chemical Society》(J. Am. Chem. Soc. 2024,146, 11328)。

課題組博士生張哲霖為論文第一作者,田威教授為論文唯一通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金優秀青年科學基金等項目的資助。

全文鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c00706