【原文鏈接】

【研究背景】

高性能、資源豐富和環境友好的鈉離子電池技術是解決當前能源和環境危機、實現可持續發展的重要保障。由于其低成本和較高的理論儲能容量,轉化型材料被認為是新一代高性能鈉離子電池的理想負極材料。然而,轉化型材料在充放電過程中巨大的體積膨脹會導致電極的化學-機械失效,并且隨著充放電循環變得更嚴重,最終造成電池性能的嚴重劣化。

【工作簡介】

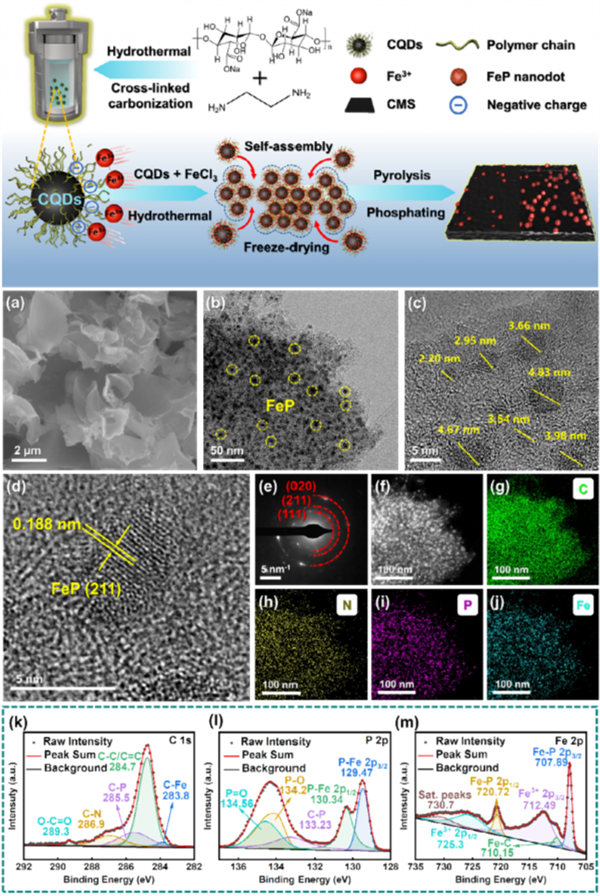

近日,上海大學趙玉峰教授/張久俊院士團隊報道了一種應力自適應結構,通過碳量子點(CQD)的空間限制作用將FeP納米點嵌入致密碳微片骨架中(FeP@CMS)。這樣的結構提供了超高的比容量(在0.05 a g?1下為778 mAh g?1)和超長循環穩定性(在20 A g-1電流密度下10,000次循環后容量保持率為87.6%)。DFT計算解揭示了這種結構允許應力從FeP納米點自發轉移到周圍的碳基體,從而克服了金屬磷化物固有的化學機械降解。

研究成果以 “A Stress Self-Adaptive Structure to Suppress the Chemo-mechanical Degradation for High Rate and Ultralong Cycle Life Sodium Ion Batteries” 為題發表在國際化學領域權威學術期刊Angew Chemie International Edition上。上海大學博士研究生劉一鳴和燕山大學王晶教授為共同第一作者,趙玉峰教授為通訊作者。

【文章詳情】