由國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟主辦、浙江大學能源工程學院承辦、內蒙古工業大學能源與動力工程學院協辦的“第十二屆太陽能熱利用科學技術研究生論壇”定于5月26~27日(周四~周五)在線召開。論壇旨在為加強各高校和科研院所在太陽能熱利用科學技術領域的交流和合作,推動我國太陽能熱利用科學技術的發展,同時也為廣大研究生們搭建一個展示自我的平臺。49位研究生圍繞“太陽能中低溫熱利用技術”、“光熱及熱功轉換技術”等主題進行報告交流,得分排名前6位的研究生將獲得“優秀報告”證書。在本次報告中,我校上海先進熱功能材料工程技術研究中心于偉教授指導的研究生,最終獲得三等獎。

此次參會研究生們的優秀報告如下:

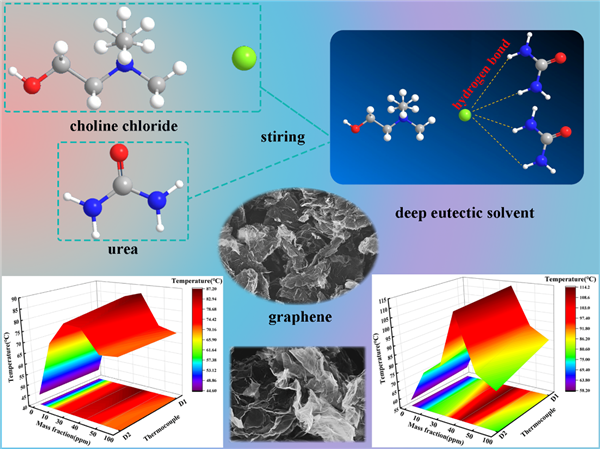

高婧瓊:納米流體的光熱特性一直是DASCs研究的熱點。目前,納米流體在中溫領域的應用研究較少。低比熱容的液體在相同的太陽輻射下可以達到更高的溫度,這擴展了納米流體在中溫領域下的應用。本工作提出將尿素/氯化膽堿(ChCl)低共熔溶劑(DES)作為一種新的基液。與水相比,該DES具有較高的沸點和較小的比熱容,在DASCs中表現出更好的光熱性能。采用加熱法制備DES,其光熱轉換率能達到56.9%,比水和乙二醇(EG)的光熱轉換率分別高出36.4%和11%。實驗研究表明,40 ppm DES基石墨烯納米流體的光熱轉換效率高達94.3%,當太陽輻射提高到2000 W·m-2時,其最高溫度可達115℃。此外,DES基石墨烯納米流體表現出極大的穩定性,在45天內不會發生沉淀。這些研究驗證了DES基石墨烯納米流體具有較高品位能,從而擴大了低共熔溶劑基納米流體的應用范圍。

蔣港凱:基于團隊多年研究光熱轉換材料和膜蒸餾系統的基礎,我們設計了一種新型太陽能膜蒸餾系統,該系統利用膜蒸餾產水效率高技術簡單的優勢,同時利用太陽能進行光熱轉換來進一步降低膜蒸餾的能源消耗成本,以此來達到低成本和高回收率的效果。該系統裝置包括一個進水回路,一個產水回路以及一個DCMD模塊。太陽光照射進料液,進料液中的吸光粒子吸收太陽光,并將太陽光轉換成熱量來加熱進料液,而產水回路里的去離子水經冷凝,溫度維持在一定的水平,使的DCMD模塊中的膜兩側存在溫度壓力差,從而使得進料液中的水蒸氣透過疏水膜,而鹽分子被疏水膜阻擋,以此達到脫鹽的目的。

高歡:淡水資源短缺是我國沿海地區農業灌溉面臨的主要問題。太陽能驅動的界面脫鹽被認為是一種高效和可再生的技術,在緩解水資源短缺方面具有巨大潛力。然而,間歇性的太陽照射和連續脫鹽過程中的鹽分沉積所造成的能源效率減弱,大大限制了其實際應用。因此,迫切需要尋求高效、低成本和可持續的海水淡化技術應用于農業灌溉。本文提出了一種基于相變材料耦合界面蒸發的海水直接灌溉式太陽能種植系統。首先,我們選擇MXene負載到去木質素氣凝膠上作為光熱蒸發層,去木質素氣凝膠作為水輸運基質,其次,通過耦合相變材料作為儲能單元,可以有效地回收蒸發器過熱的廢熱。形成了光熱蒸發層+水輸運基質+儲能單元的“三明治結構”。為了獲得最大的蒸發效率,我們對橋式和浮動式結構進行了傳熱學模擬。該系統實現了光熱轉換、余熱儲存/釋放和先進的能源管理過程,實現多云天氣間歇性太陽能照射下的穩定脫鹽提供了一個非常有前景的途徑。接著我們把界面蒸發與海水直接灌溉式太陽能種植系統相結合,使得海水淡化技術應用于農業灌溉,達到成本低、能耗低、節能、節水的效果,緩解了我國農業水資源短缺的現狀。在實際天氣條件下,該系統的水蒸發速率高達2.0 kg·m-2·h-1,淡水收集量可達8kg·m-2·day-1,具有廣闊的應用前景。

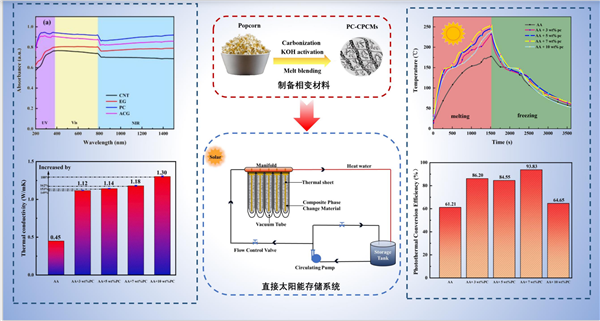

邵斐龍:作為典型的吸收式太陽能集熱器,直接吸收式太陽能集熱器在太陽能利用方面顯示出巨大的潛力。然而,由于太陽能的不穩定性和不連續性,熱源輸出難以持續。將DASCs系統與相變材料(pcm)儲能系統結合在一起的直接太陽能儲能系統是一種很有吸引力的儲能系統。在目前的工作中,以生物質多孔碳(PC)為太陽能吸收材料,以己二酸(AA)為pcm,在太陽能直接儲能系統中實現了太陽能收集、光熱轉換和長期儲能的一體化。AA+7wt%PC的光熱轉換效率高達93.83%。AA+7wt%PC的熱導率為1.18 W/(m·K),比純AA (0.45 W/(m?K))提高149%。pc - cpcm具有無過冷、儲能密度可達195.05 J/g的優點。環保型、廉價的生物質多孔碳基復合材料直接封裝太陽能儲能系統為太陽能的高效利用開辟了新的途徑。它能滿足不受天氣條件和時間影響的熱能需求。

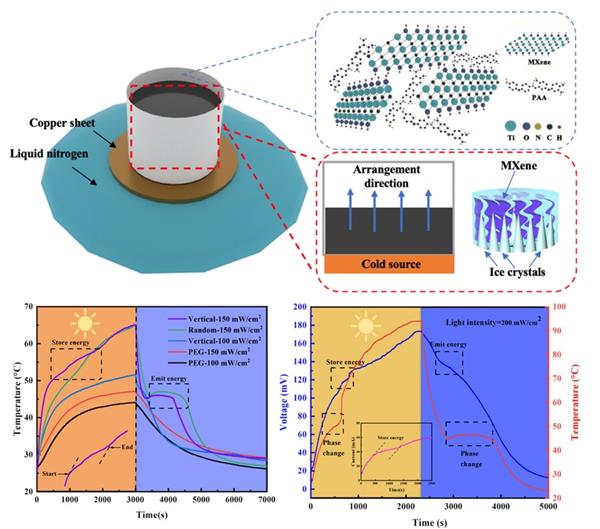

朱黎恒:傳統能源供需日益緊缺,太陽能作為一種清潔能源逐漸受到研究者的重視。將太陽能以熱能的形式直接儲存可以解決當前能源短缺問題,提高能源利用效率。二維金屬碳化物或氮化物(MXene)由于其多功能的表面化學、層狀結構和獨特的吸光度為其在光熱領域中受到廣泛關注。在本研究中,通過將MXene與聚酰亞胺相結合,采用定向冷凍方法構建具有垂直排列結構的氣凝膠,真空浸漬聚乙二醇獲得具有光-熱-電轉換的復合相變材料。相較于隨機排列結構,具有垂直排列的復合相變材料表現出更高的導熱性和光熱轉換,其熱導率達到1.61 W/(m·K),光熱轉換效率最高可達95.5%,具有31.6 W/m2的最大光-熱-電能轉換輸出功率。這項工作具有小體積、無污染等特性,在太陽能存儲和熱能利用具有廣闊的應用前景。

駱榮榮: 使用具有高儲能密度的相變材料(PCMs)是解決太陽能不均勻和不連續問題的理想方法。目前常見的相變介質主要為低溫固液相變材料(SL-PCMs),存在易泄漏、導熱系數(TC)低、光熱轉換性能低等缺點。針對這些問題,本文提出了以季戊四醇(PE)作為固-固相變蓄熱介質,沒食子酸改性石墨烯納米片(GNPs)作為光吸收劑和導熱填料的研究思路。結果表明,含15wt% GNPs的復合相變材料(CPCMs)光熱轉換效率最高,達到93.86%,比PE高247.76%,相變潛熱為190.88J/g。與PE(TC為1.02 W/(m·K))相比,15wt% GNPs-CPCMs的TC達到3.86 W/(m·K)),提高了278.43%。同時,它們的相變溫度保持在185℃左右的中高溫,UV–vis-NIR光譜表明CPCMs在可見光下也具有較高的吸光度。這表明具有高吸光度和TC的固固復合相變材料(SS-CPCMs)為太陽能光熱轉換和存儲提供了新的途徑。