經動脈化學栓塞(TACE)是治療不可切除肝細胞癌的常用臨床介入治療策略。該方法通過向腫瘤供血動脈注射栓塞劑,實現腫瘤動脈栓塞和局部化療的協同作用。目前,已有包括CalliSpheres®、DC Bead®和HepaSphere®在內的幾種栓塞微球獲批用于TACE治療。然而,這些栓塞微球在復雜的腫瘤血管系統中常存在堆積松散和藥物釋放不可控的挑戰,會嚴重影響治療效果。

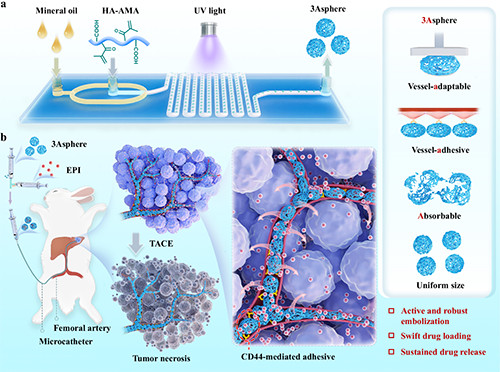

針對上述挑戰,蘇州大學鐘志遠教授/鄧超教授團隊聯合蘇州大學附屬第一醫院介入科朱曉黎教授團隊,利用微流控技術和自由基聚合技術開發了具有血管適應性、粘附性和可吸收性的3Asphere用于肝細胞癌的可持續TACE治療(圖1)。3Asphere具有均勻尺寸、高彈性和可降解性,能有效阻斷兔子腎臟血管的血供。同時,3Asphere能快速高效包載多種TACE常用化藥(表柔比星、伊立替康、順鉑等),并實現其長效控釋。在兔子VX2原位肝腫瘤模型中,3Asphere通過緊密堆積及與腫瘤血管內皮細胞上CD44主動結合進行了有效栓塞,其抑瘤效果和生存延長顯著優于臨床常用Embosphere®微球。而且, 3Asphere包載表柔比星后能進一步增強TACE治療效果,并有效抑制了肺轉移。

該研究以“Tumor vessel-adaptable adhesive and absorbable microspheres for sustainable transarterial chemoembolization therapy”為題發表在Nature Communications上。論文第一作者為蘇州大學材料與化學化工學部博士生郭佳坤和蘇州大學附屬第一醫院博士生黃金濤,蘇州大學鐘志遠教授、鄧超教授,蘇州大學附屬第一醫院朱曉黎教授為共同通訊作者。該研究得到國家重點研發計劃(2021YFB3800900)和國家自然科學基金委(52373299, 51973149)的支持。

圖1. 腫瘤血管適應性、粘附性和可吸收微球(3Asphere)用于可持續TACE治療的示意圖。

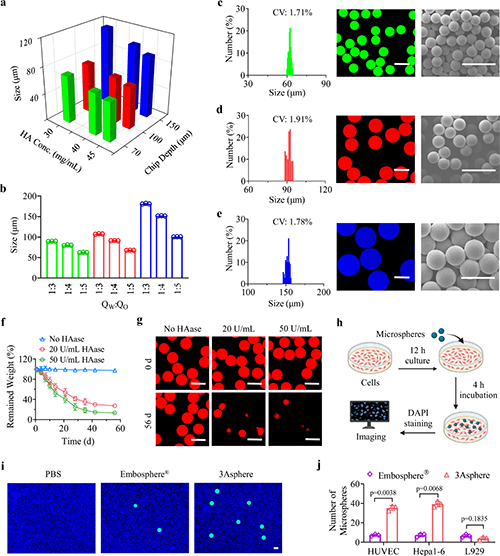

本研究中,3Asphere微球通過聯用微流控技術和自由基聚合技術在紫外線照射下制備得到。通過調節聚合濃度、芯片深度以及水相和油相的流速比,3Asphere尺寸可精確控制在40-180微米范圍,而且所得微球尺寸分布均一(圖2)。基于透明質酸的3Asphere可在酶作用下隨時間緩慢降解,同時具有優異的生物相容性。另外,3Asphere能與腫瘤血管內皮細胞和腫瘤細胞上過表達的CD44結合,方便微球與腫瘤血管的粘附。

研究中,3Asphere在不同剪切速率下表現出較低的粘度(20-1400 mPa·s),呈現剪切變稀行為,且儲存模量(G’)較低(圖3),方便栓塞注射。同時,3Asphere在壓縮變形過程中表現出準彈性特性,當壓縮變形達到50%時,3Asphere所需的壓縮力遠小于臨床應用的CalliSpheres®和Embosphere®微球(0.8 N vs 1.4-1.8 N),表明3Asphere具有更好的形變能力。此外,3Asphere在玻璃毛細管中呈現出緊密堆積狀態,展現出球形、橢圓形、啞鈴形、線形以及分叉形等多種可適應血管的形狀。體內腎臟血管栓塞實驗顯示3Asphere可實現穩定栓塞,栓塞后4周無復通現象發生,會導致明顯的腎臟組織壞死。

由于3Asphere具有均勻的尺寸和高粘彈性,并且能夠與腫瘤血管的內皮細胞結合,因此能夠在兔子的原位VX2腫瘤中實現有效的血液供應阻斷,從而顯著抑制腫瘤生長(圖4)。此外,3Asphere以尺寸依賴性方式抑制VX2腫瘤的生長,其中尺寸較小的3Asphere表現出更好的腫瘤抑制效果。與商業化的Embosphere®相比,尺寸90微米的3Asphere顯示出顯著延長的中位生存時間,達到47天。

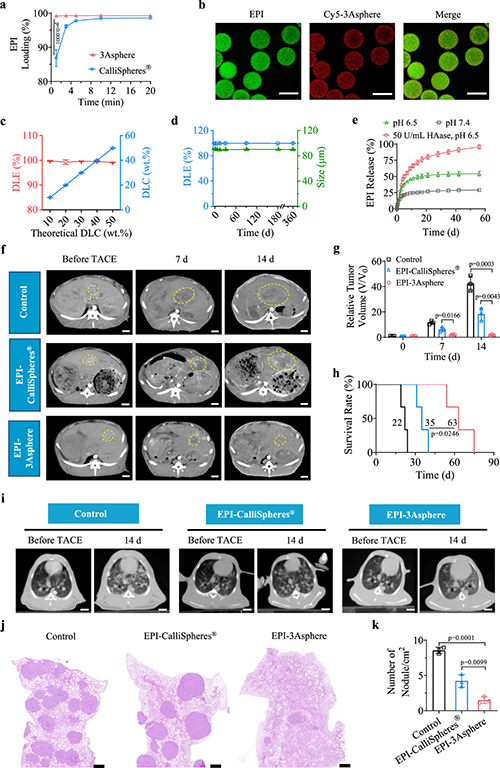

此外,得益于其多重相互作用和良好的生物降解性,3Asphere能在1分鐘內完全快速包載表柔比星(EPI,濃度高達100 mg/mL),且實現了藥物在8周內的持續可控釋放(釋放率>95%)。載有表柔比星的3Asphere(EPI-3Asphere)通過TACE治療進一步增強了腫瘤抑制效果,并有效減少了肺轉移的發生(圖5)。

圖2. 3Asphere的構建和理化性能表征。

圖3. 3Asphere的力學性能和栓塞效果。

圖4. 3Asphere對接種VX2腫瘤的兔子進行經動脈栓塞(TAE)治療的尺寸效應。

圖5. 負載表柔比星的3Asphere(EPI-3Asphere)用于經動脈化療栓塞(TACE)治療。

總體而言,該工作設計構建了一種具有腫瘤血管適應性、粘附性和可吸收性的3Asphere微球,為臨床TACE治療提供了一種創新性策略。憑借快速高效的藥物負載能力、持續的藥物釋放特性、可適應血管結構且具有血管粘附性的栓塞功能,3Asphere不僅有望成為TACE治療肝腫瘤的強大平臺,而且在治療其他血管相關疾病方面也具有重要的應用潛力。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61621-4#Sec28

下載:論文原文

- 蘭州理工大學冉奮教授 Biomacromolecules:導電聚合物制備組織粘附性可植入超級電容器 2025-06-17

- 西南林大杜官本教授、楊龍研究員團隊 JB&B:利用竹纖維素基碳納米材料抑制裂紋擴展制備具有粘附性能的超強超韌水凝膠 2025-05-23

- 華南理工大學宋文婧/任力團隊 AHM:一種通過調控交聯網絡形成順序用于顯著提升粘合劑長效濕粘附性能的策略 2025-03-26

- 天津大學/北京大學 Sci. Adv.:基于光子微球索引的高容量DNA數據存儲隨機訪問技術 2025-06-21

- 青科大王慶富、孫靖江團隊 Macromolecules:水相Passerini三組分分散聚合反應制備聚酯微球 2025-05-20

- 哈工大冷勁松院士團隊 ACS Nano 綜述:智能聚合物微球的制備、微觀結構、激勵響應特性及其應用 2025-05-09