Work-function-induced Interfacial Built-in Electric Fields in Os-OsSe2 Heterostructures for Active Acidic and Alkaline Hydrogen Evolution

陳釘,陸瑞虎等 科學材料站 2022-07-17 13:20 發表于安徽

文 章 信 息

功函數誘導界面內建電場促進Os-OsSe2異質結構高效酸堿析氫

第一作者:陳釘,陸瑞虎

通訊作者:木士春

單位:武漢理工大學

研 究 背 景

通過異質結構工程調整催化劑的電子結構可以使催化劑具有快速的動力學特性,這是由于所含組分的固有各向異性所產生的內建電場(BEF)。然而,對于異質界面如何驅動電子泵送/積聚,以及如何合理選擇合適的異質相來誘導有益的電子相互作用,仍缺乏深入了解。

為此,作者通過功函數 (WF) 誘導的界面內置電場在Os-OsSe2異質結構界面產生雙向有利的電荷平衡效應,不僅解析了異質界面處電子遷移的驅動機制,而且很好地說明了異質結構催化劑氫析出反應(HER)的活性起源。

文 章 簡 介

基于此,來自武漢理工大學的木士春教授團隊在國際知名期刊Angewandte Chemie International Edition上發表題為“Work-function-induced Interfacial Built-in Electric Fields in Os-OsSe2 Heterostructures for Active Acidic and Alkaline Hydrogen Evolution”的觀點文章。

該觀點文章表明,異質相之間的功函數差可異誘導雙向有利的電子平衡效應產生,使Os-OsSe2異質結構在酸性和堿性介質中均具有優異的析氫性能。

本 文 要 點

要點一:理論預測分析

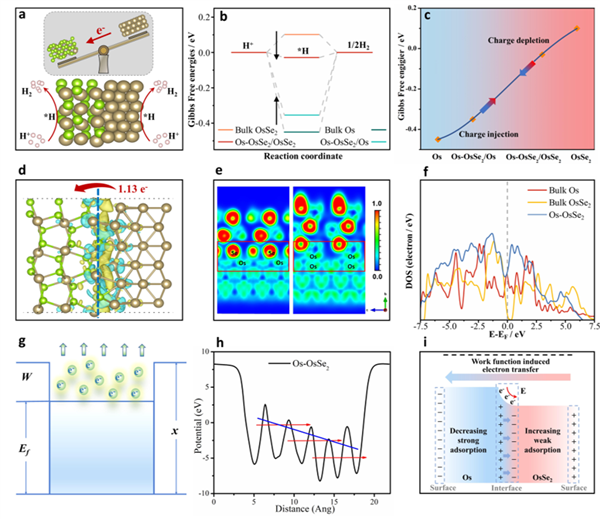

與鋨(Os)相比,硒(Se)的電負性更大,導致了OsSe2中存在電子缺失的Os。當富電子的金屬Os與OsSe2結合時,會向OsSe2釋放電子,平衡OsSe2和Os之間的電子密度,從而導致HER活性的雙向調控。基于此,作者進行了深入的密度泛函理論(DFT)計算(圖1)

結合吉布斯自由能的變化(ΔGH*)、電荷差分密度(DCD)、電子局域化函數(ELF)以及態密度(DOS)等一系列分析表明Os-OsSe2異質結構的形成能夠很好地平衡了強(Os)和弱(OsSe2)吸附劑之間的電子態,雙向優化了Os位點的HER活性,顯著降低了熱力學能壘,加速了動力學過程。

此外,為了闡明電子傳遞的內在驅動機制和界面平衡效應,作者進一步計算了功函數(WF)。計算結果表明,當界面相互耦合時,異質相之間WF的差異會在界面處形成BEF,驅動電荷流從高能級流向低能級,直到系統達到平衡。這也從根本上闡明了電子傳遞的內在驅動機制。

圖1. DFT計算。

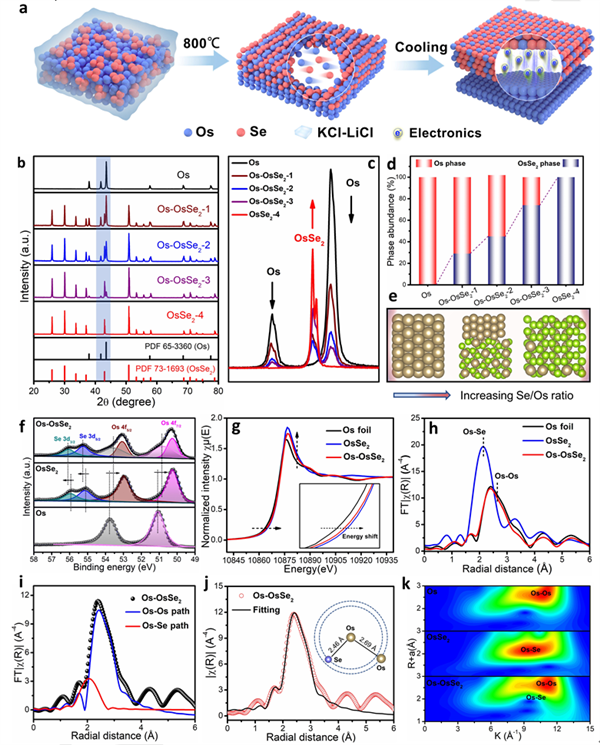

要點二:Os-OsSe2異質結構催化劑的構筑

作者通過熔鹽輔助策略實現了異質相比例可控的Os-OsSe2催化劑的制備。通過XRD, XPS, XAS, STEM等表征手段證明了Os-OsSe2異質結構的形成,并對其微觀結構和電子結構進行了深入的分析(圖2),最后通過電化學性能測試進一步確定催化劑的構效關系。

圖2. 結構表征。

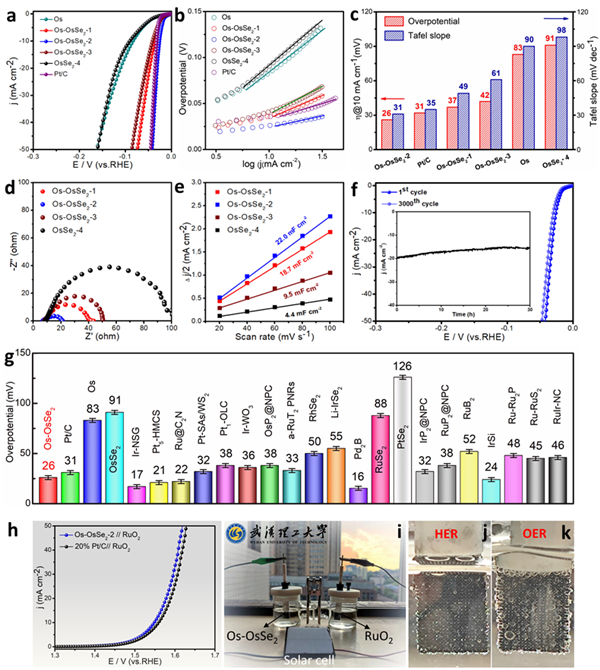

要點三:優異的氫析出性能

電化學測試表明,在10 mA cm-2的電流密度下,所構建的Os-OsSe2在酸性和堿性介質中的過電勢僅分別為26 mV 和23 mV,均表現出高于商于Pt/C催化劑的HER活性。說明此時界面誘導的雙向有利電荷平衡效應達到最佳效果。最后,作者利用Os-OsSe2催化劑進行了太陽能全水解裝置制氫系統的演示(圖3)。

圖3. 性能測試。

要點四:前瞻

該工作進一步豐富了鉑族金屬 (PGM)催化劑的研究體系。Os作為Pt族最具有價格優勢的成員將受到進一步的關注。此外,該工作解析了異質界面引起的電子轉移和電荷平衡效應的內在驅動機制,并據此提出了催化劑的電子結構優化策略。研究成果對其他催化材料的設計與構筑也具有重要的理論指導意義。

文 章 鏈 接

Work-function-induced Interfacial Built-in Electric Fields in Os-OsSe2 Heterostructures for Active Acidic and Alkaline Hydrogen Evolution

https://doi.org/10.1002/anie.202208642

通 訊 作 者 簡 介

木士春教授簡介:武漢理工大學首席教授,博士生導師,國家級高層次人才。長期致力于質子交換膜燃電池和電解水催化劑研究。以第一作者或通訊作者在Nat. Commun.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci.等國內外期刊上發表260余篇高質量學術論文。