這10位獲獎者是從111個單位提名的215位有效候選人中評選出來的。她們分別是華中科技大學附屬協和醫院教授王琳,中國科學院生物物理研究所研究員王艷麗,北京化工大學材料科學與工程學院教授尹梅貞,浙江大學醫學院教授田梅,西安電子科技大學雷達信號處理重點實驗室教授杜蘭,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所研究員陳玲玲,上海交通大學數學科學學院教授范金燕,南開大學環境科學與工程學院教授羅義,清華大學物理系教授周樹云,中國農業科學院植物保護研究所研究員高利。

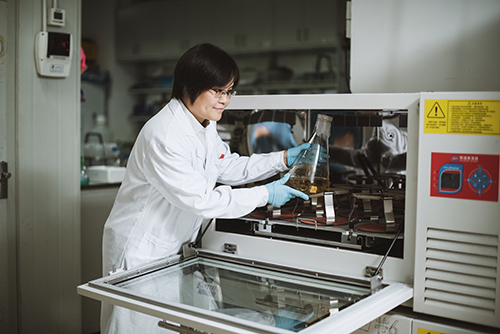

尹梅貞

尹教授長期以來圍繞“熒光拓撲高分子材料的構建與功能化”這一高分子材料領域的重要前沿課題,開展了熒光功能高分子的設計/合成以及生物應用的系統研究。熒光小分子化合物一般具有疏水的共軛結構,在生物或極性介質中容易聚集,導致熒光衰減或猝滅。此外,傳統高分子載體不含有熒光基團,很難在細胞內起到標記、示蹤的作用。因此,需要解決的關鍵科學問題是既要確保熒光分子具有水溶性、光穩定性,又要賦予熒光分子一定的生物相容性、特異功能性。

針對以上關鍵問題,尹梅貞教授將熒光發色基團與拓撲功能高分子有機結合起來,提出了將拓撲功能高分子作為外圍殼保護和隔離疏水熒光核的新策略,構建了系列核-殼熒光拓撲高分子材料,解決了水溶性與光穩定性差的難題。在此基礎上,發明了新型熒光抗癌藥物分子以及多種特異性熒光分子探針,使其具有“熒光示蹤”和“納米載體”雙功能 ,開創性地建立了將熒光納米載體用于農業害蟲防治新技術,成功地攜帶基因/藥物/蛋白應用于農作物害蟲綠色防控等,為避免化學農藥的過度使用打開了綠色生物防治新思路。研究工作帶動了熒光標記以及抗腫瘤研究領域的發展,引領化學與生命醫學以及農業交叉學科研究,具有重要的學術價值以及實際應用前景。

王琳

王琳一直致力于再生醫學研究,她從中國傳統的養蠶繅絲行業中發掘出了一種可以修復人體受損的神經、肌類器官和多種軟組織的材料“絲膠”。前人曾認為絲膠具有強免疫原性,王琳團隊通過研究糾正了這一觀點,并提出把絲膠用于人體組織的修復與再生的方案。

對外周神經損傷,目前臨床上外科醫生通常會考慮外周神經移植。但這樣“拆東墻補西墻”的治療,必然會在患者身上造成多處損傷并帶來傷痛。王琳提出了絲膠生物材料制成新型“神經導管”,讓神經在腔內重新生長對接的方案。修復完成后絲膠可以在體內直接降解,無需二次手術取出,能為患者顯著減少多次手術帶來的痛苦。

這一研究不僅能造福病患,還有可能全面改變我國傳統繅絲行業的現狀,實現蠶絲行業的升級和轉型。

田梅

她走在核醫學與分子影像研究前沿,構建并拓展了醫學影像上的探測“雷達”-- PET在中樞神經系統損傷修復與腦功能研究方面的新方法和新思路。

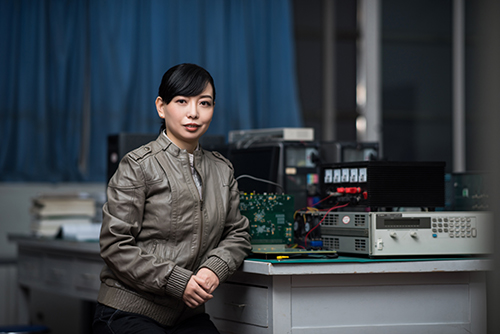

杜蘭

她專注于雷達目標識別的研究,創新性地將“貝葉斯多任務機器學習”引入雷達的研發,并成功應用于中國首部定型的、具有目標分類功能的對警戒雷達。

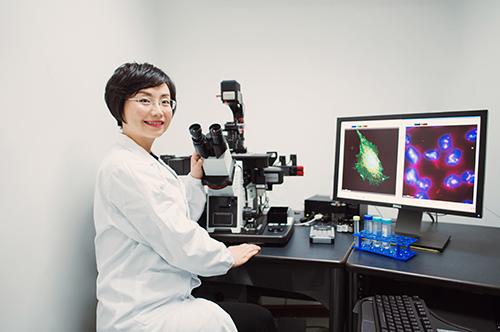

陳玲玲

研究人類基因組中的“暗物質”---長非編碼RNA(IncRNA),探索它們在正常生命活動中的關鍵作用,以及與疾病小胖威利癥,癌癥等發生的關聯。

范金燕

她從事數學領域中非線性最優化的理論和方法研究,為復雜的世界求得“最優解”,其成果被國內外工程界專家廣泛應用于無線通訊、自動控制等實踐領域。

羅義

她奮戰在環境地球化學研究的第一線,探求中國河流環境中抗生素濫用與微生物耐藥性之間的關聯性,用于指導環境治理和保障人類健康。

周樹云

她深耕于凝聚態物理領域,運用“角分辨率光電子譜”技術,在石墨烯、第二類拓撲半金屬、過渡金屬硫族化合物、新型拓撲材料以及異質結等新奇電子結構研究方面做出了重要的貢獻。

高利

她投身于農作物病理學研究,攻克小麥矮腥黑粉病等蟲害的快速診斷難題,給農業生產、海關檢疫和病害防控帶來便利。

“中國青年女科學家獎”由全國婦聯、中國科協、中國聯合國科教文組織全國委員會和歐萊雅中國于2004年聯合設立,是歐萊雅-聯合科教文組織“為投身于科學的女性”計劃在中國的發展和延伸。“中國青年女科學家獎”每年評選10位在基礎科學領域和生命科學領域取得重大科技成果的、45歲以下的優秀青年女科學家,其中,至少有1名(不限于1名)來自西部地區,并向每人頒發獎金10萬元人民幣。13年來,共有115位女性獲得此項殊榮,以榜樣的力量激勵青年女性投身科學。該獎項在中國科學界的權威地位也得到廣泛認可。

- 第八屆中日韓女科學家論壇在東華大學召開 2017-10-10

- 高分子領域科學家鮑哲南獲世界杰出女科學家成就獎 2016-11-08

- “男人、女人、女博士”……女科學家到底去哪兒了 2016-11-02

- 北化大徐福建教授等39名學者擬入選北京高校卓越青年科學家項目(最高資助1個億) 2018-12-19

- 2018“材料與未來”青年科學家論壇暨中科院寧波材料所/浙江工研院第二屆學術年會在寧波舉行 2018-07-09

- 張希院士:年輕人該做獨創性工作 2017-09-27

- 北化尹梅貞教授團隊 AFM:萘酰亞胺共軛螺吡喃 - 用于信息加密的雙態發射和光響應動態熒光色 2025-02-21