浙江大學機械工程學院賀永教授課題組發明了一種新型生物3D打印方法,能夠借助微氣流,操控不同種類的細胞形成特定結構的微球,進而長成具有生物活性的微組織。這一方法將為體外重建器官以及實施更有效的細胞治療提供有效路徑。

相關論文Airflow‐Assisted 3D Bioprinting of Human Heterogeneous Microspheroidal Organoids with Microfluidic Nozzle近日作為封底論文刊登在WILLY旗下的SMALL雜志上。通訊作者為賀永教授、浙大機械工程學院的傅建中教授和基礎醫學院的歐陽宏偉教授。

賀永教授介紹說,目前生物3D打印處于“初級階段”,已經能夠精準打印牙齒、骨骼等組織結構相對簡單的零部件并應用于臨床,顱骨損傷的病人也可以通過3D打印頭蓋骨實現整形,但天然的生物組織更為復雜。

“比如血管,由成纖維細胞、平滑肌細胞、內皮細胞等組成的復雜結構。如果要‘打印’血管,就需要將不同的細胞打印到一起,形成特定的結構。”賀永教授說。

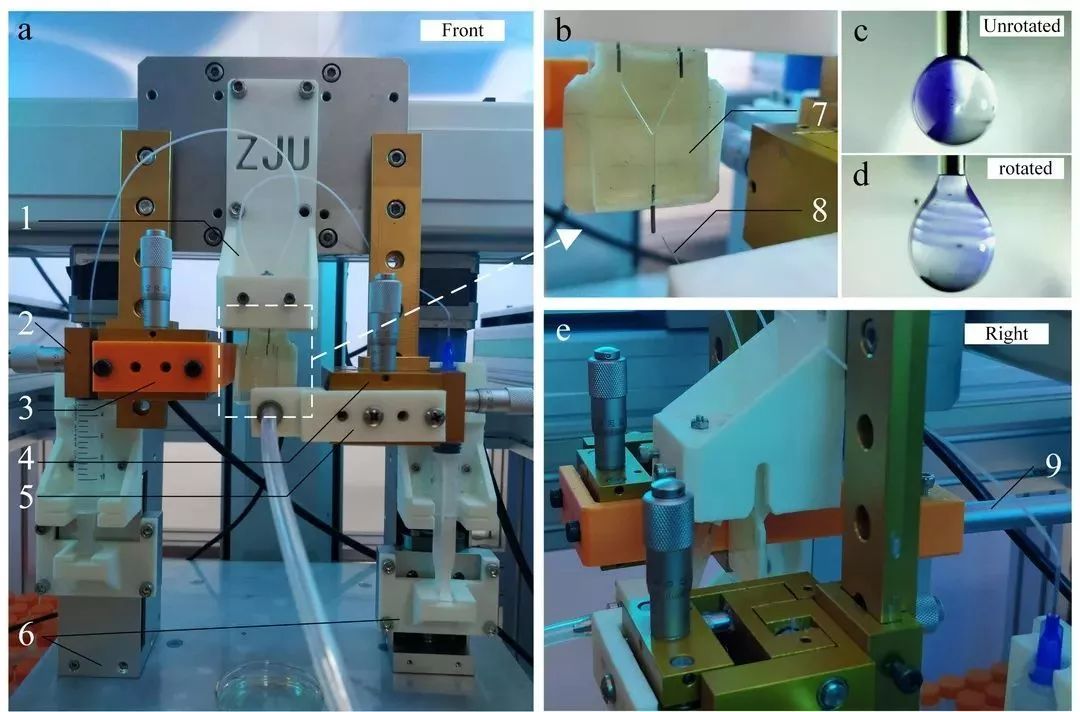

課題組將不同的細胞分別用水凝膠包裹制成“生物墨水”,在一個微流控芯片噴頭的控制下,一點點“吐”出“墨水”。

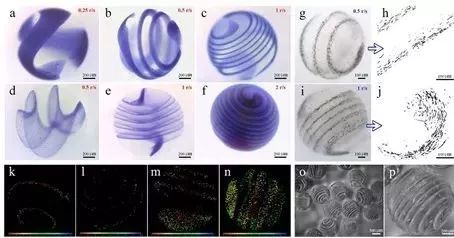

“用這臺機器,我們‘打’出了血管化的骨組織。”賀永教授說,他們第一次用兩種分別混合了骨髓間充質干細胞和人臍帶靜脈內皮細胞的“生物墨水”,同步打印出了帶螺旋形的微球。其中,骨髓間充質干細胞可定向分化為成骨細胞,內皮細胞會形成血管化細胞。經過幾天實驗室培養,呈螺旋形血管化的成骨類器官就形成了。

圖:基于該方法制造的螺旋異質凝膠微球

用這種方法,實驗室還做出了玫瑰花、帶螺旋的微球、太極等造型的顆粒,直徑在200微米左右。總之,可以操縱細胞任意形成特定的“隊形”。

“生物墨水”的組分之一水凝膠是一種非常柔軟的物質,如何實現精準操控是一項頗為艱巨的挑戰。

課題組用一陣“風”巧妙解決這個難題。在一股微氣流的吹動下,噴頭吐出的液滴不會馬上落下,而是旋轉起來,此時再根據數學建模控制不同組分生物墨水下降的方向,就能形成精致的立體結構。“這個過程,有點像在轉動的蛋糕模具上裱花,讓不同細胞形成特定的立體‘編隊’。”賀永教授說。

“這一技術的精度可以達到單細胞分辨率”賀永教授說,與現有生物制造方法相比,其特點是首次實現了在微小空間內三維結構的可控成型,為體外重建復雜類器官提供了新思路。

- 南林黃超伯、寧波材料所陳濤《Adv. Mater.》:生物啟發的具有可調螺旋結構的異質球體 → 用于準確有效地控制血糖水平 2025-06-18

- 廈門大學侯旭教授團隊 Adv. Mater.:具有外部誘導內部微尺度流動的仿生液體囊袋 2025-01-13

- 中國計量大學衛國英/吉翠萍 Adv. Sci.:在微流控靜電紡絲技術制備高效自修復性能的防腐蝕涂層方面取得重要進展 2024-12-31

- 南理工/國科大杭高院王杰平、南理工易文斌等 Nat. Commun.:可消除光固化3D打印層紋的聚二硫代氨基甲酸酯研究 2025-07-03

- 昆士蘭大學喬瑞瑞團隊 Adv. Mater. 綜述:納米復合材料的創新制備與應用 - 從傳統合成到先進3D打印技術 2025-06-25

- 中北大學王智/尹麗仙、西安交大田小永 Compos. Part B:3D打印超材料新成果-仿生超材料結構設計、制備及機理研究 2025-06-06

- 中山大學吳丁財/黃榕康/鄭冰娜/王輝團隊 Adv. Mater.:具有長駐留性的可注射多孔炭納米酶水凝膠實現腫瘤的協同治療 2025-07-04