近日,中山大學生物醫學工程學院“百人計劃”引進人才李哲副教授的最新研究成果發表在國際知名期刊Nature Communications (自然通訊),報道了一種基于“超疏血”新型止血材料的設計方法(圖1)。

圖1. 基于納米纖維材料的新型止血材料設計概念

止血材料是重要的基礎醫用材料,理想止血材料應具備以下特點:(1)止血迅速,避免血液流失;(2)血液凝固后,可以從傷口上剝離,方便對傷口進行護理。然而,現有的親水性止血材料在使用時存在一些問題:(1)不能避免血液流失,尤其在動脈出血情況下無法有效地止血;(2)凝血后,止血材料與血液形成類似“鋼筋混凝土”的硬塊,難以從傷口上剝離。強制性地剝離會引起傷口撕裂,傷口感染等復雜問題。此外,遇到凝血功能障礙的出血性疾病(如血友病等),傳統的止血材料被血液浸潤后無法有效地止血。

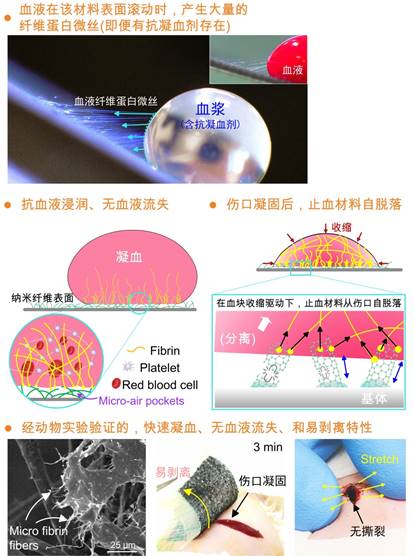

李哲副教授課題組所研究的超疏血材料,是一種類似荷葉表面的、具有特殊微納結構的材料,研究發現當血液在一種基于具有納米纖維結構的超疏血表面上滾動時,會產生大量的血液纖維蛋白微絲,而纖維蛋白是促進傷口凝固的核心要素;凝血時,纖維蛋白絲形成的網狀結構,捕獲血細胞、血小板等,形成類似鋼筋混凝土的結構,封堵傷口;即便在抗凝血劑(其作用原本是抑制纖維蛋白的產生)存在的情況下,該現象依舊存在(如圖2上所示)。

圖2. 新型超疏血-快速止血材料的優異特性;血液在納米纖維超疏血表面上滾動時,會快速地產生纖維蛋白微絲;該新型止血材料具有抗血液浸潤、快速凝血、和自剝離特性

基于該獨特發現,李哲副教授和合作者提出了“基于超疏血材料的快速凝血材料及其設計方法”。該材料具有以下獨特性能:(1)抗細菌吸附,降低傷口感染風險;(2)把該材料壓在傷口上,其超疏血特性,能夠將血液約束在傷口內部,通過物理方式,實現迅速止血;(3)與血液接觸時,納米纖維表面能夠促進血液纖維蛋白從“材料-血液的接觸面”快速向傷口內部生長,從而在止血后快速加固傷口;(4)在傷口凝固后,血塊的收縮力驅使該止血材料從傷口上自脫落。這些特性已經在動物模型上得到驗證。

該研究中提出的“先止血,再凝血,凝血后自脫落”的新型止血方式,能夠有效地避免血液流失,并且在傷口止血后(如3 min后)可以輕易地將材料從傷口上剝離,對傷口進行二次護理。當下主流的親水性止血材料(如紗布、創可貼等)在使用時,在傷口完全凝固前,血液將不停地透過止血材料進行滲漏;而在傷口凝固后,材料將牢固地作用在傷口上,難以剝離。此外,與市場上現有的具有低黏附力或易剝離特性的止血產品相比(包括3M,smith & nephew, Guardian等國際知名公司的產品),該新型止血材料從傷口上的剝離力僅為市場上產品的5%(或更小)。

該技術將提供一種真正意義上的抗血液流失、和無痛的“創可撕”止血產品。這種新型的材料將會在急救、大出血、以及日常生活中得到廣泛應用。此外,即便在抗凝血劑存在的情況下,該材料依舊可以促進纖維蛋白的產生,顯示了該材料對凝血障礙癥(如白血病)患者的廣闊應用前景。相關技術已經申請國際專利。

上述研究成果發表于Nature Communications, 2019, 10(1): 1-11,論文題目:Superhydrophobic hemostatic nanofiber composites for fast clotting and minimal adhesion。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-13512-8

- 暫無相關新聞