由于金屬鋰的高理論容量和低電位,深入研究開發可實用金屬鋰負極不僅可以直接提升電池能量密度,還可啟用大容量無鋰正極材料的應用,如空氣和硫正極等。目前金屬鋰負極的主要問題在宏觀上表現為實際工作時庫倫效率低、循環壽命短、安全性差,在微觀上表現為“死鋰”和“鋰枝晶”的出現,這歸因于金屬鋰的副反應和鋰離子的不均勻不可控沉積。

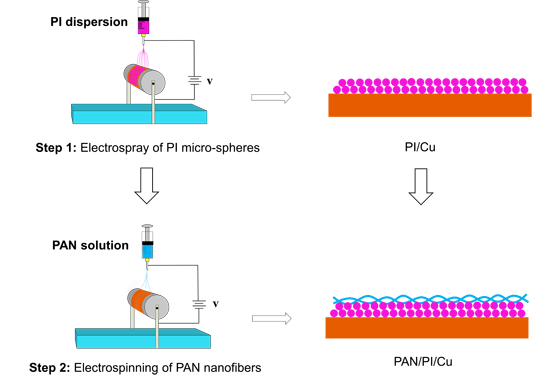

針對金屬鋰沉積不均勻不可控的問題,國內外許多著名研究小組提出了多種在一定程度上行之有效的方法,西安交通大學韓曉剛教授也在這方面進行了有益探索。最近他提出了一種或許能令人萌生啟發的解決方案。如圖1所示,首先在潔凈的銅集流體(Cu)上靜電噴涂約2微米的聚酰亞胺(PI)納米顆粒密堆層,然后在該PI密堆層上靜電紡絲約1微米的聚丙烯腈(PAN)納米纖維緊固層。設計PI密堆層從電解液中吸附鋰離子直至飽和;沉積時,吸附的鋰離子在電場作用下,順勢穿過PI顆粒間隙,均勻涌向下面的Cu集流體,得電子、成核、沉積;而PI層內的鋰離子通過吸附從電解液得到補充。這樣,鋰離子經PI密堆層的誘導得到均勻穩定沉積。PAN緊固層是為了加強PI密堆層的牢固性,防止PI納米顆粒散落。

圖1. PAN/PI/Cu電極構造示意圖

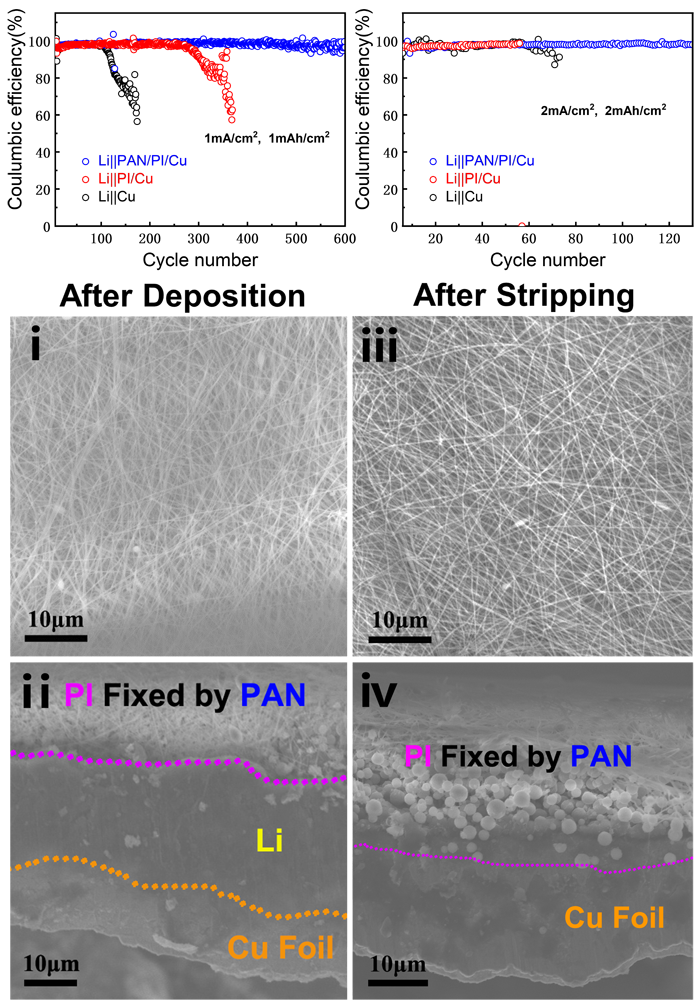

上述設計預期得到了實驗驗證。圖2中曲線數據顯示了PAN/PI/Cu與金屬鋰片組成對稱電池(起始時一極無鋰)的鋰離子沉積/剝離的循環測試結果。可以看出,相對于裸銅電極以及只有PI納米顆粒噴涂的Cu電極,設計電極在1 mA/cm2,1 mAh/cm2和2 mA/cm2,2 mAh/cm2都表現出了穩定的循環性。圖2中掃描電子顯微鏡照片從微觀上顯示金屬鋰的均勻沉積形貌,以及剝離后清晰的電極結構。基于密度泛函理論的模擬計算也證實了PI對鋰離子存在明顯的吸附作用。

圖2. 設計金屬鋰電極的沉積/剝離的循環性測試及其相應SEM圖像

該工作發表在新一期的J. Mater. Chem. A,由西安交通大學韓曉剛教授課題組完成,第一和共同第一作者分別是助理研究員沈飛博士和碩士生王凱銘。

論文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ta/c9ta13678a#!divAbstract

- 中科院納米能源所蒲雄 Nano Energy: 自愈合、單離子導體的人工聚合物SEI膜用于穩定金屬鋰負極 2021-12-30

- 清華張強副研究員課題組提出用柔性復合固態電解質保護金屬鋰負極新方法 2017-10-19

- 北京化工大學汪曉東教授團隊 Nano-Micro Lett.: 碳化聚酰亞胺/凱夫拉纖維/氧化石墨烯@ZIF-67雙向復合氣凝膠封裝相變材料實現多重能量轉換與電磁屏蔽 2025-04-28

- 華南理工大學陶勁松 CEJ: 性能類似芳綸紙的纖維素/PI高強耐熱絕緣紙 2025-03-06

- 江西理工大學張思釗課題組 AFM:耐極端環境聚酰亞胺氣凝膠 2025-02-28

- 北師大汪輝亮教授課題組 AFM:基于部分水解聚丙烯腈制備具有形狀記憶效應和超高彈性模量的非芳香室溫磷光水凝膠 2025-04-08

- 江漢大學梁濟元 AFM:原位環化PAN涂層助力鋰離子電池高熵氧化物負極性能飆升 2024-08-26