隨著電子設備的微型化與集成化,電子元器件的散熱與熱控制是當前電子領域重要課題。相變材料(PCM)是一種廣泛應用于電子產品的熱控制材料。由于微電子元件集成度越來越高,電子設備中有限的空間對PCM相變潛熱的充分、精確使用提出了更高的要求。

日前,東南大學化學化工學院張久洋教授課題組在金屬-高分子復合電子材料領域取得重要進展。課題組從教科書中經典的三元金屬相圖出發,獲得了具有持續相變能力、可調控、流動性的金屬高分子硅脂,成功實現了對現代消費電子的優秀熱控制。該研究成果發表于國際頂級刊物《美國科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)。

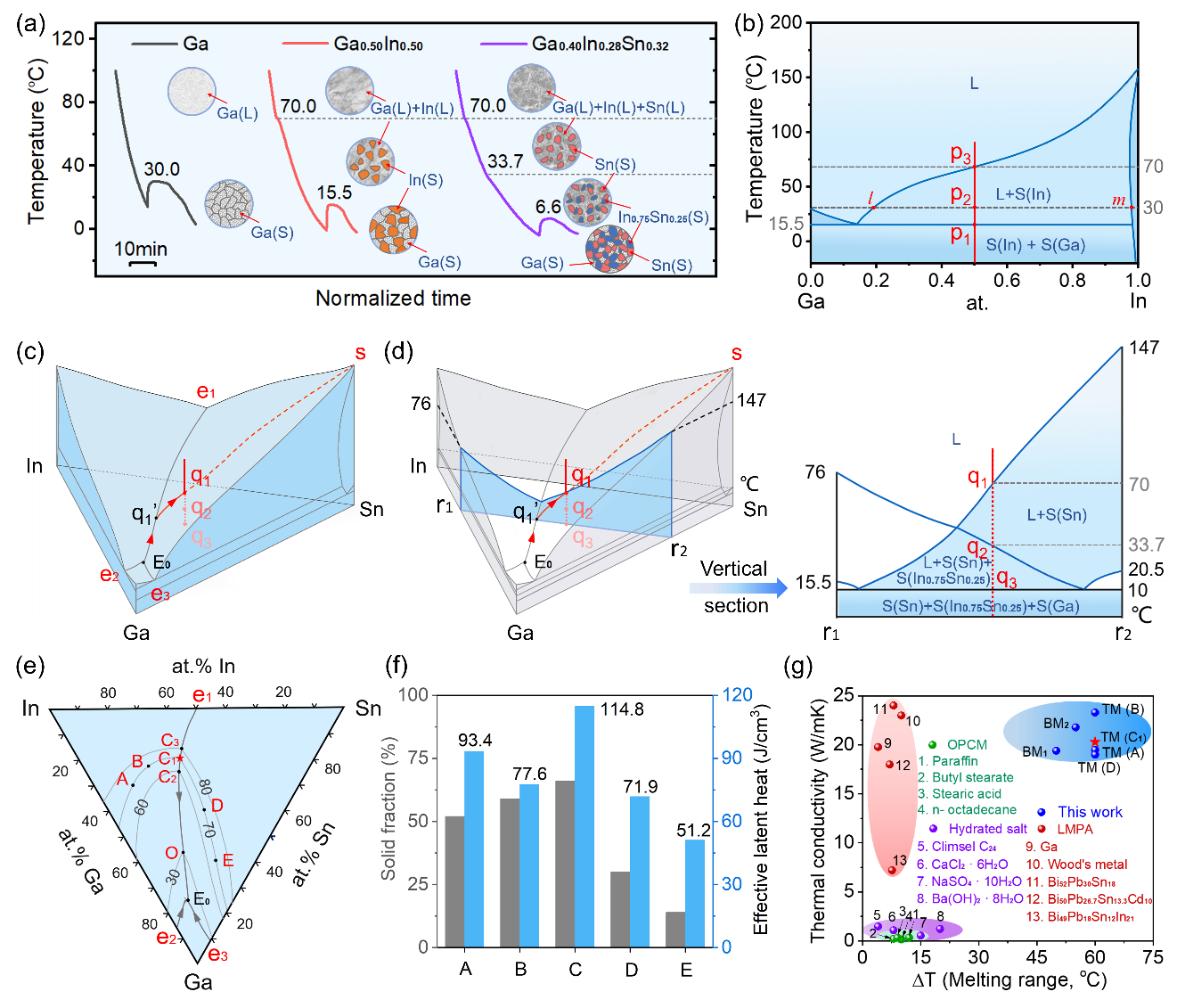

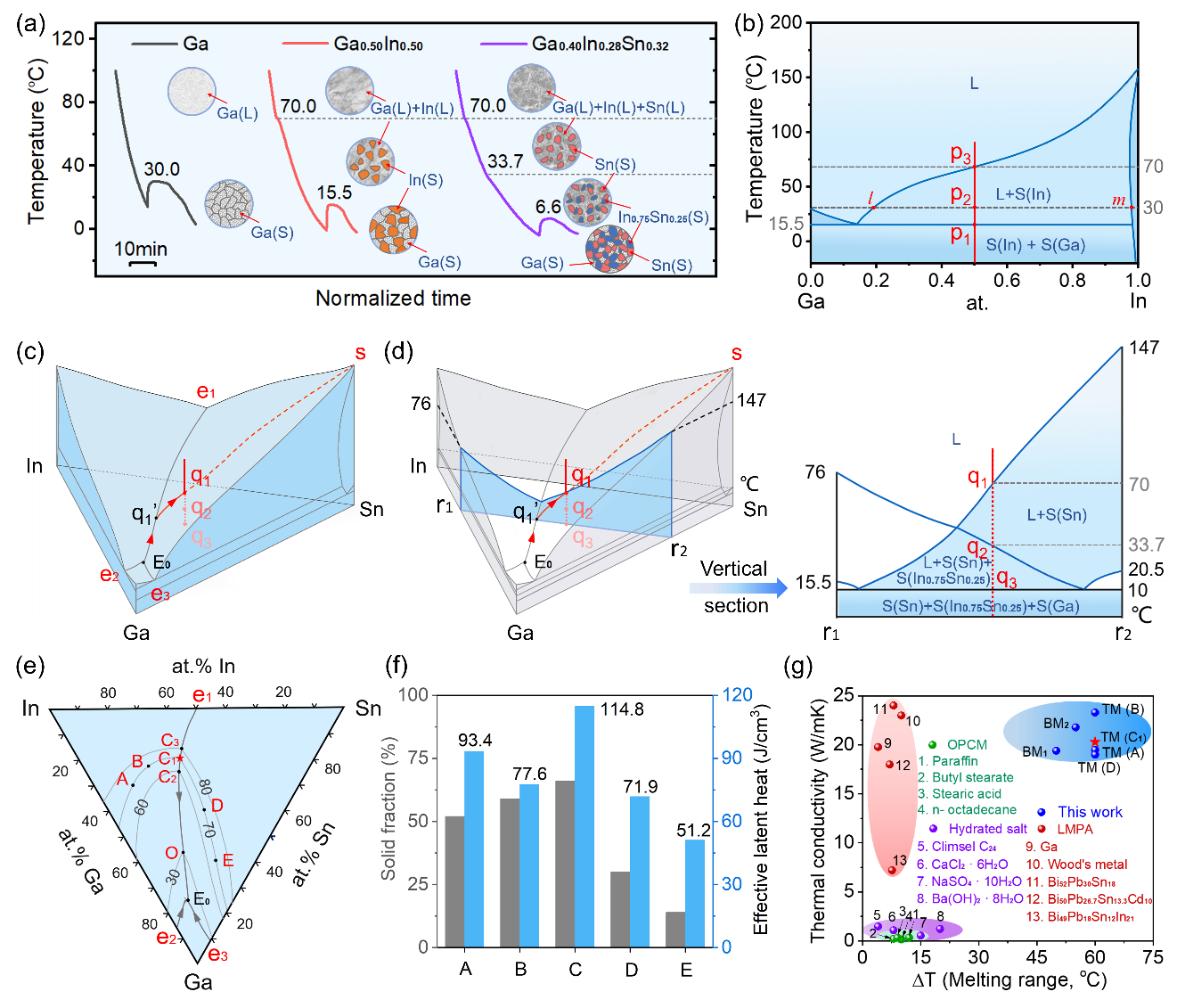

圖1. (a)鎵金屬以及其二元、三元合金的步冷曲線;(b)二元金屬的相圖;(c-d)三元金屬相圖以及分析;(e)三元金屬相圖、等溫線以及最大有效潛熱的選擇路徑;(f)e圖中70 ℃上個點組分的潛熱與固相率;(g)本工作(TM,BM)與傳統金屬在導熱率與熔融范圍的比較。

論文從本科教學中經典的步冷曲線、二元相圖、三元相圖出發 (圖1),探討了金屬的相變與潛熱的計算。相較于金屬單質固定的固液轉變溫度,二元、三元金屬的相變是一種連續的、逐漸的固液相變,其相變發生在較寬的溫度范圍內,因此二元、三元金屬可以在電子設備中提供更寬的溫度控制區域,從而實現對電子產品峰值溫度的控制。此外,相較于傳統有機相變材料,金屬材料具有更高的導熱系數,結合寬相變區域,可作為非常具有潛力的相變控溫材料。進一步的,論文從二元、三元相圖出發,發現對每一個等溫線的不同組分而言,與共晶線的交點處的組分具有最大的相變潛熱,該結論可通過實驗(DSC)與固相率證實。

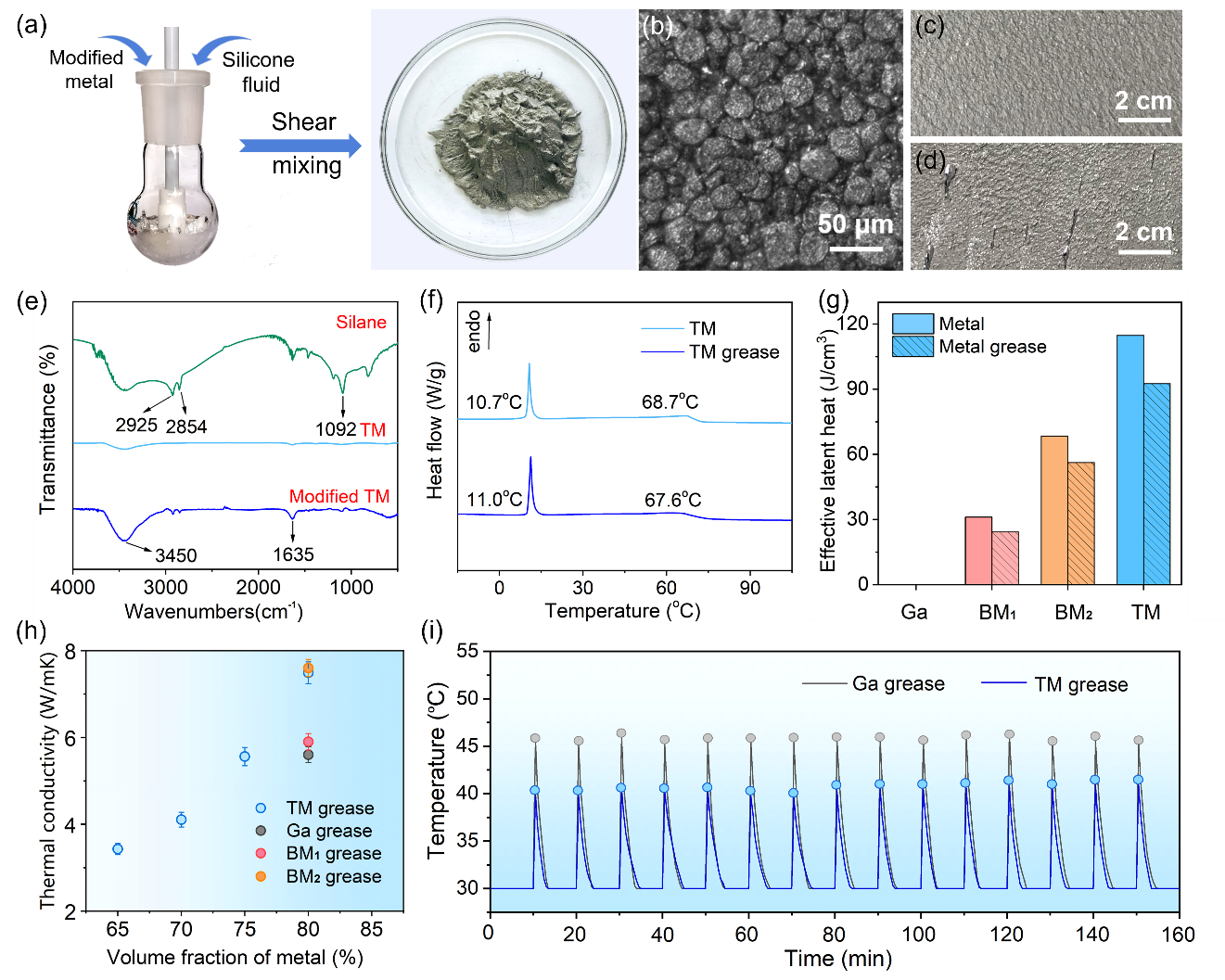

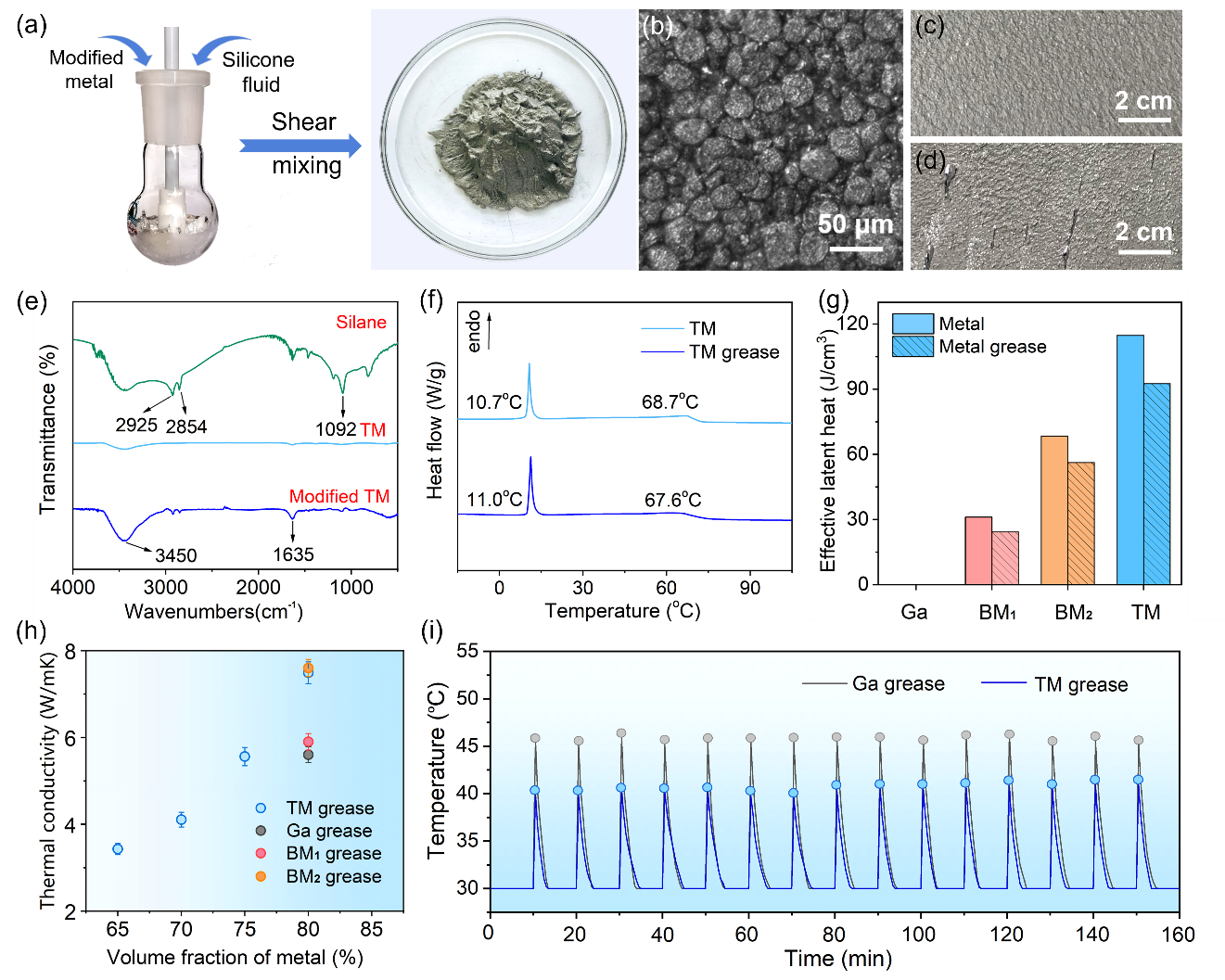

圖2. 三元金屬-高分子導熱硅脂的制備與表征。

由于三元金屬獨特的流動性,可通過簡單的剪切與高分子硅脂進行復合,從而獲得均一分散的、穩定的三元金屬(TM)硅脂。該硅脂具有優秀的導熱率(> 6 W/mk)以及高潛熱數值(110 J/cm3)。將該導熱硅脂用于熱沖擊(0.5 mL硅脂置于2.2 W熱源)進行評估,發現基于純鎵的硅脂在熱沖擊(30秒加熱,隨后冷卻)下,尖峰溫度達到45攝氏度左右;而基于三元金屬的硅脂最高溫度為40度,這表明三元金屬由于持續的相變,可使得系統的峰溫度降低(圖2)。

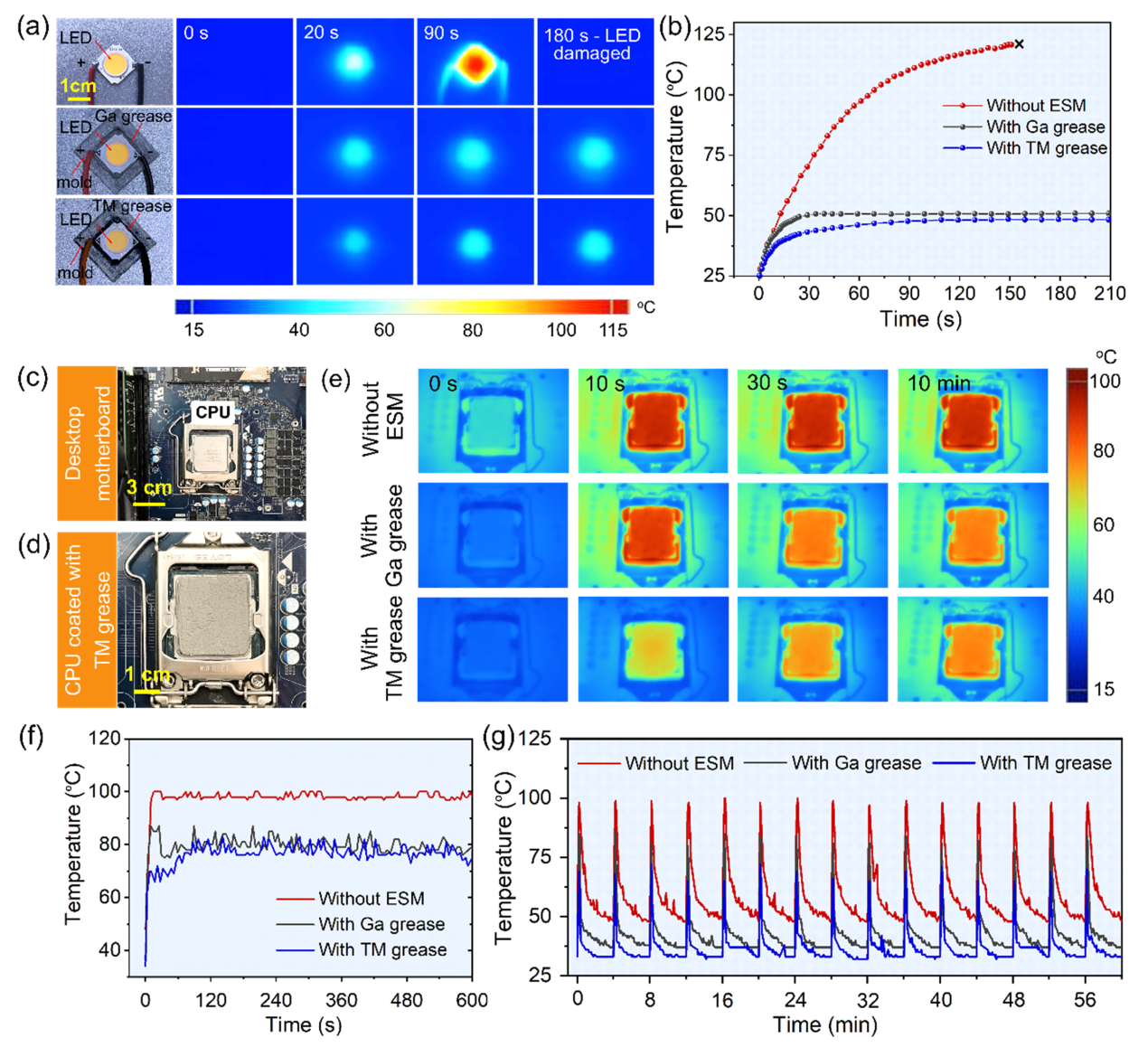

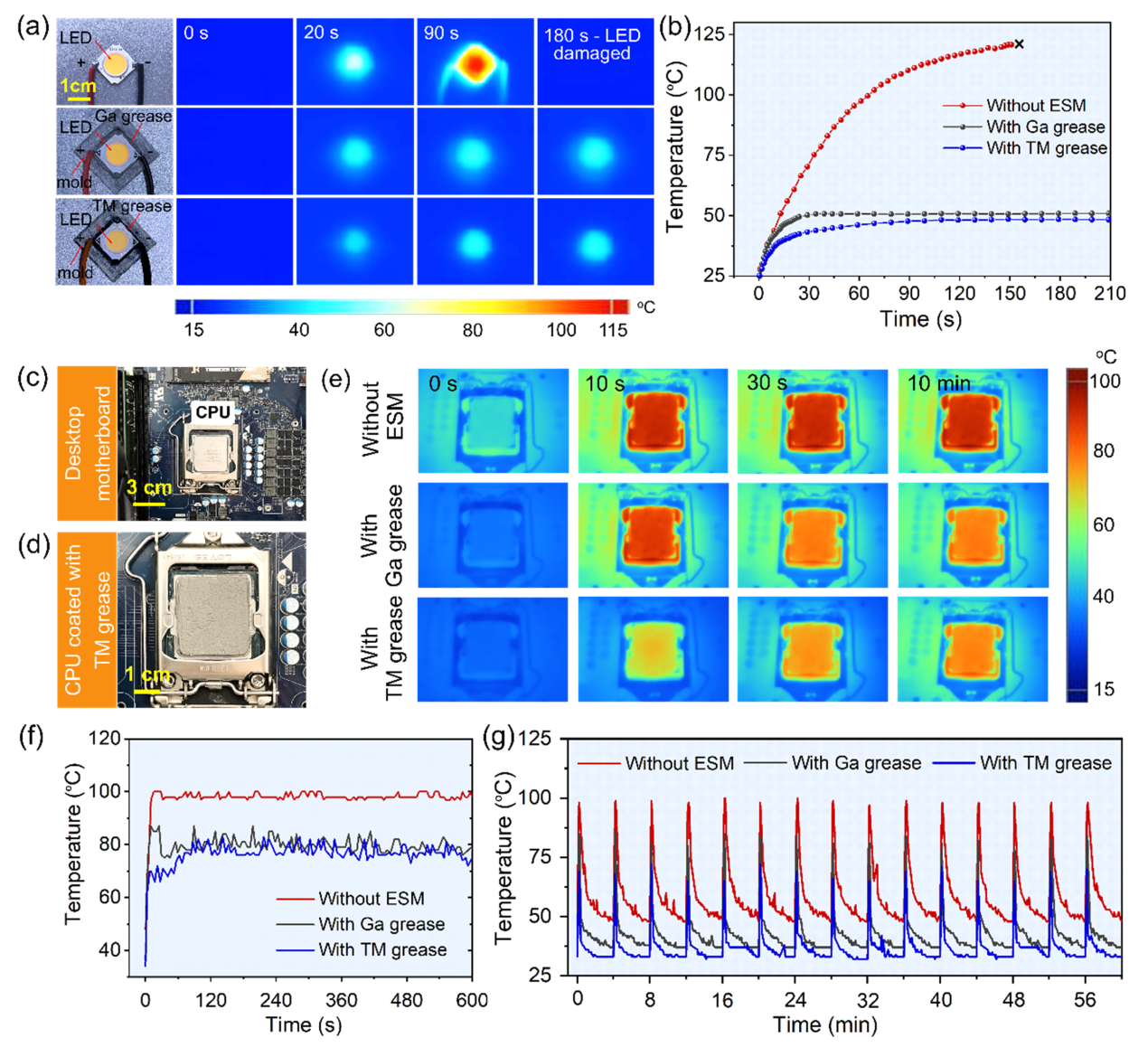

圖3. 相變三元金屬導熱高分子硅脂對LED與電腦CPU(Intel Core i7-11700)的散熱效果。

進一步的,該三元硅脂成功應用于常見電子元器件(圖3, LED與CPU)的熱控制(圖3)。對LED(功率:3W)而言,0.2 mL三元金屬硅脂可成功在15秒內控制峰值溫度不超過44度,低于液態金屬鎵硅脂下的LED(52 ℃)。此外,將三元硅脂涂覆于CPU表面,并讓CPU滿負荷運轉(100% usage),實驗發現未涂覆硅脂的CPU在10秒內溫度到達100 ℃,涂覆鎵硅脂的散熱界面材料在10秒內達到86 ℃,并觸發CPU過熱預警,隨后CPU降頻維持溫度在80 ℃。然而,涂覆了三元金屬硅脂的CPU在10秒內最高溫度為68度,遠低于上述對照組,證明了三元硅脂對電子元器件優秀的熱控制性能。該工作提出了從三元金屬相圖中獲得更有效的金屬相變材料的通用策略,成功實現了對常見電子元器件的優秀熱控制。

金屬-高分子復合電子材料是張久洋教授課題組的重要研究方向,主要探索金屬-高分子復合材料在柔性電子、電子元件以及電子化工基礎材料中的科學理論與應用前景。前期相關成果還發表于Matter 2021, 4, 3001 – 3014; Adv. Mater. 2021, 202104634; Mater. Horiz. 2021, 8, 3315 – 3323; Adv. Funct. Mater. 2019, 201808989; Mater. Horiz. 2020, 7, 2141-2149 等國際著名期刊。該工作日前得到了國家自然科學基金(52173249, 21774020)資助,論文第一作者為課題組碩士生王花與博士生彭燕;張久洋教授是論文的唯一通訊作者。

論文標題: Fluidic Phase Change Materials with Continuous Latent Heat from Theoretically Tunable Ternary Metals for Efficient Thermal Management

論文鏈接: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2200223119