近日,德國格賴夫斯瓦爾德大學的韋韌博士團隊在《Nature Communications》發表了題為《Standardization guidelines and future trends for PET hydrolase research》的Perspective文章。該研究聚焦于聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)水解酶的標準化研究,提出了系統的指南和未來發展趨勢,旨在提升酶解PET回收的效率和可比性,為實現可持續的塑料循環經濟提供支持。

隨著塑料污染問題的日益嚴重,傳統的機械和化學回收方式已難以滿足可持續發展的需求。酶解回收作為一種綠色、高效的回收方式,受到廣泛關注。其中,PET作為廣泛應用于飲料瓶、纖維和食品包裝的塑料,其酶解回收研究尤為重要。然而,當前PET水解酶的研究存在實驗條件不統一、數據不可比等問題,制約了該領域的發展。

作者在文章中指出,缺乏統一的標準是限制PET水解酶研究進展的主要因素。為此,作者提出了一套系統的標準化指南,包括:

-

標準化的PET底物:建議使用具有明確物理化學參數的PET底物,以確保實驗結果的可比性。

-

工業相關的反應條件:強調在接近工業實際條件(如高溫、高固體負載)下進行酶活性測試,以提高研究的應用價值。

-

高通量篩選方法:推薦采用基于PET底物的高通量篩選方法,避免使用小分子替代底物,以獲得更真實的酶活性數據。

-

反應監測與數據報告:提出應系統記錄反應過程中的pH變化、產物積累和底物質量損失等數據,并以統一的單位報告酶活性。

-

參考酶的使用:建議在實驗中引入標準參考酶(如LCC-ICCG),以便于不同研究之間的比較。

此外,作者還強調了在酶工程和應用過程中,逐步放大實驗規模的重要性,從小規模反應器到工業規模的逐步驗證,有助于評估酶的實際應用潛力。

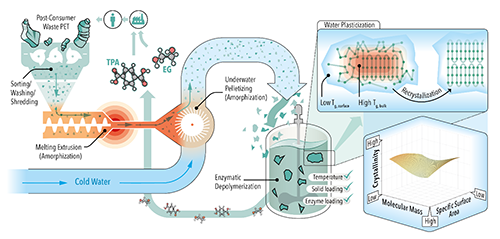

圖一:廢舊PET酶解回收的最優預處理工藝示意圖。

標準化研究的雙重目標與多路徑展望

本文不僅系統梳理了PET水解酶研究的歷史與現狀,更將研究目標細分為兩大層面:

-

填補方法學空白——強調現有酶源發現、篩選、表征方法在不同應用場景下仍存在的不足,呼吁開發更貼合工業需求的工具;

-

加速工業化進程——建議優先選用與工業PET廢料最相似的標準化底物,并在實驗室及中試規模嚴格模擬工業反應條件,從而使實驗結果具有更高的可轉化性。

展望未來,團隊描繪了一幅“三叉戟”研究藍圖:

機理突破:深入探究界面生物催化及解聚反應中的關鍵步驟;

高效篩選:推廣無需昂貴儀器、可在絕大多數實驗室實施的快速篩選方案;

新酶設計:擺脫對少數標桿酶骨架的依賴,利用AI與生物信息學設計全新催化架構。

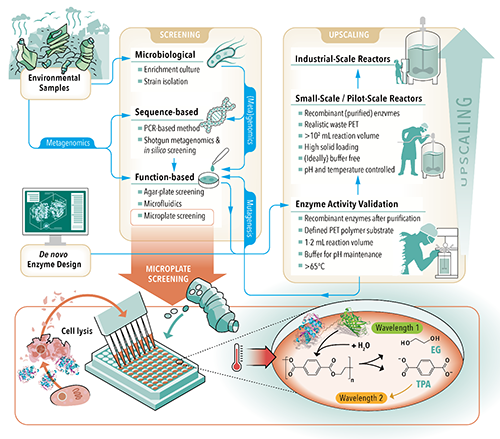

圖二:新型PET水解酶的發現、改造到在工業規模塑料回收中應用的示意流程。

結論與產業化新方向

文章指出,雖然已有多種定制酶在12小時內實現幾乎完全解聚,但要持續保持工藝競爭力,仍需在以下方面發力:

動力學與穩定性優化:包括提高k??、延長半衰期、拓寬pH適應范圍;

酶固定化與多酶配方:提升重復使用和混合塑料處理能力;

溫和工藝路線:在40–50 °C條件下延長反應時間,以兼顧酶穩定性和能耗;

底物預處理革新:通過調整熔融擠出與省能預處理技術,減少工藝成本。

在酶源發掘方面,研究者應突破傳統同源挖掘,廣泛應用AI與功能篩選手段,系統整理并免費共享新酶及其突變體的標準化表征數據,為下一個“人工智能+酶工程”時代奠定基礎。

原文鏈接https://www.nature.com/articles/s41467-025-60016-9

- Nature封面:這種新的酶,10小時就能“吃掉”塑料瓶,分解率高達90%,還很便宜 2020-04-11

- 中科院天津工業生物所郭瑞庭研究員團隊在能夠直接降解塑料的酶——PET水解酶方面取得新進展 2018-02-08

- 大連理工大學鄭楠課題組 Green Chem.:提出廢棄塑料循環升級回收的新途徑 - 聚苯乙烯室溫下空氣中的無金屬光促進氧化降解 2024-01-12

- 華南理工新技術可大大提高塑料循環利用次數 2010-05-25