聚集誘導發光(aggregation-induced emission, AIE)化合物從根本上克服了傳統熒光染料聚集導致熒光猝滅的難題,引起了人們廣泛的研究興趣。至今已開發出從藍光到紅光覆蓋整個可見光波長范圍的多種AIE體系, 并被廣泛地應用于高效的發光器件、生物檢測及化學生物傳感器等眾多領域。

兩親性化合物具有很好的自組裝性,是實現超分子自組裝的重要構筑基元。利用兩親性化合物分子間多種相互作用使其自發形成有序聚集結構的過程,是構建新結構、實現新功能和創造新材料的重要手段。

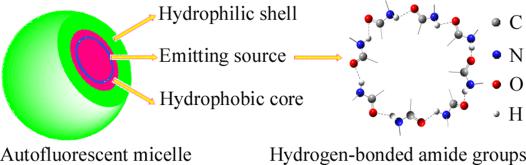

遼寧師范大學劉春艷副教授課題組以商品化的Jeffamine聚醚胺和棕櫚酸為起始原料, 通過簡單高效的一鍋法合成了一種含有酰胺基團的兩親性AIE化合物(PEA),該化合物在稀溶液中不發光,在濃溶液中利用兩親性分子自組裝構建的核殼結構球形納米膠粒發出強烈的藍色熒光,顯示出聚集誘導發光的效應。

圖a)化合物和膠粒的制備過程;圖b)膠粒的TEM圖,插圖:SEM圖

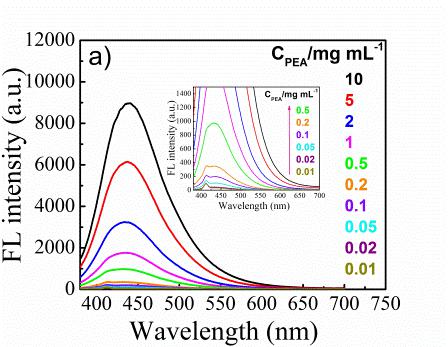

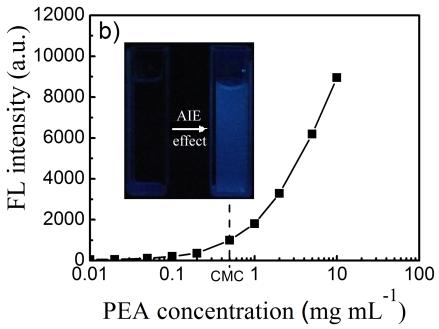

圖a)不同濃度PEA水溶液的熒光光譜圖;圖b) 熒光強度-濃度曲線,插圖:熒光照片

與傳統的熒光納米粒子相比,本研究基于聚集誘導發光原理,利用分子自組裝構建的熒光納米膠粒具有自熒光性質,并且具有易于化學修飾、生物相容性好以及生物毒性低等特點,在抗癌藥物載體、細胞成像等生物相關領域具有潛在的應用前景。

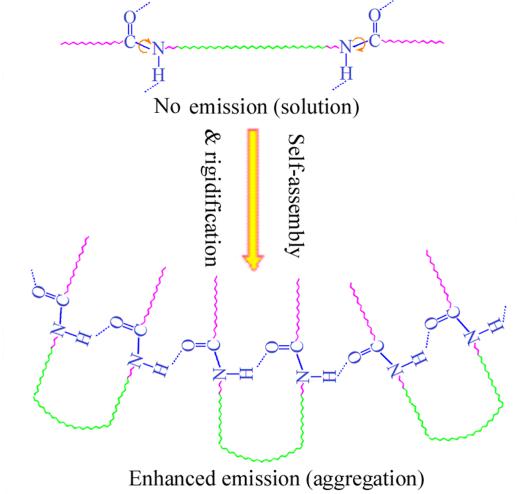

在探究發光機理時,研究者發現在膠粒的羰基氧原子與亞氨基氫原子之間存在氫鍵。由此,研究者指出正是在聚集體的分子間和分子內酰胺基之間存在的多重氫鍵使得聚集體結構剛性化,從而提高了自組裝聚集體的熒光強度。

開發含有酰胺基熒光團的兩親性AIE化合物,不僅拓展了AIE體系,而且通過對化合物及其聚集體結構和性質的研究,對今后設計合成基于非大π電子共軛體系的聚集誘導發光材料具有重要的指導意義。本研究還提供了一種利用分子自組裝制備功能性軟物質材料的新思路。

文章鏈接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c5sm03048j

下載:論文

|

|

- 西北工大鄭亞萍教授、姚東東副教授《JMCA》:通過靜電作用策略構筑MXene基納米離子液體材料 2021-06-21

- 西北工業大學鄭亞萍教授團隊《CEJ》:一種通過頸狀層-冠狀層后合成修飾的普適性策略構筑I型UiO-66多孔液體用于CO2捕集 2020-12-11

- 西安交大成永紅教授課題組:非對稱脂環胺-聚醚胺分子鏈結構提高高溫聚合物薄膜電容的儲能密度 2019-12-11

- 上海交大段友容教授團隊和沈南教授團隊合作《ACS Nano》:PEALmiR-125a靶向遞送系統治療系統性紅斑狼瘡前景可期 2020-03-31

- 浙工大王旭教授和陳思教授《Chemistry-a European Journal》:建立溶劑極性和凝膠纖維形貌剛柔性的定量關系 2019-09-03

- 浙大孫景志教授在Chemistry–A European Journal發表關于紅光AIE分子的文章 2016-06-15

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21