MIT陳剛教授:美國科研多學科交叉更普遍

2017-02-06 來源:麻省理工科技評論

MIT機械工程系是一個讓人提及起來就肅然起敬的學科,它常年排名美國第一,連普林斯頓、斯坦福都只能望其項背。從2013年7月,陳剛教授執掌麻省理工學院(MIT)機械工程系。關于中美科研現狀及學科交叉等方面聽聽陳剛教授怎么說。

陳剛教授:首先,MIT的機械系跟國內大學的機械系是很不一樣的,可能相當于國內大學的十幾個系。說到機械系,一般都會想到設計和制造,我們當然也有設計制造。此外還有力學、控制、精密儀器、機器人。我們還做環境工程、海洋工程、生物工程等。

因此,我們系的特點是非常交叉,甚至還有教授做量子計算。所以也很難說哪個領域就是我們的重點。我想,這就是我們的特點,也是MIT的傳統,我們有著動手動腦的優勢,從研究到教學,大家都想把研究成果真正用到實際之中。

當然,我們也做非常多的基礎性研究。令我們感到自豪的是,很多研究成果產生真正的社會效應。至于說我們現在的研究方向,從一個大的宏觀的角度講的話,就是非常注重解決人類面臨的重大挑戰,包括全球變暖、人口增長。就這兩方面來說,我們需要降低二氧化碳排放,包括能源、環境、食品等方方面面。解決社會面臨的諸多問題,在這一點上大家是有共識的。

MIT機械工程系有70多位教授,500多名研究生,以及100多位博士后,研究方向包羅萬象。研究成果也是大家有目共睹,比如說,2015年,機械工程系教授Ioannis Yannas就因為發明了人造皮膚而選入美國發明家名人堂(the National Inventors Hall of Fame)。目前世界上有很多燒傷病人都會用到他所發明的人造皮膚,真可謂救死扶傷。

另外一個例子是,去年我們的一位教授Ely Sachs被選為美國國家工程院士,他發明了3D打印,而且3D打印就是他命名的,此外,他本人也開發了很多已經商業化的3D打印方法。

當前全球資本的運作機制事實上很難讓真正的前沿技術很好的商業化,您是怎么理解的科技和資本之間的關系?

陳剛教授:資本對科技總的來說是個好事,做科研需要資本的支持。但我想這里可能有矛盾的地方就是投資人希望有盡快的回報,但搞科研的不一定知道回報是什么,而且需要很長的周期。

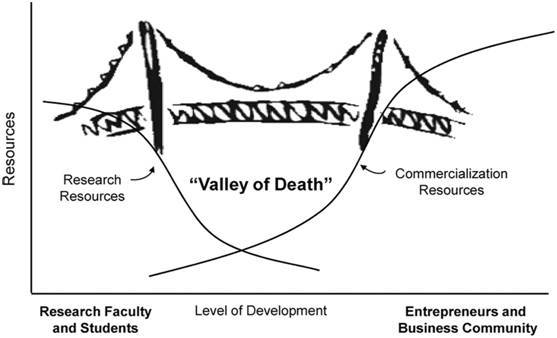

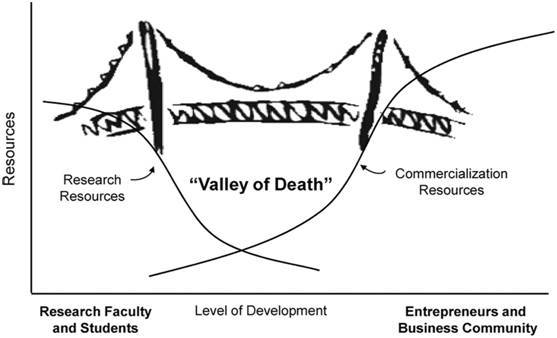

但即使研究做到一定程度,覺得技術漸漸成熟,這個時候把技術帶向市場也有很多陷阱。搞投資的可能都會知道“the Valley of Death”(死亡之谷)。我想,這里面有很多問題,一個就是做科研的人對商業化、對市場并不是很熟悉,而且對真正的把一個實驗室的技術做成一個大家能用的商品,中間有很多的細節也不是很清楚。

因此,這個時候如果沒有合適的團隊、用足夠的資金把這個技術推向市場的話,技術創業也不是容易一下就做成功。

現在就是說很多技術最后的商業化,或者說能具備一定社會意義,都不是一個單一技術,而是多學科的交叉。舉個例子,最近比較熱門的合成生物學,就可能涉及到AI技術。這種跨學科、跨領域的融合在MIT或者美國,處于一個什么階段?中國目前是不是還存在一定的差距?

陳剛教授:學科交叉,是我認為中國目前比較大的缺陷之一。我們在美國做研究,學科交叉的情況已經非常普遍。比如剛才提到我所領導的機械系,已經相當于國內工程學院的十幾個系。

同時,我們自己的教授和別的系的合作中間也是沒有任何阻礙的。比如我領導一個美國能源部光熱方面的能源前瞻研究中心。我的團隊中就有機械系、物理系、化學系、材料系、電子系的等等。我們是一個比較松散的、非依附性的結構。我們在這個項目上合作,可能在下一個項目上競爭,這種環境和氛圍非常好,大家也沒有利益上的沖突。不會出現去爭論文的第一作者、通訊作者,或者去爭職稱、經費這樣的情況。因此我們的學科交叉發展起來就非常容易。

在交叉領域,從科研的推進到技術的發展,我覺得都潛力非常大,因此我個人是學科交叉的堅定支持者。我自己的研究涉及量子力學、電磁學、材料合成、能源系統設計,同時我們去跟很多人合作,這樣出成果的機會會更大一些。

中國在交叉學科領域的差距還很大,大學的專業細分還比較傳統。比如說我以前是在中國學熱能動力,就學鍋爐學電站,把它學得非常仔細,到電站工作就可以工作了。這樣的好處是去了很快就可以開始工作,但壞處是,你一輩子基本上就是限定在這個方向了。這個不利于培養創新人才。

中國科研所處的階段跟美國相比的優勢跟劣勢,您如何看?

陳剛教授:中國的優勢是現在的資金比較充足,很多學校的硬件環境很好,還有一個就是人很聰明。我覺得這是中國很大的優勢。

美國的優勢是整個競爭機制很好,在這個機制下,我們招一個年輕人進來,給他一筆啟動資金,但是要求他獨立的工作,要做到這個領域的領軍人物。我們的年輕人,不會受到條條框框的限制,這樣才能做到領軍人物。

所以,我們就希望教授們進來的時候,給他們一筆經費,給他一個實驗室,學校領導在他有困難的時候幫他解決,但是不會告訴他去做什么研究,不會告訴他要找什么樣的錢,大方向就是你要做到領軍人物,并在自己的研究領域做出突破性的成果。

在中國的模式下,年輕人進來要跟一個團隊。這種團隊機制別的國家倒是也有(比如德國),優勢在于可以做比較大的項目,比如建設項目。

而我們的團隊相對來講就比較松散,它不是一種隸屬關系,而是合作關系,這樣每個人都會是比較獨立的。這種方式做科研的原創性很好,但如果需要把這些技術做成產品的話,這其實不是學校應該做的事。我們的技術一旦成熟之后,會把它分出去,讓真正的企業里的工程師來發展成產品。我們沒有商業化的任務。

MIT的環境也非常有利于創業,我們鼓勵大學生、老師們創業。但我們管理得也很嚴格,以避免利益沖突。我們的公司一旦形成,教授就不能把自己學生送到公司去,避免剝削學生。而且教授的公司也不能參與學校的項目了,也是為了避免利益沖突。我們的管理非常清晰,而且是很透明的。

在這種比較自由的機制下,年輕人出人頭地的幾率是否也比較大?

陳剛教授:出人頭地的可能性大多了。在美國哪一個學校都是這個機制,給年輕人幾年時間,做到終身教授。我們的期望就這個人應該是他的科研方向的前幾名,如果他做不到自然也就離開了。我們的機制就是這樣。

經常有人會問,MIT有什么技術可以直接拿來用的?您對大家所抱有的這種想法怎么看?

陳剛教授:這個問題很多人問。其實我們那邊也快變成接待站了(笑)。我也不可能告訴大家那些技術馬上可以用,因為我不可能懂所有的技術。發現可用的技術這是一個長期的過程。中國現在做投資的人非常多,但哪有那么多技術給你投?這也是一種急功近利的表現。

有些的投資者,他們經常到學校考察,當學生們準備好、技術也成熟的時候,他們就知道的比較早,從而在早期介入。這實際上是一個更好的模式。但對中國的投資者來說可能比較困難,畢竟在地理上距離太遠。

所以談到捐款,可能更多是一個心態問題。我們經常看到,美國很多個人或公司捐款完全都是無償的,而中國會多少有點投資的心態。這一點您怎么看?

陳剛教授:我們當然希望,也十分依靠捐款用于獎學金、裝修實驗室、做某方面的研究,或者贊助教授、提供教學經費等。這些捐款要看捐款人的興趣。捐款人之所以給捐款,是覺得我們的事業值得他(她)的幫助,并不期望回報。我們希望捐款人跟學校建立很好的關系,這種關系會有什么樣的結果,捐款人會有自己的預期。但從根本上,不能指望我捐一塊錢,會有兩塊錢的收入。

另外,有一點MIT和其他學校不太一樣,我們不搞傳承,比如父母是本校畢業的,子女在錄取方面會有優勢。我們錄取學生完全看個人能力。

MIT已經公布了一系列關于能源、環境、食品安全等相關的大型計劃,而中國又因高速發展帶來了很多這些方面的問題。MIT在未來會不會更多的關注中國?

陳剛教授:我們關注的這些方面都是全人類共同的問題。MIT與中國的合作也在增加。當然,像霧霾,或者說環境問題屬于中國高速發展過程中對環境的忽略造成的。我至少能代表MIT機械工程系,希望能為解決這些問題做貢獻,同時也在找資源來做研究,畢竟,做科研都是要投入的。

但我們也不能說,一下子就能把這個艱巨的問題給解決了,但我們希望通過相關研究,至少能讓環境問題得到緩解。

我們的學生教授們對解決中國的環境問題是很有熱情的,我最近也在和很多人談這個,比如污染物顆粒大小、組成成分等。但要先去了解它,才可能有對應的技術解決方案。

現在科技在中國非常火,感覺從去年開始爆發,普通民眾也開始關心科技了。我們自己作為科技媒體對此是很有感觸的。您對此有沒有什么感受?

陳剛教授:實際上我覺得在中國,媒體相對來說更容易對社會產生影響。在美國,真正的這種對技術的關注,或者也可以說是炒作,實際上很難做起來,這個跟整個形勢有關。因為現在中國從中央到地方府都在談大眾創業、萬眾創新。但如果你在美國喊這個口號,恐怕沒人會理會。政策的大環境和媒體相互支撐,這確實也是像你們這樣的科技媒體的優勢。

中國留學生跟您當年留學時有什么不同?然后您對現在去美國學技術專業的學生有些什么樣的建議?

陳剛教授:中國現在的留學生當然是比我們那時多多了,而且像MIT的中國學生得都是非常優秀的。我經常跟人開玩笑說,現在的學生不像我們那時候,幾年書讀了從來不回家,從來不去旅游,從來不去度假。現在的學生條件更好,可以回家看父母,要度假,經濟條件跟我們是很不一樣。

所以,他們的選擇性也更廣了,并不是說每個人要去做教授。他們的確很聰明,想象力也更大了,腦子里想的東西更多了,非常活躍。如果說和當年有什么相同的地方,至少在我看來,MIT的中國學生們讀書時非常用功的,這個和我們當年很相似。

麻省理工學院機械工程系主任陳剛教授

麻省理工學院的機械工程系在全球科研領域的地位非常高,所以很多人會覺得它挺神秘的,您能不能大概簡要介紹一下這個系主要從事的研究,以及有哪些特別有代表性的重點項目?陳剛教授:首先,MIT的機械系跟國內大學的機械系是很不一樣的,可能相當于國內大學的十幾個系。說到機械系,一般都會想到設計和制造,我們當然也有設計制造。此外還有力學、控制、精密儀器、機器人。我們還做環境工程、海洋工程、生物工程等。

因此,我們系的特點是非常交叉,甚至還有教授做量子計算。所以也很難說哪個領域就是我們的重點。我想,這就是我們的特點,也是MIT的傳統,我們有著動手動腦的優勢,從研究到教學,大家都想把研究成果真正用到實際之中。

當然,我們也做非常多的基礎性研究。令我們感到自豪的是,很多研究成果產生真正的社會效應。至于說我們現在的研究方向,從一個大的宏觀的角度講的話,就是非常注重解決人類面臨的重大挑戰,包括全球變暖、人口增長。就這兩方面來說,我們需要降低二氧化碳排放,包括能源、環境、食品等方方面面。解決社會面臨的諸多問題,在這一點上大家是有共識的。

MIT機械工程系有70多位教授,500多名研究生,以及100多位博士后,研究方向包羅萬象。研究成果也是大家有目共睹,比如說,2015年,機械工程系教授Ioannis Yannas就因為發明了人造皮膚而選入美國發明家名人堂(the National Inventors Hall of Fame)。目前世界上有很多燒傷病人都會用到他所發明的人造皮膚,真可謂救死扶傷。

另外一個例子是,去年我們的一位教授Ely Sachs被選為美國國家工程院士,他發明了3D打印,而且3D打印就是他命名的,此外,他本人也開發了很多已經商業化的3D打印方法。

當前全球資本的運作機制事實上很難讓真正的前沿技術很好的商業化,您是怎么理解的科技和資本之間的關系?

陳剛教授:資本對科技總的來說是個好事,做科研需要資本的支持。但我想這里可能有矛盾的地方就是投資人希望有盡快的回報,但搞科研的不一定知道回報是什么,而且需要很長的周期。

但即使研究做到一定程度,覺得技術漸漸成熟,這個時候把技術帶向市場也有很多陷阱。搞投資的可能都會知道“the Valley of Death”(死亡之谷)。我想,這里面有很多問題,一個就是做科研的人對商業化、對市場并不是很熟悉,而且對真正的把一個實驗室的技術做成一個大家能用的商品,中間有很多的細節也不是很清楚。

因此,這個時候如果沒有合適的團隊、用足夠的資金把這個技術推向市場的話,技術創業也不是容易一下就做成功。

研究成果向商業轉化時的“死亡之谷”

從科研的角度來看,我希望有資本的人也要有一個長遠的眼光和布局,就像沃倫·巴菲特,他的眼光就比較長遠。所以,資本和技術如果找到合適的平衡,是可以達成雙贏的。現在就是說很多技術最后的商業化,或者說能具備一定社會意義,都不是一個單一技術,而是多學科的交叉。舉個例子,最近比較熱門的合成生物學,就可能涉及到AI技術。這種跨學科、跨領域的融合在MIT或者美國,處于一個什么階段?中國目前是不是還存在一定的差距?

陳剛教授:學科交叉,是我認為中國目前比較大的缺陷之一。我們在美國做研究,學科交叉的情況已經非常普遍。比如剛才提到我所領導的機械系,已經相當于國內工程學院的十幾個系。

同時,我們自己的教授和別的系的合作中間也是沒有任何阻礙的。比如我領導一個美國能源部光熱方面的能源前瞻研究中心。我的團隊中就有機械系、物理系、化學系、材料系、電子系的等等。我們是一個比較松散的、非依附性的結構。我們在這個項目上合作,可能在下一個項目上競爭,這種環境和氛圍非常好,大家也沒有利益上的沖突。不會出現去爭論文的第一作者、通訊作者,或者去爭職稱、經費這樣的情況。因此我們的學科交叉發展起來就非常容易。

在交叉領域,從科研的推進到技術的發展,我覺得都潛力非常大,因此我個人是學科交叉的堅定支持者。我自己的研究涉及量子力學、電磁學、材料合成、能源系統設計,同時我們去跟很多人合作,這樣出成果的機會會更大一些。

中國在交叉學科領域的差距還很大,大學的專業細分還比較傳統。比如說我以前是在中國學熱能動力,就學鍋爐學電站,把它學得非常仔細,到電站工作就可以工作了。這樣的好處是去了很快就可以開始工作,但壞處是,你一輩子基本上就是限定在這個方向了。這個不利于培養創新人才。

中國科研所處的階段跟美國相比的優勢跟劣勢,您如何看?

陳剛教授:中國的優勢是現在的資金比較充足,很多學校的硬件環境很好,還有一個就是人很聰明。我覺得這是中國很大的優勢。

美國的優勢是整個競爭機制很好,在這個機制下,我們招一個年輕人進來,給他一筆啟動資金,但是要求他獨立的工作,要做到這個領域的領軍人物。我們的年輕人,不會受到條條框框的限制,這樣才能做到領軍人物。

所以,我們就希望教授們進來的時候,給他們一筆經費,給他一個實驗室,學校領導在他有困難的時候幫他解決,但是不會告訴他去做什么研究,不會告訴他要找什么樣的錢,大方向就是你要做到領軍人物,并在自己的研究領域做出突破性的成果。

在中國的模式下,年輕人進來要跟一個團隊。這種團隊機制別的國家倒是也有(比如德國),優勢在于可以做比較大的項目,比如建設項目。

而我們的團隊相對來講就比較松散,它不是一種隸屬關系,而是合作關系,這樣每個人都會是比較獨立的。這種方式做科研的原創性很好,但如果需要把這些技術做成產品的話,這其實不是學校應該做的事。我們的技術一旦成熟之后,會把它分出去,讓真正的企業里的工程師來發展成產品。我們沒有商業化的任務。

MIT的環境也非常有利于創業,我們鼓勵大學生、老師們創業。但我們管理得也很嚴格,以避免利益沖突。我們的公司一旦形成,教授就不能把自己學生送到公司去,避免剝削學生。而且教授的公司也不能參與學校的項目了,也是為了避免利益沖突。我們的管理非常清晰,而且是很透明的。

在這種比較自由的機制下,年輕人出人頭地的幾率是否也比較大?

陳剛教授:出人頭地的可能性大多了。在美國哪一個學校都是這個機制,給年輕人幾年時間,做到終身教授。我們的期望就這個人應該是他的科研方向的前幾名,如果他做不到自然也就離開了。我們的機制就是這樣。

經常有人會問,MIT有什么技術可以直接拿來用的?您對大家所抱有的這種想法怎么看?

陳剛教授:這個問題很多人問。其實我們那邊也快變成接待站了(笑)。我也不可能告訴大家那些技術馬上可以用,因為我不可能懂所有的技術。發現可用的技術這是一個長期的過程。中國現在做投資的人非常多,但哪有那么多技術給你投?這也是一種急功近利的表現。

有些的投資者,他們經常到學校考察,當學生們準備好、技術也成熟的時候,他們就知道的比較早,從而在早期介入。這實際上是一個更好的模式。但對中國的投資者來說可能比較困難,畢竟在地理上距離太遠。

所以談到捐款,可能更多是一個心態問題。我們經常看到,美國很多個人或公司捐款完全都是無償的,而中國會多少有點投資的心態。這一點您怎么看?

陳剛教授:我們當然希望,也十分依靠捐款用于獎學金、裝修實驗室、做某方面的研究,或者贊助教授、提供教學經費等。這些捐款要看捐款人的興趣。捐款人之所以給捐款,是覺得我們的事業值得他(她)的幫助,并不期望回報。我們希望捐款人跟學校建立很好的關系,這種關系會有什么樣的結果,捐款人會有自己的預期。但從根本上,不能指望我捐一塊錢,會有兩塊錢的收入。

另外,有一點MIT和其他學校不太一樣,我們不搞傳承,比如父母是本校畢業的,子女在錄取方面會有優勢。我們錄取學生完全看個人能力。

MIT已經公布了一系列關于能源、環境、食品安全等相關的大型計劃,而中國又因高速發展帶來了很多這些方面的問題。MIT在未來會不會更多的關注中國?

陳剛教授:我們關注的這些方面都是全人類共同的問題。MIT與中國的合作也在增加。當然,像霧霾,或者說環境問題屬于中國高速發展過程中對環境的忽略造成的。我至少能代表MIT機械工程系,希望能為解決這些問題做貢獻,同時也在找資源來做研究,畢竟,做科研都是要投入的。

但我們也不能說,一下子就能把這個艱巨的問題給解決了,但我們希望通過相關研究,至少能讓環境問題得到緩解。

我們的學生教授們對解決中國的環境問題是很有熱情的,我最近也在和很多人談這個,比如污染物顆粒大小、組成成分等。但要先去了解它,才可能有對應的技術解決方案。

現在科技在中國非常火,感覺從去年開始爆發,普通民眾也開始關心科技了。我們自己作為科技媒體對此是很有感觸的。您對此有沒有什么感受?

陳剛教授:實際上我覺得在中國,媒體相對來說更容易對社會產生影響。在美國,真正的這種對技術的關注,或者也可以說是炒作,實際上很難做起來,這個跟整個形勢有關。因為現在中國從中央到地方府都在談大眾創業、萬眾創新。但如果你在美國喊這個口號,恐怕沒人會理會。政策的大環境和媒體相互支撐,這確實也是像你們這樣的科技媒體的優勢。

中國留學生跟您當年留學時有什么不同?然后您對現在去美國學技術專業的學生有些什么樣的建議?

陳剛教授:中國現在的留學生當然是比我們那時多多了,而且像MIT的中國學生得都是非常優秀的。我經常跟人開玩笑說,現在的學生不像我們那時候,幾年書讀了從來不回家,從來不去旅游,從來不去度假。現在的學生條件更好,可以回家看父母,要度假,經濟條件跟我們是很不一樣。

所以,他們的選擇性也更廣了,并不是說每個人要去做教授。他們的確很聰明,想象力也更大了,腦子里想的東西更多了,非常活躍。如果說和當年有什么相同的地方,至少在我看來,MIT的中國學生們讀書時非常用功的,這個和我們當年很相似。

版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。

(責任編輯:xu)

相關新聞

- MIT趙選賀教授、江西科技師范大學盧寶陽教授Nat. Mater.: 3D 打印雙連續相導電聚合物水凝膠構筑全水凝膠生物電子界面 2023-06-20

- MIT 劉心悅、Evelyn Wang《Adv. Mater.》:水凝膠在高溫下捕獲水蒸氣 2023-04-11

- MIT-哈佛醫學院《Nat. Rev. Mater.》綜述:定義電子黏膜 2022-09-15

- 康復大學陳剛團隊招聘助理研究員 - 生物材料、材料科學與工程、藥學、納米醫學、生物醫學工程、免疫學、細胞生物學、生物化學等 2022-07-20

- AFM:嘉興二院陳剛主任等開發光控粒徑可變納米體系抑制骨肉瘤 2021-04-01

- 上海科技大學陳剛教授課題組揭示了膠體液滴蒸發引導的動態結晶與相變過程 2019-11-13

- 北大雷霆教授課題組誠聘博士后、科研助理 - 生物醫學工程、生物電子 2025-02-10