香港科技大學(xué)化學(xué)系唐本忠院士團隊,設(shè)計合成了一系列新型的“簇發(fā)光”小分子。系統(tǒng)的實驗和理論模擬結(jié)果證實了空間共軛在“簇發(fā)光”中扮演著重要的角色。相關(guān)研究成果于10月24號發(fā)表在《美國化學(xué)會志》上 (J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10.1021/jacs.7b08592) ,并被《自然評論化學(xué)》 (Nature Reviews Chemistry, 2017, DOI:10.1038/s41570-017-0097) 作亮點評述。

人類對光的研究和探索貫穿了整個歷史長河。從公元前6至5世紀的數(shù)論派和勝論派理論,到現(xiàn)代的波粒二象性和量子理論。人類對光的本質(zhì)的認知在一步步的深入,而且這個過程在未來相當長的時間內(nèi)還會繼續(xù)下去。作為在地球上繁衍生息的人類,我們的生活時時刻刻與光相伴并且依賴于此。產(chǎn)生光的光源一般可分為熱光源和冷光源。熱光源以太陽為代表,而冷光源包括以化學(xué)能、電能和生物能等激發(fā)的光源。一般冷光可包括熒光、磷光等。冷光源除了在日常的照明中 (LED) 廣泛使用外,也在生物成像和傳感等領(lǐng)域發(fā)揮著巨大的作用。2008年的諾貝爾化學(xué)獎授予了 “綠色熒光蛋白” 的研究,不久之后的2014年諾貝爾化學(xué)獎又被超分辨熒光顯微技術(shù)斬獲。這足見熒光技術(shù)在生物、化學(xué)等研究領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景。

從發(fā)射波長來講,光大致可以分為紫外光、可將光和紅外光。目前,在生物等領(lǐng)域應(yīng)用較多的是可見光和紅外光。有機類生色團由于其低毒性、可修飾性強以及合成簡單等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于各類相關(guān)研究中。目前,被廣泛接受和認可的光物理機制認為大π共軛體系是增加發(fā)射波長的必備條件,而雙鍵或三鍵則是最基本的發(fā)光基元。傳統(tǒng)的光物理機制在解釋大部分的共軛分子的發(fā)光時似乎十分完美。然而,一些天然大分子,如部分多糖化合物以及一些蛋白質(zhì),又如一些人工合成的聚合物:聚馬來酸酐和聚苯乙烯等,都不具備共軛體系的結(jié)構(gòu),但卻有較強的可見光發(fā)射。為了維持現(xiàn)有的光物理機制的正確性,大部分科學(xué)家認為這種可見光發(fā)射來自于高分子中的雜質(zhì)而非高分子自身。這種質(zhì)疑并非是毫無根據(jù)的。因為熒光光譜是一種非常靈敏的測試手段,哪怕只有萬分之一的雜質(zhì)也足以對最終的結(jié)果產(chǎn)生顯著的影響。與此同時,所有這些體系都無法證明其聚合物的純度。唐本忠院士將這一類生色團稱作“簇發(fā)光團” (clusteroluminogens),并且深信雜質(zhì)的存在不是主要的影響因素,其背后隱藏著一種新的發(fā)光機制。為了排除雜質(zhì)的干擾,該團隊利用有機合成的方法合成了多種寡肽。最終得到的寡肽化合物具有較強的可見光發(fā)射,證實了一種隱形的發(fā)光機制的存在。那么這種光物理機制是什么呢?

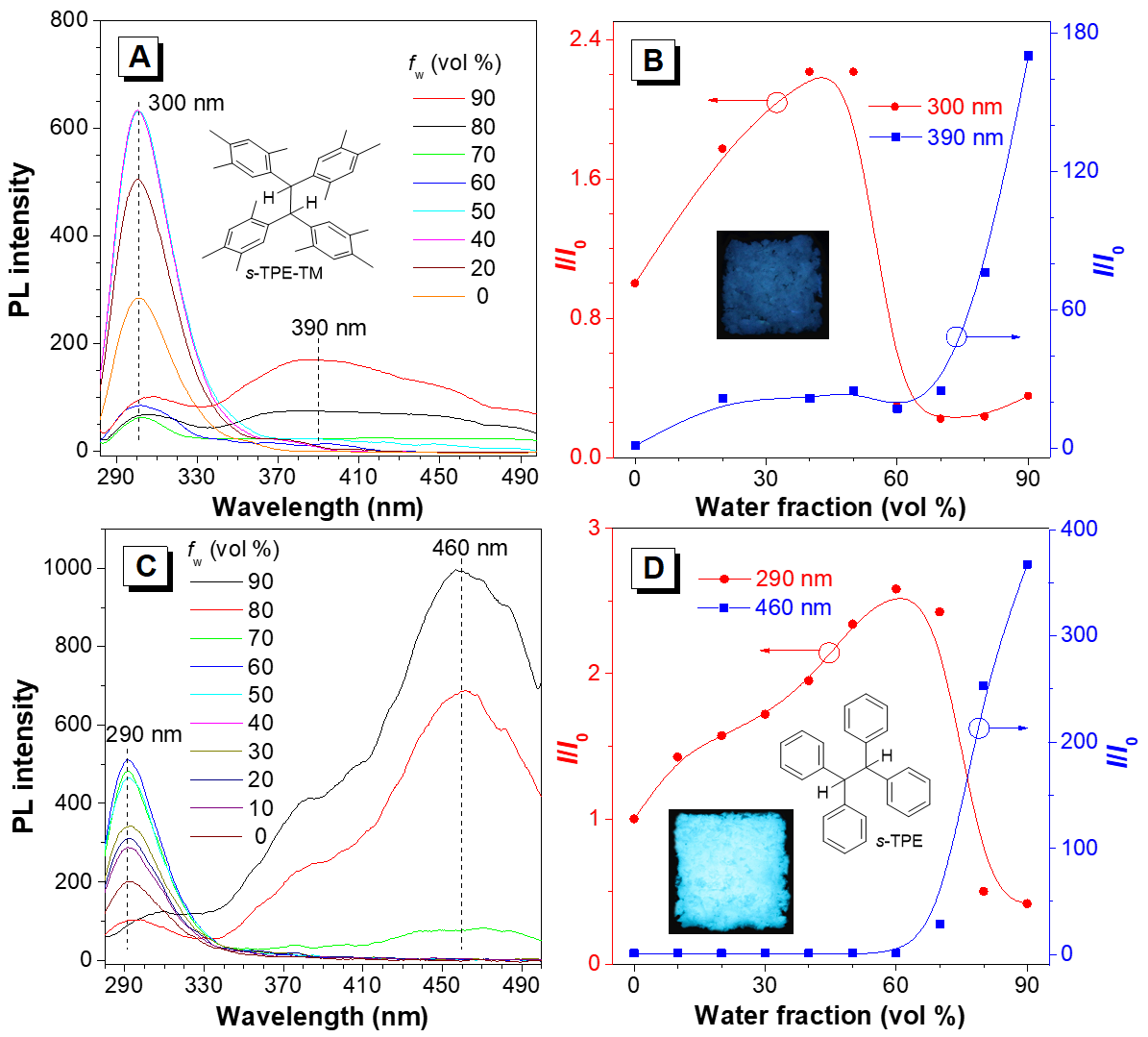

為了深入研究這一發(fā)光機制,該團隊設(shè)計合成了兩種四苯基乙烷的衍生物(如圖1所示)。這種類型的分子在純四氫呋喃溶液中只檢測到了苯環(huán)的發(fā)射峰,位于300納米附近。隨著不良溶劑水的加入,分子在混合溶劑中逐漸形成聚集體。在水含量為90%時,可以看到一個很強的長波發(fā)射峰,同時300納米附近的峰強度也會有所降低。在固態(tài)條件下,熒光量子產(chǎn)率可以達到70%,同時發(fā)射波長達到470納米。與此同時,在這一類分子中也觀察到了 “激發(fā)依賴性發(fā)射” 的效應(yīng)。即發(fā)射波長會隨著激發(fā)波長的改變而改變。紫外吸收譜圖顯示該類分子的最大吸收波長位于280納米附近,超過300納米后檢測不到任何的吸收峰。但是340納米的激發(fā)光仍可激發(fā)其聚集體并得到460納米的發(fā)射峰,并且表現(xiàn)出典型的聚集誘導(dǎo)發(fā)光效應(yīng)。從傳統(tǒng)的光物理機制來分析,該類化合物是非共軛的體系,苯環(huán)是其唯一的生色團。然而,聚集態(tài)時的長波長、高效率熒光發(fā)射卻無法用傳統(tǒng)理論解釋。而且,它們的光物理行為與之前報道的非共軛發(fā)光聚合物基本一致,所以該類化合物應(yīng)歸屬于 “簇發(fā)光團” 。

圖1. 兩種簇發(fā)光分子在不同聚集態(tài)下的光物理行為。

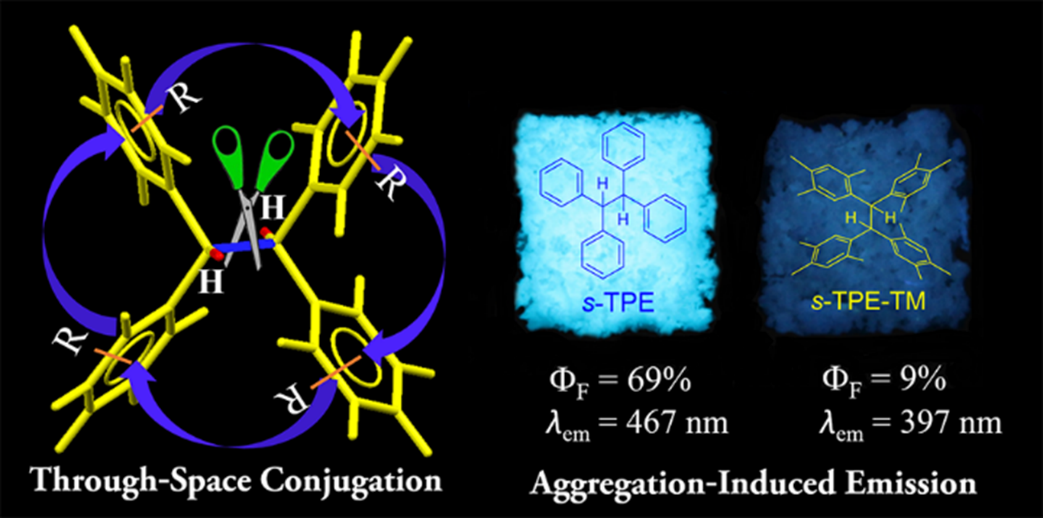

進一步的理論計算結(jié)果表明,在基態(tài)時四個苯環(huán)上的電子云是相互分割獨立的,理論計算的帶隙與苯環(huán)一致,與實驗上測得的吸收光譜吻合。在優(yōu)化激發(fā)態(tài)的構(gòu)型時發(fā)現(xiàn),同碳的兩個苯環(huán)會相互靠近并且趨于形成平行的結(jié)構(gòu)。最終的計算結(jié)果顯示,在激發(fā)態(tài)時,同碳的兩個苯環(huán)的電子云會發(fā)生苯環(huán)間的離域效應(yīng),同時分子的帶隙急劇減小,理論模擬的發(fā)射光譜和實驗值基本一致。結(jié)合理論計算和實驗結(jié)果,唐本忠院士提出:“空間共軛”效應(yīng)在簇發(fā)光現(xiàn)象中起著至關(guān)重要的作用(圖2)。

圖2. 空間共軛效應(yīng)和聚集誘導(dǎo)發(fā)光。

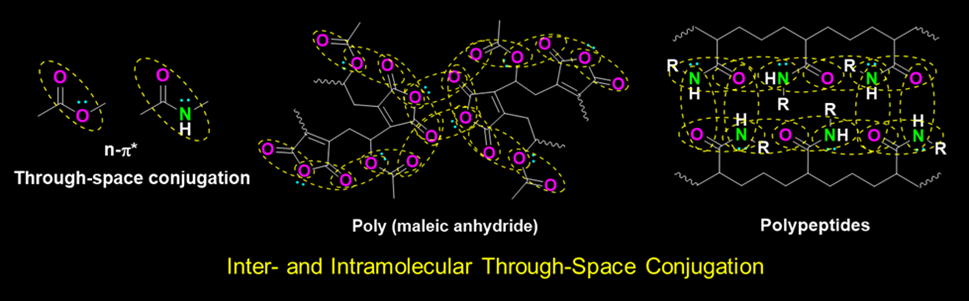

由此出發(fā),對于之前報道的聚馬來酸酐和多肽分子的可見光發(fā)射,空間共軛亦是其主要發(fā)光機制。不同之處在于,四苯基乙烷體系中的苯環(huán)基元在這些體系中被酯鍵或酰胺鍵所代替。酯鍵或酰胺鍵中的羰基π電子會和氧、氮雜原子中的n電子產(chǎn)生n-π*躍遷,進而發(fā)生電子離域效應(yīng)。當分子形成聚集體之后,疏水相互作用減小了分子內(nèi)或分子間的酯鍵或酰胺鍵間的距離,進而增強了空間共軛效應(yīng),增加了電子的空間離域(圖3)。電子離域效應(yīng)的增加降低了分子的帶隙,從而導(dǎo)致了發(fā)射波長的紅移。由此可以看出,空間共軛效應(yīng)是 “簇發(fā)光” 現(xiàn)象的主要光物理作用機制。唐本忠院士指出,從整個化學(xué)領(lǐng)域來看,空間共軛效應(yīng)并非一個全新的概念。在上世紀六七十年代,它就被提出并用于解釋一些空間相互作用和一些光物理現(xiàn)象,比如氫鍵相互作用和激子的耦合。而構(gòu)筑 “簇發(fā)光” 和空間共軛之間的橋梁是目前的一個主要研究方向。更深層次的理論支撐和更全面系統(tǒng)的應(yīng)用開發(fā)是 “簇發(fā)光” 未來的發(fā)展方向。其中兩個最有前景的發(fā)展方向,一個是替代傳統(tǒng)熒光探針,用在生物成像和傳感領(lǐng)域;另外一個就是刺激響應(yīng)性材料。

圖3. “簇發(fā)光團” 中分子間和分子內(nèi)空間共軛效應(yīng)。

香港科技大學(xué)博士生張浩可同學(xué)為本文第一作者,唐本忠院士為通訊聯(lián)系人。香港科技大學(xué)林榮業(yè)教授,鄭小燕博士,謝你博士,何自開博士,梁力政同學(xué)以及華南理工大學(xué)劉峻愷同學(xué)等亦對本文做出重要貢獻。該研究由國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973)以及香港AoE ,RGC等項目的資助。

- 中山大學(xué)顧林課題組 CEJ:在無需外加AIEgens的情況下,利用商業(yè)化聚酰胺固化劑的簇發(fā)光性質(zhì)實現(xiàn)環(huán)氧涂層自主損傷檢測 2024-09-26

- 福建師范大學(xué)林正歡教授團隊 AFM:多彩TADF型簇發(fā)光聚馬來酰亞胺 2024-04-16

- 寧波大學(xué)陳重一課題組 Biomacromolecules:手性調(diào)控聚氨基酸的簇發(fā)光 2024-03-04

- 華南理工楊仁黨教授/王陽助理研究員團隊 CEJ:表面化學(xué)工程結(jié)合濃度依賴發(fā)射成功激發(fā)氮摻雜木質(zhì)素基碳點的多色熒光發(fā)射 2024-09-04

- 汕頭大學(xué)張和鳳教授團隊 Macromolecules:通過構(gòu)建D-A型簇實現(xiàn)馬來酰亞胺類非共軛聚合物的紅色熒光發(fā)射 2024-04-15

- 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)王曉琳課題組《Mater. Horiz.》:高效自愈合和高回彈的熒光雙網(wǎng)絡(luò)離子液體凝膠用于人體運動監(jiān)測 2023-01-13