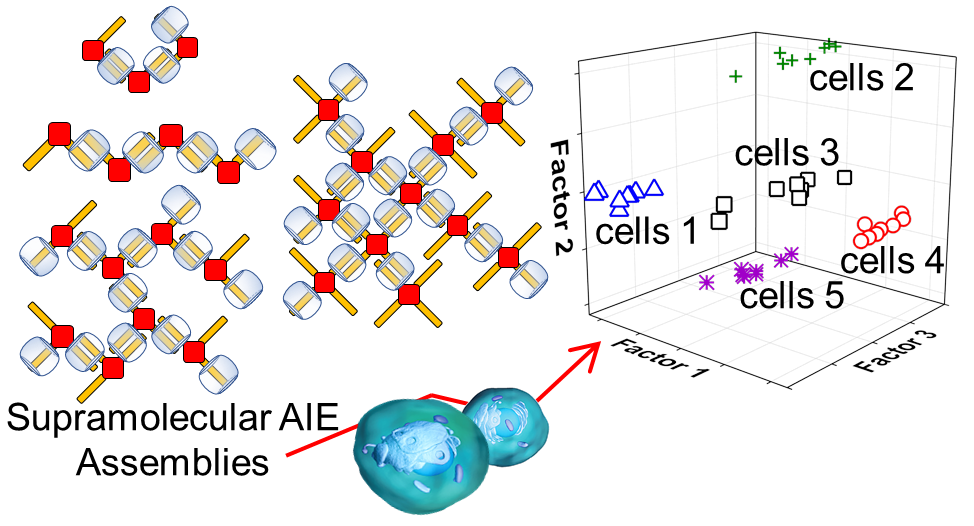

在全球范圍內,實驗室細胞污染,細胞和細胞培養物被錯誤標識,導致部分重要研究成果成為科學烏龍。盡管一線科研工作者們嚴謹工作,竭盡所能地從源頭上避免 “張冠李戴”,但是沒有火眼金睛的肉體凡胎們終是無法快速、高效地區分“李鬼”和“李逵”。因此,為保證科研成果的準確、客觀,十分必要設計并開發新型材料體系,以提供創新性解決方案,實現細胞系種類準確鑒別和細胞污染狀況快速追蹤。唐本忠院士團隊通過具有聚集誘導發光性質(AIE)的四苯乙烯衍生物與葫蘆[8]脲(CB[8])進行主客體復合,設計并構建了3種AIE/CB[8]超分子熒光聚集體;基于AIE材料的熒光“點亮”模式,結合大數據分析思路和統計學方法,AIE/CB[8]在細胞水平上實現了高效地細胞系鑒別,細胞污染追蹤和腫瘤細胞侵染評估。

本工作中,基于AIE材料公認的分子內運動受限(RIM)發光機理,AIE分子運動在形成超分子復合物后可被進一步限制,AIE/CB[8]從而獲得了更強的熒光發射強度和更高的熒光量子產率;3種超分子復合物在溶液狀態下呈現出規則的納米聚集狀態,并具有不同的尺寸和形貌。細胞實驗證實,不同的AIE/CB[8]超分子聚集體在結合細胞后,該形貌學差異會產生特異性的細胞作用行為,同時伴隨特征熒光信號的生成。換言之,不同細胞對不同AIE超分子熒光聚集體的微觀親和能力差異,可被快速轉換為宏觀的熒光信號差異。結合通用線性判別分析(LDA)方法,將收集到的熒光“點亮”信號進行統計學分析,即可得到已知樣本群的唯一指紋圖譜,并用于后續未知樣品的比照。值得一提的是,該方法不僅可以用于單一細胞系的定性鑒別,在細胞污染模型和腫瘤細胞侵染模型中,AIE/CB[8]也實現了穩定的半定量分析結果輸出。該識別系統易于學習和操作,無需額外的細胞破碎,離心和洗滌等步驟,全部操作可在20分鐘內完成。因此, 該體系有望被同時應用于細胞污染評估和腫瘤細胞侵染過程追蹤。作為AIE材料在自組裝體系中的又一應用實例,相信基于AIE分子的超分子生物醫藥材料是一類理想的新型納米材料形式,在跨學科研究中具有重要的探索價值,在臨床醫藥領域具有廣泛的應用前景。

以上最新研究成果發表在ACS Nano 上。論文的第一作者為香港科技大學白昊天博士,通訊作者為香港科技大學唐本忠院士,該工作得了劉志洋老師(現東南大學)和周成成老師(現揚州大學)的支持和幫助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.0c03404