將空氣中的水蒸氣(水汽)轉化為純凈液態水或電能等技術,在環境、能源、可穿戴設備等領域顯示了巨大應用潛力,引起了廣泛關注。然而,傳統的水汽響應型智能材料種類有限,其較差的結構有序性影響其能量轉化效率以及響應/驅動機制研究。因此,開發具有明晰有序結構的新型水汽響應型智能材料具有重要意義。

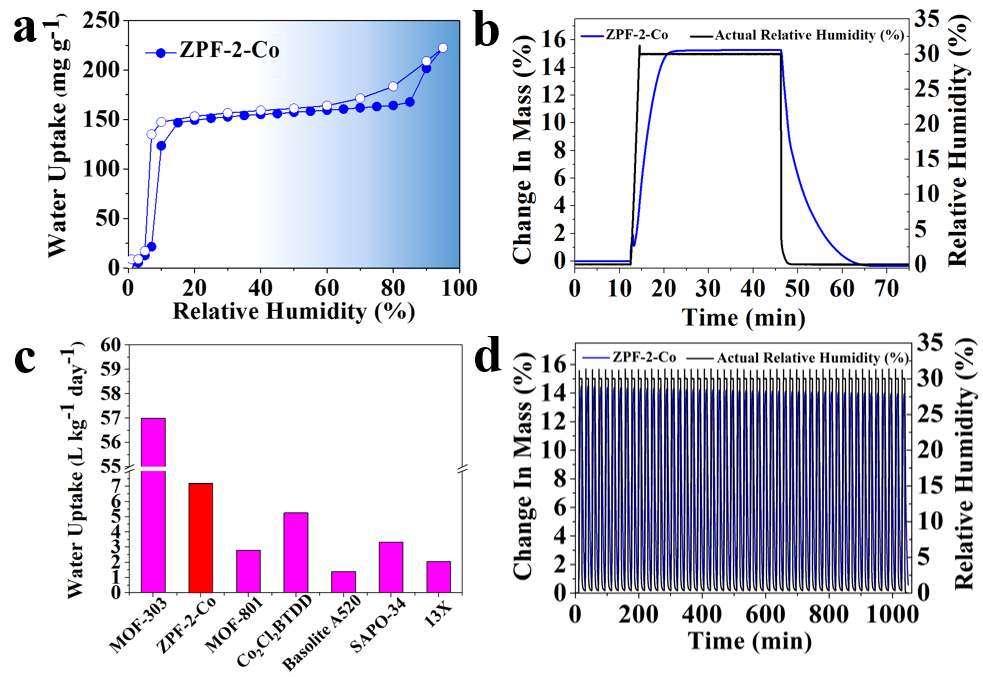

日前,南開大學化學學院張振杰課題組開發了一種柔性多孔框架材料(ZPF-2-Co),其在較低濕度下可進行水汽的快速吸脫附,可用于干燥環境中的水收集,其性能僅低于目前的最好材料(圖1)。此外,該材料在吸脫附水蒸氣的過程中,伴隨著晶體體積的可逆膨脹與收縮,將其與高分子共混復合制備的柔性自支撐膜,在濕度梯度改變時可進行可逆的彎曲機械響應,最終可實現空氣發電(圖2)。相關工作 “Fabrication of Moisture-Responsive Crystalline Smart Materials for Water Harvesting and Electricity Transduction”發表在《JACS》。

圖1 ZPF-2-Co的水蒸氣吸附性能研究

圖2 基于水汽響應型框架材料構建能量轉化新途徑(化學勢能→機械能→電能)

晶態材料多以粉末微晶狀態存在,晶體的脆性以及較差的力學性能使其無法將足夠的能量轉化為有用功,難以實現宏觀智能體系的加工制備,制約了其在智能驅動領域的應用。針對上述挑戰,基于仿生原理,作者利用前期提出的“晶態人工肌肉”新概念,引入高分子與晶態元件進行組裝以結合二者優良特性。將ZPF-2-Co與PVA等親水性高分子進行共混復合,構筑了一種柔性的、自支撐的智能驅動膜。通過調控晶體尺寸(納米?微米)可實現晶體在高分子基質中的梯度有序分布,從而有效提升體系的驅動性能。復合膜表現出隨濕度變化的可逆的彎曲運動行為。作者進一步將其與壓電材料(PVDF)復合,可實現機械能到電能的轉化(圖3)。該能量轉化器執行10個循環而不會出現明顯的能量衰減。

圖3 ZPF-2-Co構筑的能量轉化器運行示意和產電性能

本論文的第一作者為南開大學化學學院博士生楊銘方,通訊作者是南開大學化學學院張振杰研究員。該工作得到了國家自然科學基金和111工程的支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.1c01831

- 暫無相關新聞