研究背景

冰川融化、海平面上升、極端氣候、海水酸化、颶風海嘯……近100多年來,不斷積累的溫室效應極大危害自然生態系統平衡,威脅人類的生存和健康。同時由于空間供能和制冷系統的需求提高,產生大量能源消耗,加重全球變暖和極端天氣,對人類生產經濟造成嚴重威脅。在這樣的負反饋下,氣候變暖和高溫天氣作為全人類共同面臨的難題,對可持續發展構成巨大挑戰。為應對氣候變化,今年兩會“碳達峰”、“碳中和”被首次寫入政府工作報告,我國提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”等莊嚴的目標承諾;“十四五”規劃也將加快推動綠色低碳發展列入其中,彰顯大國擔當。

人們在生產和作業時不可避免地需要暴露在高溫暴曬的室外環境,實現零能耗的戶外防護成為人們迫切的需求。如何高效率、低能耗地避免此類熱應激對人體造成的傷害?為響應國家號召,主動順應全球綠色低碳發展潮流,并同時解決戶外極端高溫問題,“個人熱管理”作為一種面向人體個性化需求、實現人體局部環境加熱或冷卻的技術,可以避免將多余的電力浪費在加熱或冷卻整個建筑物上,具有更高的能源效率,逐漸成為綠色環保、高科技、個性化的方案。紡織業是一個龐大的產業鏈,目前中國的紡織工業已經形成全球體量最大、最完備的產業體系。整個紡織上下游產業鏈橫跨三個國民經濟類別,各板塊自成體系獨立研發,體量均為萬億級別以上。但由于缺乏源頭新技術的創新,產業附加值低,我國的紡織工業大而不強。習近平總書記強調,要“打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰”,要求我們從源頭創新突破,推動纖維新材料向功能化、智能化、綠色化發展,推進產業基礎高級化,構筑產業體系新支柱。柔性可穿戴織物技術是先進制造業與新興產業結合的重要突破口,是具有戰略價值的“卡脖子”技術,對推動產業升級具有重要意義。基于智能可穿戴的無源降溫技術,可在陽光直射的戶外高溫環境下,對人體進行有效防護并滿足熱舒適需求。

技術原理

人體熱量從皮下組織傳導到皮膚,再通過衣物向周圍環境散發熱量,從而維持動態熱平衡和相對穩定的體溫。因此,通過衣物進行個人熱管理是維持人體個性化熱舒適需求的有效方法。但在極端條件下,傳統衣物由于沒有考慮占主導地位的熱輻射作用,導致熱調節能力差,且仍不能擺脫耗能、笨重等固有缺陷,因此近年來基于輻射熱調節的織物吸引了越來越多學術界和產業界的關注。由于人體紅外輻射范圍(7-14 μm)與大氣透明窗口(8-13 μm)重疊,人體的熱輻射可以直接通過大氣透明窗口向溫度低至3K的外太空進行輻射制冷,從而實現零能耗的降溫。所以利用人體所穿戴織物進行輻射制冷可顯著提高人體熱舒適且不需要任何外部能量輸入,是傳統耗能熱管理技術極具潛力的替代及補充方案。

近年來,基于輻射制冷原理,利用織物內部波長/亞波長尺度的微結構來實現對太陽輻射波段和紅外波段的光譜調控織物,在個人熱管理領域逐漸受到重視。不過,目前的織物結構,其光譜調控主要集中在8-13 μm,這雖然能滿足熱學調控功能上的基本要求,對太陽輻射波段貧瘠的調控能力讓這類織物在戶外陽光直射的炎熱環境下難以實現有效的熱調控。對太陽輻射波段的高效調控,需要在織物內部引入如空氣孔、介質顆粒、聚合物納米纖維等隨機納米結構,以提供強烈的米氏散射。但低的散射效率和強紫外吸收等因素,使得這些方案在實現強的力學性能或是高反射效率上面臨挑戰。而分級結構設計可以拓寬隨機結構的光譜響應范圍,通過進一步將這些分級結構在宏觀的空間尺度上進行排布,即形態上的分級,則可以有效避免不同波段光譜的串擾,優化光譜響應的效率。

基于輻射制冷的原理和形態分級的設計理念,華中科技大學陶光明團隊和浙江大學馬耀光團隊聚焦人民生活需求,顛覆傳統制冷理念,基于與人們日常生活最密切不可分割的服裝,研發了在陽光直射的室外環境下可無源使用的隨身“空調”——無源制冷光學超材料織物(Metafabric),以實現高效的戶外個人熱管理,可為所有人降溫。

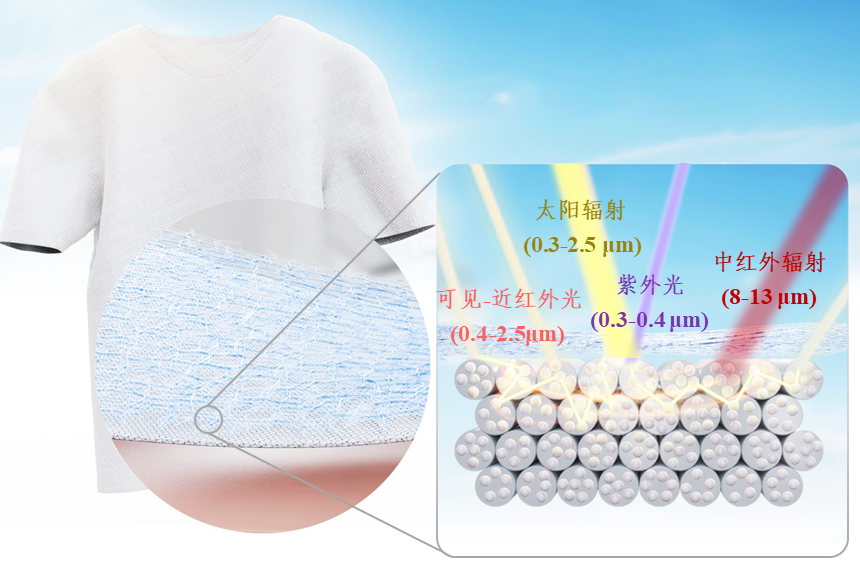

無源制冷光學超材料織物具有分級形態結構,根據織物空間結構、纖維結構、以及纖維內部納米結構,在不同的空間、不同的尺度上進行分級,形成了一種宏觀有序,微觀隨機的形態學分級體系(Hierarchical-morphology system),如圖1所示。根據該結構設計,0.3-25 μm的光譜大體被分解為三個波段,交由超材料織物中的不同級次響應,最終實現紫外、可見-近紅外及中紅外波段的寬光譜精準調控。

圖1用于日間輻射冷卻的超材料織物示意圖

研究團隊將光電超材料技術與批量纖維制備技術相結合,選用綠色環保、生物可降解的聚乳酸(PLA)為纖維原料,引入特定波段光學新特性,獲得了均勻連續的超材料纖維(圖2 a),纖維強度足以利用縫紉機在商用面料上進行任意文字和形狀的繡花。在此基礎上,進一步利用紡紗織造和層壓技術,得到在太陽光波段(0.3-2.5 μm)具有92.4%反射率、在中紅外波段(8-13 μm)具有94.5%發射率的超材料織物(圖2 b)。

圖2 超材料織物的表征:(a) 超材料纖維照片; (b) 超材料織物照片

革新的織物技術通過分級形態設計,是材料-光學-紡織技術的跨領域多學科協同創新。經嚴格的測試,在無源輸入條件下,超材料織物可實現全天低于環境溫度2-10℃的良好制冷效果(圖3)。借助大氣透明窗口(8-13 μm)增強熱量與外部寒冷空間的熱交換,并對整個太陽輻射波段(0.3-2.5 μm)實現高效的阻擋。

圖3 超材料織物的降溫性能測試:(a) 測試裝置示意圖和樣品照片,比例尺5 cm; (b) 超材料織物24小時連續制冷性能測試曲線圖(廣州,2020年12月5-6日)

綠色環保、柔軟親膚、舒適透氣的超材料織物不僅具有良好的日夜輻射制冷能力,且在正午時間段的模擬人體測試中(廣州,2020年11月28日),超材料織物所覆蓋的模擬皮膚相較于棉、氨綸、雪紡、麻這一系列同色商業面料可低5-7 °C(圖4)。同時,研究團隊對比了北面、狼爪、哥倫比亞、駱駝、蕉下多個國內外知名品牌的防曬衣(廣州,2020年11月30日),超材料織物可低3-7℃(圖5)。在模擬汽車測試中(廣州,2020年12月7日),覆蓋超材料織物的模擬汽車內部溫度相較于覆蓋市售車罩的汽車溫差超過27 °C(圖6),相較于空白汽車溫差高達30 °C,展現卓越的降溫性能。

圖4 超材料織物與商用織物降溫性能對比測試:(a) 測試裝置示意圖和樣品照片,比例尺10 cm; (b) 超材料織物制冷性能對比測試曲線圖(廣州,2020年11月28日)

圖5 超材料織物與不同品牌防曬衣性能對比測試:(a) 測試裝置示意圖和樣品照片,比例尺10 cm; (b) 超材料織物制冷性能對比測試曲線圖(廣州,2020年11月30日)

圖6 超材料織物與商用市售車罩降溫性能對比測試:(a) 模擬汽車實物及紅外照片; (b) 制冷性能對比測試曲線圖(廣州,2020年12月7日)

與此同時,研究團隊制作一半棉、一半超材料織物的自制背心進行實際人體皮膚測試,相較于商用白色棉織物,其最高降溫可超過4 °C(廣州,2020年12月7日)。后續研究團隊與2020年12月13日在西雙版納再次進行測試(圖7 a),并用紅外相機記錄全程的溫度變化情況,測試結束后脫下背心,志愿者前胸左右兩邊呈現明顯溫差(圖7 b)。此外,研究團隊在考慮人體汗液蒸發的情況下,進行超材料織物與棉的降溫測試(天津,2021年5月5日),整個過程中保持連續的水分蒸發,超材料織物下的模擬皮膚相較于棉可低~4 ℃。超材料織物在陽光直射的室外環境下展現了顯著降溫效果,如同無源輕便地隨身空調,給使用者極大的涼爽舒適感。

圖7 陽光暴曬下超材料織物的實用性能表征。 (a) 超材料織物人體降溫測試照片; (b) 超材料織物人體降溫測試紅外圖

獨一無二多級結構設計是研究團隊在物理上的長久心血,這項技術對多尺度的光學層級結構進行優化,有效調諧超材料織物在太陽光譜上精準的光學響應,并將黑體輻射達到極限,展現了相較于以往工作更優異的功能。同時,對隨機結構超材料的再創造并沒有提高制備難度及設備成本,可以與整個成熟紡織行業相兼容。且具備零能耗、低成本、可產業化批量生產等特征,適合大規模推廣制備和產業化應用。

重大意義

“堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,不斷向科學技術廣度和深度進軍。”此技術對于熱量失衡的地球而言具有重大意義,不僅可無源地滿足人們對于戶外場景的需求,還可以大規模量產,在生活和工作中無障礙地推廣使用,在不同國家與地區為不同膚色的人提供服務。同時,超材料織物的主要材料是環境友好且生物可降解的,這意味著即使在年產百萬噸的情況下,也不會對環境造成負擔。

成本方面,一件成衣的制造成本價往往僅為商品售價的十分之一,研究團隊將新材料引入纖維內部,纖維成本僅增加10%左右,這意味著一件超材料織物成衣相較于普通成衣的成本增加僅在1%左右,在這種極小的成本差異下卻能帶來優異的降溫性能,可造福每個有防護降溫需求的人。超材料織物具有面料所擁有的一切特點,觸感柔軟親膚,舒適透氣。纖維或織物形態可通過刺繡、裁剪和縫紉融入到我們日常生活的相關商業產品中,普適性強;并且在實際使用時能適應任意物體表面,比如防曬服、帳篷、汽車罩、傘或保護任何暴露在天空下、受到陽光傷害的人和物體。超材料織物的主要目標人群包括運動員、警察、清潔工、快遞員和醫護工作者們。

如今,為應對COVID-19,全世界大量醫護工作者穿戴悶熱的口罩與防護服,為人們進行病毒檢測和疫苗注射,白衣天使們為抗擊疫情強忍不適。目前,研發團隊已將超材料織物初步應用于口罩和防護服,與傳統醫用防護材料相比,防護用降溫紡織品材料成功實現了戶外的有效降溫,進一步研發后有望在保持防護服防護的基礎上讓醫護工作者具有更好的熱舒適。零能耗光學超材料制冷織物從紡織業出發,服務各行各業。

研發過程

整個項目起源于三年前,一位投資人來到陶光明教授辦公室,希望陶教授研發可以耐洗滌的防曬衣。起初陶教授認為防曬衣的研發并不屬于基礎研究的工作范疇,因此多次婉拒。在該投資人多次來訪交流后,陶教授開始思考如何在關系到國計民生的國民經濟支柱產業之一紡織業方面做一些科技創新的工作。之后在國家相關科技項目的支持下開始了熱管理織物項目的探索研究,后進一步與浙江大學的馬耀光教授開展合作,攜手合作一起思考社會需求背后的科技創新需求:作為光學科學家,我們是否能夠通過光的引導和操縱完成對微環境的熱調控,從而實現高效熱管理,賦予防曬衣全新的功能。

圖8 陶光明教授(左)和馬耀光教授(右)照片

在2019年12月,中國紡織科學研究院成立了智能織物工作室,并邀請陶光明教授擔任工作室主任。2020年年初,一場新冠肺炎疫情突如其來,席卷華夏大地。在黨中央的領導下,全國人民萬眾一心全面打響了一場防控疫情的全民戰“疫”。除了抗疫一線,絕大多數的科研工作和學術活動基本停滯,尤其是華中科技大學的所在地武漢市,更是在全國的幫助下與疫魔的膠著對壘,艱苦鏖戰。在這樣的背景下,為繼續推動學術研究工作,在2020年5月18日陶光明教授安排當時的研究生一年級學生曾少寧等前往中國紡織科學研究院武清分院投入技術的攻關研發中。浙江大學馬耀光教授團隊提出一種全新的隨機結構超材料的的分級結構思路,當時的浙江大學一年級博士生片思杰,對數以百計的材料進行了測量表征,并通過大量數據仿真對選材進行驗證。多單位的聯合研究團隊從輻射制冷原理和服用聚合物材料特性研究出發,對紡絲、紡紗、織造整個工藝流程進行探索和調控,以匹配纖維力學性能和織物服用性能的要求。在紡絲工藝上,如何從材料選擇入手、調整參數以兼顧纖維內部復合結構設計和其力學性能,是遇到的一大難點,小型化的工業設備不像實驗室設備可以任意定制改裝,且并非只需要一小部分的實用樣品就可以滿足需求,而是要在批量連續制備的前提下,完成工藝的調控。在紡紗織造工藝上,需要滿足超材料纖維的個性化參數,以實現穩定的、高可穿戴性能的織造,這個過程研究團隊借助紡織廠的設備,同時向多位資深的職工討教經驗,逐點擊破困難。

在跨多學科的交叉協同創新下,團隊最終實現了從“一顆聚合物顆粒”到“一卷超材料面料”的長鏈條征程。在2020年11月中旬,以曾少寧同學和片思杰同學為代表的團隊成員們已經完成了對超材料織物原理和實驗的探索工作,并搭建科學嚴謹的降溫測試裝置,在天津和武漢等地分別進行初步測試。由于當時北方的溫度和太陽輻照度已經不足以展現超材料織物的優異性能,團隊將陣地轉移到廣州,后續又追著陽光去往美麗的西雙版納,同時驗證了超材料織物在各個地域都保持優異的降溫性能。正式研發和測試過程歷時1年左右,團隊成員帶著超材料織物游遍了中國的大江南北,在武漢、杭州、溫州、蘇州、無錫、天津、青島、濰坊、廣州、西雙版納等地進行實驗和測試,集各方的支持與力量,最終完成這個獨具創新的工作。除了論文中所公開的測試結果,團隊還進行了近三十款知名品牌的防曬衣和涼感服的對比測試,同時對降溫口罩的初步樣品也進行對比測試,相比之下超材料織物具有優異的性能,可以在多種場景中廣泛應用。

在2021年5月,在山東青島舉辦的首屆高等學校科技創新大會上,零能耗光學超材料制冷織物項目受邀參加高校科技創新成果展(華中科技大學僅兩項),為建黨100周年獻禮(圖9)。

圖 9 零能耗光學超材料制冷織物項目受邀參加高校科技創新成果展。陶光明教授(右)和學生曾少寧(左)照片

整個項目從最初的研發啟動到有望推廣到實際應用中歷時三年。項目前后得到了浙江大學楊青教授、武漢紡織大學夏治剛教授、青島大學田明偉教授、華中科技大學陳敏教授、楊旅云教授、周軍教授、周華民教授、中國紡織科學研究院、山東賽動新能源科技有限公司等研發團隊的指導與幫助。從項目開始至今,受到了產業界和各大投資人的廣泛認可,吸引包括化纖制造、紡紗紡織、時尚服裝、醫療健康、智能可穿戴等眾多不同方向的行業巨頭,并且已經與國內外多家主流企業開始對接交流合作。

圖10 部分實驗平臺:(a) 化學纖維制造設備照片;(b) 紡紗織造設備照片。

在整個探索過程中,團隊遇到過各類大大小小、不計其數的困難與挫折。突如其來的疫情也使得團隊措手不及,研究進度被打斷,工作推動產生巨大影響。但這段時間,也使得每天忙于實驗工作的學生們有了靜下心思考和沉淀的機會。學生們在家里整理實驗數據,深入閱讀文獻、布局專利、撰寫項目材料,提升自己,也是抗疫期間全國人民齊心協力的一種體現。學科交叉融合已成為當前科學技術發展的重大特征,從本項目的研究過程中,我們也深刻的體會到輻射制冷不僅僅是一個純粹的物理概念,它可以成為一種技術或產品,賦予于每一個人。

為更好地服務于產業,滿足人民生活需求,團隊也已經通過編織等方式豐富超材料織物的色彩和圖案。事實上,在工藝上很容易地可以實現對纖維或織物的任意染色,但從物理原理層面,物體顏色過深會導致吸收增強,因此當人們對于降溫具有高需求時,希望盡量避開對陽光的吸收以減小能量輸入,所以該領域的大多工作所涉及材料都是淺色偏白的。當然,除了成熟紡織業的染整方法,還可以通過設計結構色在豐富顏色的同時避免增加吸收。此外,當面向實際應用時,人體并不是所有部分都被強太陽光直射,因此在非直射區域(無需防護降溫部分),可以通過美學設計、紡紗編織等方法在保證有效制冷的情況下,豐富顏色和圖案。超材料織物的制冷性能已經接近極限,在物理層面的更進一步或許需要考慮新物理規律、新的結構、新材料和新的設計。百尺竿頭,團隊下一步的工作將竭盡所能投入到與COVID-19戰斗的戰線中,致力于醫護工作者的防護,同時努力與制造業合作,完成量產的重大任務,利用科技創新賦能產業升級,打造具有超高產業附加值特征的戰略性新型產業。

團隊介紹

華中科技大學陶光明教授帶領的先進功能纖維研究中心(Center for Advanced Functional Fibers, CAFF)致力于多材料特種光纖、面向腔內精準微創手術的柔性纖維醫療機器人以及康養全場景的智能織物技術等跨學科研究工作。CAFF團隊堅持“四個面向”,旨在將具有不同的電、光、熱和機械性能的材料集成到具有復雜結構和多種功能的單個纖維中,為在多個領域中的擴展應用提供新的機會,使纖維在未來更加無縫地融入日常生活。課題組目前已形成一支包含博士生、碩士生、本科生、技術工程師、專職科研秘書等在內的完整科研梯隊,已搭建具有國際一流水準的智能纖維制造科研平臺。陶教授在加入華中科技大學后,帶領的科研團隊在相關領域發表了一系列的工作:制備了一種輕質防水、柔軟舒適、彩色的智能織物[ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 19015-19022 (2020)],可對皮膚實現零能耗的保暖和智能溫度調控。可在滿足人體熱舒適性需求的同時減少能源消耗,進一步推動經濟環保的可穿戴技術和舒適節能的織物產業發展。陶教授與華中科技大學陳敏教授團隊合作,構建了一個全面、可持續的健康監測生態系統[IEEE Network 34, 156-163 (2020)],創造出無感知、柔性化、適應性強新一代智能傳感材料,為用戶提供高體驗度的認知功能服務。并提出了一種新型的基于人工智能的第一視角機器人體系結構[ACM Transactions on Internet Technology, to appear (2021)],通過構建情緒矯正的學習評價模型采用強化學習算法實現了可穿戴機器人輔助的面向自閉癥兒童的環境感知和表達增強機制。同時研發了可穿戴情感機器人Fitbot [IEEE Access, 6, 64766-64776 (2018)],在滿足時尚要求的基礎上能在精神層面有效改善人類健康。針對負能量信息對人們精神健康的危害問題,設計了一個負向信息的度量系統用于監測用戶在海量信息影響下的心理健康狀況[ACM Transactions on Internet Technology, to appear (2021)]。通過利用可穿戴設備其中包括腦可穿戴、可穿戴衣物、智能配件等智能傳感實現對精神狀態的認知,為解決心理健康問題提供有效的參考。此外,陶教授與青島大學田明偉教授團隊合作,在柔性致動器方面提出了一種基于電信號-可視化信號雙通道耦合信號反饋的自感應功能集成方案[Nano Energy 76, 104926 (2020)]。在應力感知電子織物方面,構筑了“電阻式/電容式一體化”全紡織基拉力/壓力雙感傳感織物,系統地研究了多尺度雙感知陣列結構紡織品的傳感響應規律,實現了競技運動員動作與受力的同步監測[Nano Energy 85, 105941 (2021)]。(課題組網站:http://gtaolab.com/;課題組公眾號:GTaoLab)

浙江大學馬耀光教授帶領的納米光學團隊(NanoOptics@ZJU)主要研究方向為介觀尺度光與物質相互作用,以及微/納米技術在光電系統中的應用。包括超構材料與超構表面器件、微納光器件、非線性光學器件等方面。研究方向跨越了多學科的界限,涵蓋了低維光子結構的基礎科學探索、工程設計、制造和表征并積極追求科研成果在日常生活中的應用方向。近年來在包括Science, Adv. Opt. Photon.等國際重要學術期刊上發表40余篇高影響力學術論文。馬教授的科研工作曾被Nature, Science, Nature Photonics等多個學術期刊與福布斯(The Forbes)、經濟學人(Economists)、科學美國人(Scientific American)等百余家專業新聞媒體報道,其中,馬教授2017年在科羅拉多大學工作時發表的輻射制冷薄膜論文是世界上最早實現可批量制備的日間輻射制冷材料之一。該項工作入選英國物理協會(IOP)旗下 Physics World 雜志評選“Breakthrough of the Year 2017”。馬耀光團隊的工作還包括可調諧半導體納米線激光器(ACS Nano, 13 (9), 9965-9972 (2019);Advanced Optical Materials, 7, 1900275 (2019))、半導體納米線生物探針(ACS Photonics 3, 1762–1767 (2016))、二維材料器件及物理(ACS Nano 8, 2584-2589 (2014), Scientific Reports 5, 8440 (2015))、超分辨顯微術(Laser & Photonics Reviews 1900011. (2020). )等。個人主頁(https://person.zju.edu.cn/myg)

項目負責人

陶光明,華中科技大學武漢光電國家研究中心和材料科學與工程學院雙聘教授、博士生導師、華中學者特聘崗教授、人機智能交互聯合實驗室主任。陶教授致力于研究多材料特種光纖、面向腔內精準微創手術的柔性纖維醫療機器人以及康養全場景的智能織物技術等跨學科研究工作,先后在Science (1), Nature (2), Proc. Natl. Acad. Sci. (2)等國際學術雜志發表論文60余篇,擁有已授權國際/國內發明專利近20項、申請國家發明專利近60項(其中專利許可轉讓9項)。陶教授為國家自然科學基金委面上項目、之江實驗室重大科研項目和陳嘉庚青年科學獎等科技項目擔任評審專家、任中國材料研究學會纖維材料改性與復合技術分會理事會副主任、中國紡織科學研究院智能織物工作室主任、中國光學學會紅外與光電器件專業委員會委員、中國紅外醫學產業技術創新戰略聯盟獨立委員、湖北省硅酸鹽學會理事、激光與光電子學進展期刊編委、Advanced Fiber Materials期刊副主編等。

馬耀光,浙江大學百人計劃研究員、博士生導師。光電學院光電工程所書記、副所長。研究方向為介觀尺度光與物質相互作用,以及微/納米技術在光電系統中的應用。包括超構材料與超構表面器件、微納光器件、非線性光學器件等方面。近年來在包括Science(2), Adv. Opt. Photon.國際重要學術期刊上發表40余篇高影響力學術論文,多篇為ESI高被引論文;擁有已授權國際/國內發明專利十余項。馬教授為國家自然科學基金委面上項目、浙江省自然科學基金、之江實驗室科研項目等科技項目擔任評審專家。馬教授曾獲得2018年獲得中國儀器儀表協會金國藩青年學子獎。2020年起擔任《中國科學:技術科學》青年編委。

原文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/early/2021/07/07/science.abi5484#BIBL

下載:原文