自2000年諾貝爾化學獎被授予導電聚合物發現以來,有機半導體光電材料在有機發光二極管(OLEDs)、有機光伏(OPVs)、有機場效應晶體管(OFETs)、有機光探測器(OPDs)等領域展示出巨大的應用前景,其中OLED已經實現了產業化應用,而其他技術的應用研究還任重道遠。

關于有機半導體材料和器件的基礎理論較為豐富,然而基于新原理開發新穎的有機光電材料依然是當前該領域的重點和熱點。在過去20多年的研究中,研究者對有機半導體的激發態和光物理過程展開了大量的研究和探索,而對其電子基態的探究相對較少。在有機半導體中,“窄帶隙有機半導體”在OPV、OFETs和OPDs等領域扮演著重要角色,而經典的“給體-受體”結構(D-A)設計是實現窄帶隙有機半導體的最為重要和有效的途徑。它們具有優異的穩定性,今年來被廣泛應用于有機光電、熒光生物成像、熱電及光熱轉換等領域。

經系統的文獻調研,研究者在20多年前發現這類化化合物具有電子順磁共振(ESR)信號,然而關于其來源眾說紛紜,普遍認為其ESR信號源于其中的金屬雜質、缺陷、水/氧/光摻雜態或光致極化子等。在此基礎上,研究者將這類經典的D-A有機半導體材料的電子基態默認為“閉殼-單線態基態”(S0)。

圖1 (a)基于Chichibabin類的典型“開殼-雙自由基”及相關研究,(b)李遠課題組于2017年提出并報道的窄帶隙“給體-受體”型設計的“開殼-單線態”基態,(c)“給體-受體”型“開殼-自由基”分子

針對以上這個關系到分子的本征電子基態結構的基礎科學問題,他們調研了大量文獻發現,在過去的110多年中,研究人員在Chichibabin等眾多類似體系中報道了其“開殼-單線態基態”。受此啟發,該小組對傳統的D-A有機半導體材料的“閉殼-單線態基態”提出了質疑,并展開了為期6年的深入研究。

區別于114年前報道的“Chichibabin自由基”及其類似雙自由基體系(圖1a,“醌式”共振轉變為“雙自由基”),我們課題組于2017年報道了窄帶隙“給體-受體”型有機半導體普遍存在本征“開殼-雙自由基”基態(圖1b,J. Phys. Chem. C, 2017, 121, 8579-8588,“芳香式”共振轉變為“雙自由基”),并提出了圖1b中的“醌式-自由基”假設,揭示了其雙自由基特征指數與分子的帶隙、能級之間的關系。

在以上工作基礎上,課題組歷時四年設計和合成了近百個經典的窄帶隙“給體-受體”型有機半導體分子(圖2),此文選取以吡咯并吡咯二酮(DPP),萘二并噻二唑(NT),苯并噻二唑(BT)和苯并雙噻二唑(BBT)等多種結構為吸電子單元構建了一系列共軛有機小分子。通過調節給體、受體單元的給電性和吸電性強弱、以及共軛結構的平面性,實現了分子帶隙的連續調控,并系統展開了對其“分子結構-電子基態演變-物化性質”關系的研究。

圖2 基于DPP和NT的分子結構和在薄膜下的“紫外-可見光-近紅外”吸收光譜圖

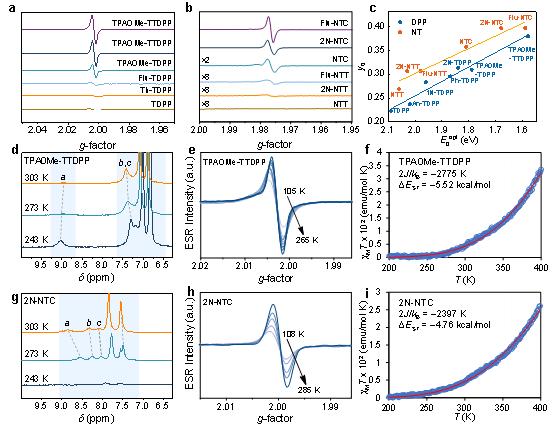

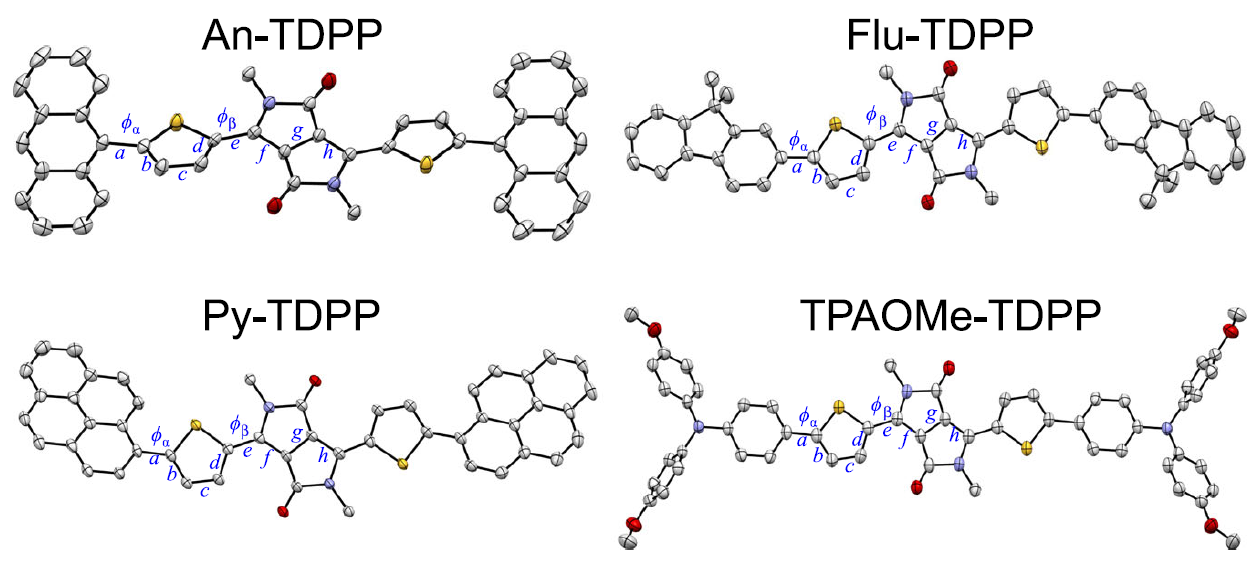

如圖3所示,研究者利用變溫電子自旋共振(ESR)、變溫核磁共振(NMR)、超導量子干涉儀(SQUID),以及圖4中的單晶X射線衍射、論文Supporting information中的升華提純實驗,HPLC純度驗證,同分異構體對照實驗等10余種研究手段,在實驗上對假設進行了論證。特別值得指出的是,X射線單晶衍射數據表明,隨著化合物的帶隙減小,鍵長交替(bond length alternation, BLA)和分子二面角逐漸減小(圖4及SI),這一證據證明了窄帶隙給體-受體材料逐漸演變的“醌式-雙自由基”結構。

研究者進一步借助一系列理論計算工具展開研究,雙自由基特征指數(Diradical character index,y0,圖3c及SI) 的計算表明這類有機半導體的y0值可在20%至40%之間有效調控,繼續增強D-A效應和共軛,可提升y0值至66.5%。同時,對分子的“單線態(S0)-熱激發三線態(Tt)能級”(Singlet-triplet energy gap, ΔEST)、 NICS、ACID等進行了計算,進一步佐證了其“開殼-自由基”結構。這一系列系統深入的研究工作揭示并論證了經典的“給體-受體”型窄帶隙有機半導體普遍存在“開殼-自由基”電子基態。

圖3(a,b)基于DPP和NT化合物的ESR譜圖,(c)雙自由基特征指數-光學帶隙的線性關系圖,(d,g)材料的變溫NMR譜圖,(e,h)材料的變溫ESR譜圖,(f,i)樣品的SQUID譜圖

圖4 DPP化合物的單晶X-射線衍射解析的分子結構圖

綜上所述,近四年,華南理工大學李遠課題組在合成百余種經典的“給體-受體”型窄帶隙有機半導體化合物的基礎上,利用核磁共振、電子自旋共振、超導量子干涉儀和單晶X射線衍射等多種研究手段,并借助一系列理論計算工具,系統的揭示并論證了經典的“給體-受體”型窄帶隙有機半導體普遍存在“開殼-自由基”電子基態(圖5)

他們堅持多年的工作將改變該領域研究者對“給體-受體”型有機半導體的電子基態結構這一基礎科學問題的認識,相關研究成果以“Evolution of the Electronic Structure in Open-Shell Donor-Acceptor Organic Semiconductors”為題于2021年10月7日在線發表在《自然 通訊》雜志(Nature Communications, 2021, 12, 5889)。

圖5 源于1907年的“開殼-雙自由基”共振式(上);2017年和2021年本研究小組報道的經典“給體-受體”型雙自由基共振式(下)

該論文第一單位為華南理工大學發光材料與器件國家重點實驗室與高分子光電材料與器件研究所,論文通訊作者為華南理工大學李遠副教授、黃飛教授和密西西比州立大學助理教授Neeraj Rai,第一作者為華南理工大學陳仲鑫博士,共同第一作者為李文強碩士以及博士生Md Abdus Sabuj。該項目得到國家重點研發項目、國家自然科學基金面上項目、“廣州市珠江科技新星”、“廣東省科技創新特支計劃青年拔尖人才”項目和廣東省基礎與應用基礎研究重點項目等項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-26173-3

作者個人簡介

李遠,2010年于華南理工大學獲得博士學位,師從曹鏞院士;2010年-2013年在新加坡國立大學化學系從事博士后研究工作,導師為吳繼善教授,2013年于華南理工大學任副教授開展獨立研究工作,2017年任先上崗教授至今。主要研究領域為有機自由基半導體的合成與應用研究,迄今為止以第一或通訊作者在Nature Communications, Joule, Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Energ. Mater., Adv. Funct. Mater., CCS Chemistry, Science China Chemistry等期刊發表發表SCI論文60余篇,授權專利10余項,獲得國家自然科學基金“青年基金”,“面上項目”,“中央高校杰出青年基金”,“廣州市珠江新星”及“廣東省科技創新特支計劃青年拔尖人才”等項目資助。目前主要研究方向:1)穩定的有機自由基光電材料的設計與合成;2)有機半導體的電子自旋基態調控與應用研究。

李遠,2010年于華南理工大學獲得博士學位,師從曹鏞院士;2010年-2013年在新加坡國立大學化學系從事博士后研究工作,導師為吳繼善教授,2013年于華南理工大學任副教授開展獨立研究工作,2017年任先上崗教授至今。主要研究領域為有機自由基半導體的合成與應用研究,迄今為止以第一或通訊作者在Nature Communications, Joule, Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Energ. Mater., Adv. Funct. Mater., CCS Chemistry, Science China Chemistry等期刊發表發表SCI論文60余篇,授權專利10余項,獲得國家自然科學基金“青年基金”,“面上項目”,“中央高校杰出青年基金”,“廣州市珠江新星”及“廣東省科技創新特支計劃青年拔尖人才”等項目資助。目前主要研究方向:1)穩定的有機自由基光電材料的設計與合成;2)有機半導體的電子自旋基態調控與應用研究。

- 南郵黃維院士、賴文勇教授團隊 Nat. Mater.:有機半導體拉曼激光取得突破性進展 2025-04-10

- 北京大學雷霆團隊 Sci. Adv.:高電學性能的超韌有機半導體纖維的連續制備 2024-04-05

- 天津大學李立強-陳小松課題組《Nat. Commun.》:大自然的精巧設計 - 有機半導體內的痕量氧摻雜 2024-01-27