鋰離子電池的發明和應用,讓人類實現無化石能源的社會成為可能。從2021年開始,全球鋰電池市場需求明顯提升。在新能源浪潮下,鋰資源成為最大的需求之一,但目前鋰有效供給不足。開發陸地鋰資源擁有著局限性,如礦石提鋰,需要消耗很多電能,同時有破壞自然環境的風險,還面臨著資源枯竭的問題。海水中幾乎有著“取之不盡、用之不竭”的鋰資源,因此開發海水中的鋰資源意義重大。

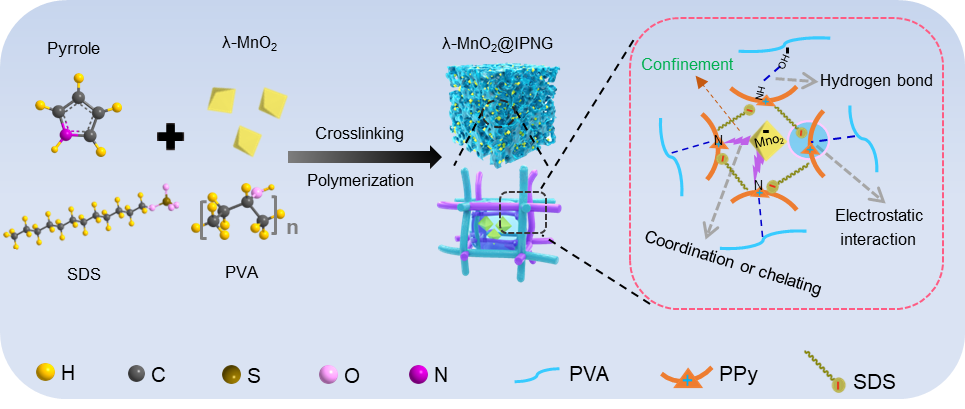

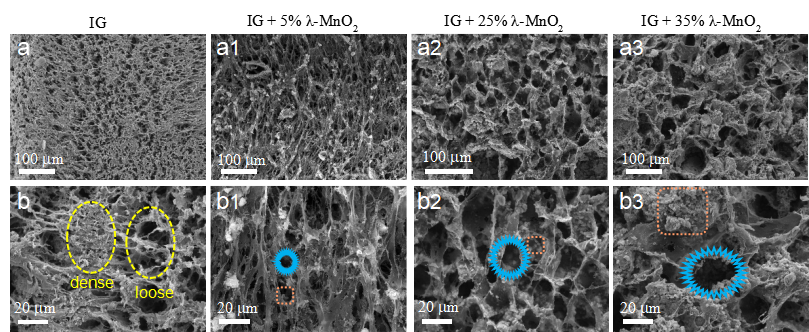

近期,太原理工大學材料科學與工程學院劉旭光教授團隊制備了一種互穿多孔的鋰離子篩(LIS)納米網絡水凝膠 (圖1)。該工作的創新之處在于通過調整識別位點LIS (即λ-MnO2)納米顆粒的摻雜量,不僅原位調控了納米復合水凝膠的孔隙結構(圖2),同時還保證了其韌性和力學性能 (圖3)。該復合材料展示出較高的鋰吸附性能,應用于模擬海水鋰提取,顯示出較高的循環穩定性。該工作以“Highly Flexible Interconnected Li+ ion-sieve Porous Hydrogels with Self-regulating Nanonetwork Structure for Marine Lithium Recovery”為題發表在《Chemical Engineering Journal》上,文章第一作者是太原理工大學2019碩士研究生生孟志翔,指導老師為太原理工大學劉旭光教授和王美玲副教授,該研究得到了國家自然基金(青年和面上項目)的支持。

圖1. λ-MnO2@IPNG水凝膠的制備路徑

圖3. LIS納米水凝膠的實物圖

該工作是團隊近期關于海水提取Li+的最新進展之一。鋰離子篩 (LIS) 納米顆粒不易回收往往給實際應用帶來了巨大困擾。為此團隊在具有三維 (3D) 分級多孔結構的互穿聚合物水凝膠中引入LIS,LIS的引入不僅調整了水凝膠的孔隙結構,避免了額外造孔劑的引入,還為選擇性提取Li+提供了更多的活性位點,應用于模擬海水提鋰,在海水環境下顯示了極好的吸附性能。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.136780

團隊照片