相關研究表明,口服蛋白類藥物憑借副作用小、高選擇性和高效率等優點經常被作為治療許多人類疾病的前藥。然而,面對口服過程中苛刻的胃酸和多種酶環境以及腸道黏膜屏障的挑戰,如何提高口服蛋白類藥物的生物利用率仍然是口服遞送系統待解決的技術瓶頸。因此,尋找一種新的口服藥物遞送策略是提高治療性蛋白藥物的口服利用率的潛在解決方案。

圖1 :海藻酸鈣納米硒水凝膠SHSe的制備以及原位合成硒蛋白的機制示意圖

硒蛋白在免疫細胞和炎癥調節中起著至關重要的作用。然而,作為一種在胃酸性和酶環境中易變性或降解的蛋白質類藥物,硒蛋白的高效口服給藥面臨著巨大的挑戰。基于此,該研究創新設計了一種基于口服海藻酸鈣(SA)納米硒水凝膠微珠的生化策略,可以跨越胃腸道的生理屏障直接在體內原位合成硒蛋白,因此繞過了口服蛋白類藥物遞送要求的必要性和苛刻條件,同時有效地產生用于治療應用的硒蛋白,在一定意義上極大地改善了治療性蛋白類藥物的口服利用率。SHSe納米硒水凝膠微珠是通過用海藻酸鈣(SA)水凝膠保護殼包裹核心藥物透明質酸(HA)修飾的硒納米顆粒合成的。

炎癥性腸病IBD 是與腸道免疫和微生物群相關的最具代表性的疾病之一,因此該研究在IBD模型小鼠中驗證了這一原位合成硒蛋白的策略。研究結果表明,SHSe納米硒水凝膠微珠介導的原位合成的硒蛋白可以顯著減少促炎因子的分泌并介導免疫細胞(例如,減少中性粒細胞和單核細胞并增加免疫調節性 T 細胞),從而有效緩解結腸炎相關癥狀。該策略還能夠調節腸道微生物群組成(增加益生菌豐度并抑制有害菌群)以維持腸道穩態。考慮到與癌癥、感染、炎癥等廣泛相關的腸道免疫和微生物群,這種原位硒蛋白合成策略也可能廣泛應用于各種疾病。

HA-Se納米顆粒和SHSe納米硒凝膠微珠的合成與表征

圖2 : HA-Se納米顆粒和SHSe納米硒凝膠微珠的合成與表征

HA-Se納米顆粒和SHSe納米硒凝膠微珠的體外特性

圖3 : HA-Se納米顆粒和SHSe納米硒凝膠微珠的體外特性

SHSe納米硒凝膠微珠對DSS誘導的IBD小鼠的治療效果

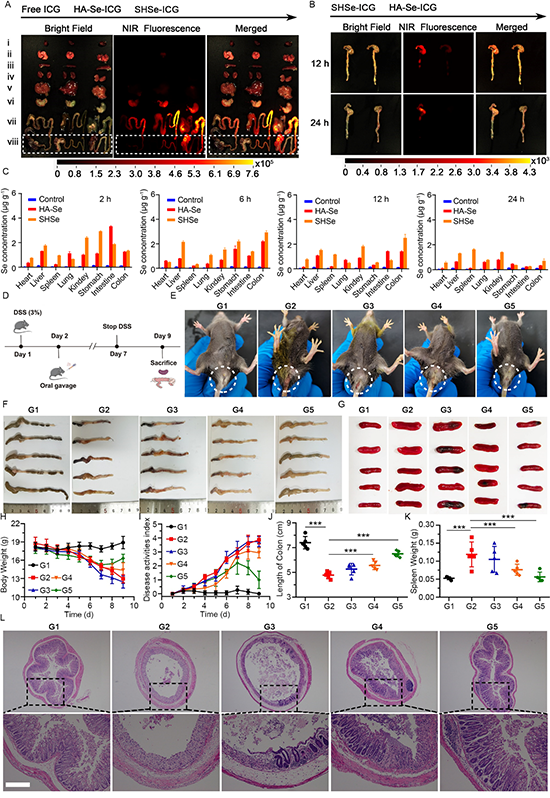

圖4:SHSe納米硒凝膠微珠對DSS誘導的IBD小鼠的治療效果

體內的治療效果。該研究首先評估了SHSe納米硒凝膠微珠在DSS誘導的IBD小鼠體內的靶向能力和在結腸中的停留時間。接著,通過對比不同處理組IBD小鼠中的結腸長度、便血情況、體重和脾重的變化發現,口服SHSe納米硒凝膠微珠后的這些指標均趨近于對照組。并且HE染色的結腸切片進一步表明,口服SHSe納米硒凝膠微珠后的治療組中杯狀細胞和腸隱窩的數量明顯增多,且炎癥細胞的浸潤明顯減少(Control組(G1)、DSS組(G2)、DSS+SA組(G3)、DSS + HA-Se組(G4)、DSS + SHSe組(G5))。

SHSe納米硒凝膠微珠抑制腸道炎癥并促進組織修復

圖5:SHSe納米硒凝膠微珠抑制腸道炎癥并促進組織修復

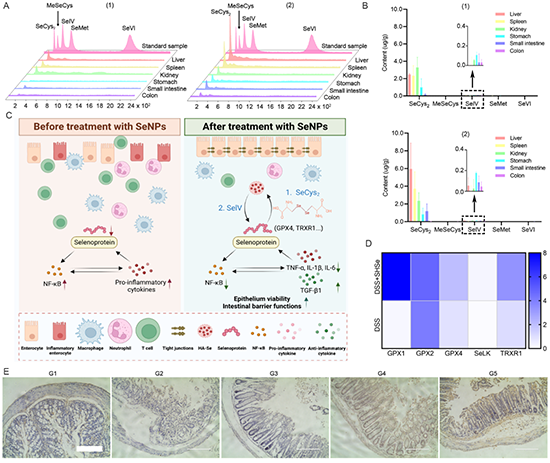

SHSe納米硒凝膠微珠體內合成硒蛋白的機理研究

圖6:SHSe納米硒凝膠微珠體內合成硒蛋白的機理研究

16S核糖體RNA測序分析SHSe納米硒凝膠微珠調控的腸道菌群

圖7:16S核糖體RNA測序分析SHSe納米硒凝膠微珠調控的腸道菌群

課題組簡介

陳填烽教授,現任暨南大學教授,國家杰出青年基金獲得者、萬人計劃青年拔尖人才、國家863青年科學家、教育部新世紀優秀人才、霍英東青年教師獎獲得者、廣東省杰青/特支計劃入選者。現任化學與材料學院副院長,附屬第一醫院納米診療研究所所長,廣東省納米化學創新藥物工程技術研究中心主任。研究方向為硒納米醫學與疾病精準診療應用。相關研究成果在Signal Transduct.Target. Ther.,Cell子刊Matter,Sci. Adv.,J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Funct. Mater., Biomaterials等本領域IF>10期刊發表論文86篇,封面論文41篇,h-index73,連續三年入選“中國高被引學者”榜單;2021、2022年入選全球頂尖10萬科學家榜單。申報中國專利92項,授權國家發明專利23項,實現技術成果轉化13項,實現了納米硒GMP噸級生產,并開展多中心臨床研究。以第一完成人獲得2020年高等學校科學研究優秀成果獎技術發明二等獎,2020年中國抗癌協會科技二等獎,2018年中華醫學科技獎青年科技獎,2018廣東省自然科學二等獎等科技獎勵。

課題組網頁:https://chembio.jnu.edu.cn/

陶偉教授是哈佛大學附屬布萊根婦女醫院Farokhzad Family創新杰出講席教授(Endowed Chair)、哈佛大學醫學院助理教授,也是所在單位歷史上第一個以助理教授身份獲得冠名杰出講席教授頭銜(Farokhzad Family Distinguished Chair for Innovation)的華人學者。陶教授致力于藥物載體和生物材料的研發及其廣泛的生物醫學應用(尤其是mRNA/siRNA等核酸藥物的遞送),目前以獨立通訊或最后通訊作者身份在《自然》系列期刊(Nat Med, Nat Nanotechnol, Nat Rev Cancer, Nat Rev Mater, Nat Rev Cardiol, Nat Protoc等)、《美國科學院院刊》(PNAS)、《細胞出版社》系列期刊(Matter, Med, Trend Chem等)、Nat Commun/JACS/Angew Chem/Adv Mater/Chem Rev/Chem Soc Rev等國際頂級期刊發表論文80余篇。

陶教授是科睿唯安“全球高被引學者”、全球前2%頂尖科學家,《麻省理工科技評論》曾將他選為中國科技創新35人之一(TR35),微軟學術曾將他選為納米技術的全球前5位趨勢作者以及納米醫學的頂級作者。此外,化學領域期刊Chem Soc Rev曾將陶教授選為全球范圍內的Emerging Investigator,材料領域期刊Adv Mater和Mater Today也都曾共同將陶教授評為Rising Star。陶教授還作為PI獲得了美國METAvivor青年研究員獎、美國心臟協會合作科學獎、哈佛大學醫學院/布萊根婦女醫院啟動基金、納米醫學研究中心基金、系基礎科學基金、Khoury科技創新獎、Gillian Reny Stepping Strong研究中心突破創新者獎、納米技術基金、健康技術創新基金等項目資助。陶教授還受邀擔任了多個科學期刊的主編/副主編/編委會成員(包括《細胞出版社》Matter期刊的顧問編委等)。

課題組網頁:https://www.weitaolab.com/

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.3c02179

- 中國農科院植保所曹立冬研究員 Small:幾何優化的可噴施短纖維載體用于高效農藥遞送 2025-06-13

- 中國計量大學衛國英/吉翠萍 Adv. Sci.:在微流控靜電紡絲技術制備高效自修復性能的防腐蝕涂層方面取得重要進展 2024-12-31

- 哈工大程鳳/齊大栗洪彬/新國大Tan Swee Ching團隊 AFM:基于靜電紡絲技術的組織修復支架 2024-12-04

- 廣西大學林寶鳳教授團隊 IJBM: 銅氨纖維的新應用 - 原位合成 HKUST-1構建殼聚糖季銨鹽活性包裝膜 2025-02-20

- 河北大學張海磊/楊艷民與馬薩諸塞大學韓剛合作再發 Nat. Commun.:在X射線誘導原位合成水凝膠領域取得新進展 2024-04-18

- 浙江大學徐志康教授/張超研究員團隊 Small:支撐液膜穿上聚酰胺裝甲,耐用的新型氣體分離膜 2024-02-22