由于氣候和環(huán)境的不斷變化,科學技術的迅速發(fā)展,加上生活標準的不斷演變,使得人們日益關注空氣質量、生活環(huán)境以及紡織品的功能特性。這一變化推動了對棉麻以及合成纖維的全面研究,探討其吸濕、保溫以及抗菌性能。然而,傳統紡織品通常受其原材料固有屬性的限制。相比之下,可穿戴技術通過將新興材料整合入服裝,提供了創(chuàng)新的可能性,發(fā)明和改進復雜紡織品以增強熱舒適性和人體健康變得至關重要。

近日,華中科技大學李會巧教授和浙江農林大學孫慶豐、周國模教授(共同通訊作者)提出了一種“可穿戴的類森林微環(huán)境紡織品”,該紡織品基于螺旋纖維素-電氣石復合纖維,具有優(yōu)于纖維素和天然大纖維的機械強度。這種可穿戴的微環(huán)境不僅能產生約18625個/cm3的負氧離子,還能有效凈化顆粒物。這種負氧離子環(huán)境通過中和自由基可以減緩水果腐爛,具有延緩衰老的潛在意義。此外,這種可穿戴的微環(huán)境可以反射太陽輻射并選擇性地傳遞人體熱輻射,與傳統紡織品相比,可以有效地散熱約8.2 ℃。這種可持續(xù)高效的可穿戴微環(huán)境提供了一種引人注目的紡織品選擇,可以增強個人熱管理和人體健康。該工作以”Personal Microenvironment Management by Smart Textiles with Negative Oxygen Ions Releasing and Radiative Cooling Performance”為題發(fā)表在《ACS Nano》上(DOI:10.1021/acsnano.3c00820)文章第一作者是浙江農林大學博士陳逸鵬。

圖1 (a)濕法紡絲層次組裝木質纖維紡織品的示意圖;(b)濕法扭曲過程后的LTS水凝膠纖維束的扭曲狀態(tài);(c)螺旋形木質纖維紡織品的SEM圖像;(d)木質纖維紡織品表面的電氣石。

圖2(a)單根及(b)螺旋形木質纖維紡織品沿擠出方向和垂直于擠出方向的SEM圖像;(c)可穿戴紡織品釋放負離子機理;(d)不同環(huán)境下負氧離子釋放性能;(e)織物負氧離子釋放性能與清洗次數,放置時間的關系。

圖3(a)織物對PM2.5的凈化效率;(b)織物凈化PM2.5的過程;(c)織物阻隔PM2.5的性能;(d, e)人們佩戴該織物后的面部微環(huán)境示意圖。

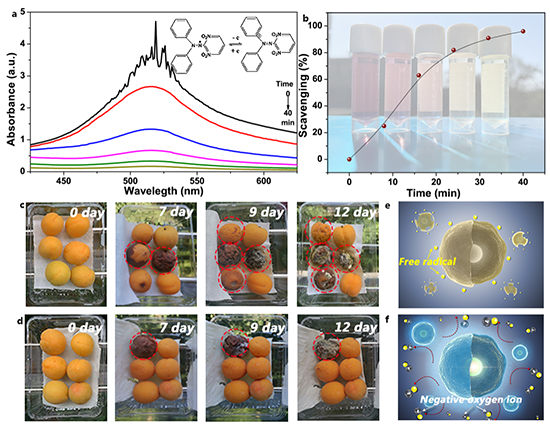

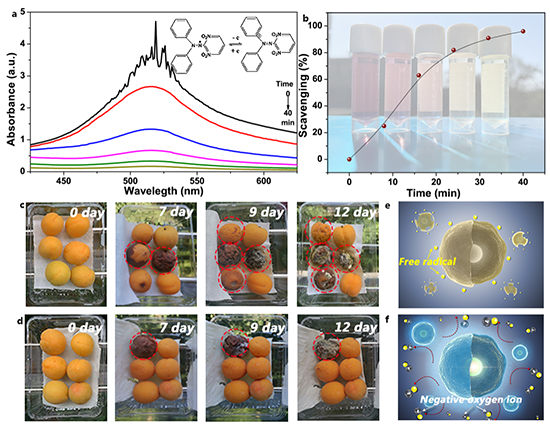

圖4(a)該織物對DPPH?凈化過程中的紫外光譜;(b)該織物對DPPH?的凈化效率;(c, d)該織物與棉織物的水果保存實驗對照;(e, f)負氧離子清楚自由基示意圖。

圖5 (a)木質紡織纖維線軸;(b)大尺寸織物;(c)該織物在紫外到中紅外范圍(0.3-25 μm)的反射率和透射率光譜;(d)熱測量設備的示意圖;(e)不同織物的熱測試中的表面溫度;(f)不同織物的輻射制冷功率;(g)該織物的空氣凈化、輻射冷卻和負氧離子釋放性能示意圖。

原文鏈接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c00820