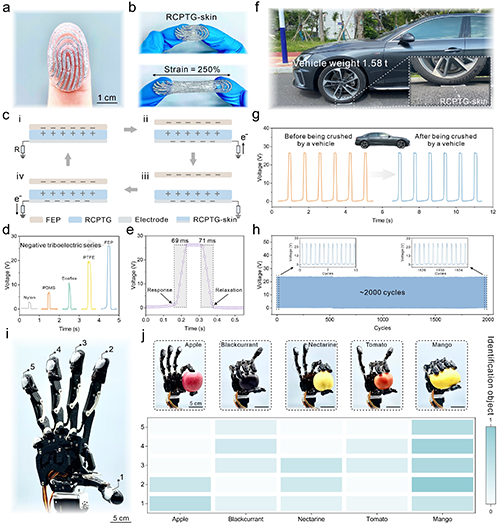

摩擦電傳感設備依靠接觸起電和靜電感應的耦合效應,能夠將外部施加的機械刺激轉化為電信號,從而簡化觸覺信息的獲取和量化。然而,傳統彈性摩擦電材料(聚二甲基硅氧烷、熱塑性聚氨酯、硅橡膠等)的楊氏模量過高,與人體組織之間固有的機械失配為可穿戴觸覺傳感設備在人機交互中的應用帶來了極大挑戰。模量的高度失配和極低的粘附性使其難以與人體和機器人形成順應性的共形接觸和穩定的界面連接,損害了可穿戴觸覺傳感設備的運行穩定性和傳感信號的保真傳輸,嚴重限制了柔性電子技術的進一步發展。

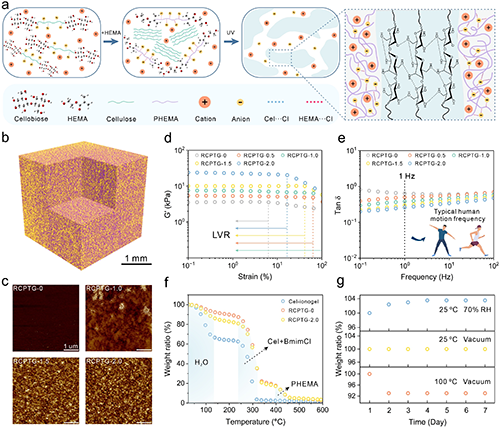

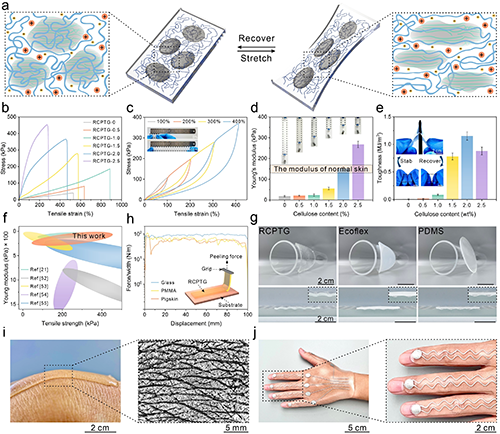

近日,王雙飛院士團隊聶雙喜教授課題組受人體皮下組織的天然兩相結構啟發,提出了通過競爭性氫鍵誘導纖維素再生的相分離策略,實現了一種具有鎖相結構的皮膚順應性摩擦電彈性體。利用聚合物-溶劑-非溶劑相互作用構建競爭性氫鍵體系,以觸發相分離。由此制備的摩擦電彈性體具有雙連續軟-硬相交替結構,其較低的楊氏模量(6.8-281.9 kPa)和高拉伸性能(880%)與人體皮膚的力學性能相匹配。聚甲基丙烯酸羥乙酯(軟相)和再生纖維素(硬相)中豐富的活性羥基使彈性體具備優異的摩擦正極性和自粘附性能(90°剝離強度大于70 N/m)。基于該彈性體的自供電觸覺傳感皮膚與工作對象保持了良好的界面和機械穩定性,極大地保證了軟觸覺傳感信號的保真度和可靠性。該策略使柔性傳感材料的類皮膚設計和廣泛的力學動態可調性成為可能,為其從軟機器人到可穿戴電子產品的廣泛應用提供了一個通用平臺。該項成果以題為“Compliant Iontronic Triboelectric Gels with Phase-Locked Structure Enabled by Competitive Hydrogen Bonding”發表在國際學術期刊《Nano-Micro Letters》上。

原文鏈接:https://doi.org/10.1007/s40820-024-01387-4