浙江大學團隊 Adv. Sci.:可控自調節HIF-1α穩定劑釋放的溫敏水凝膠用于心肌梗死治療

HIF-1α (hypoxia induced factor-1α) 是一種缺氧保護因子,在心肌梗死(MI) 后起著抑制細胞凋亡,抑制纖維化,促進血管化等作用,然而其半衰期較短,無法長時間的高表達。脯氨酸羥化酶抑制劑如DPCA (1,4-dihydrophenonthrolin-4-one-3-carboxylic acid) 可以通過抑制HIF-1α的羥基化作用,抑制其降解,從而提高HIF-1α的穩定性。這一策略已被用于心梗治療的研究中,并取得了一定的成果。然而,用于心梗治療的最佳給藥方案仍有待探索。

、

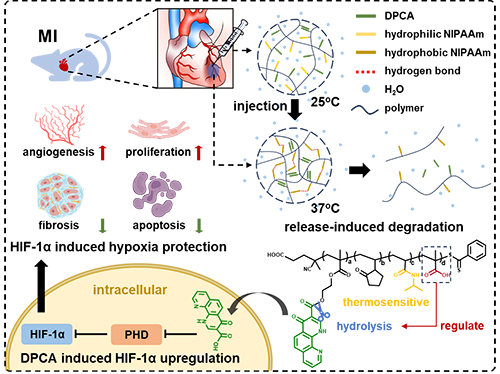

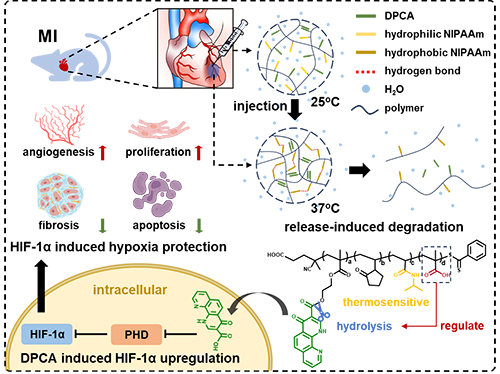

圖1 可控自調節DPCA釋放溫敏水凝膠用于穩定心梗后HIF-1α的示意圖。37°C時疏水性NIPAAm分子間的氫鍵相互作用和DPCA之間的π-π相互作用誘導形成水凝膠。懸掛在聚合物骨架上的DPCA通過疏水相互作用增強了凝膠化作用。DPCA的釋放可以通過酯鍵的斷裂來啟動和控制。釋放的DPCA作為PHD(脯氨酸羥基化酶)的抑制劑,維持HIF-1α的穩定性,以減輕纖維化和心肌凋亡,促進再生和血管生成。

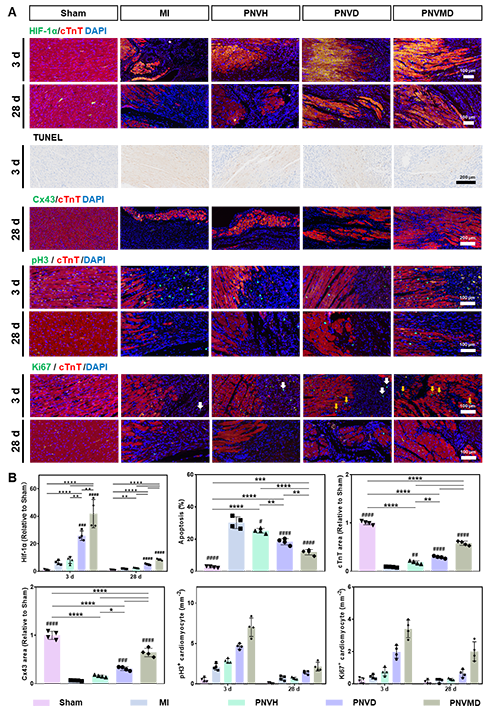

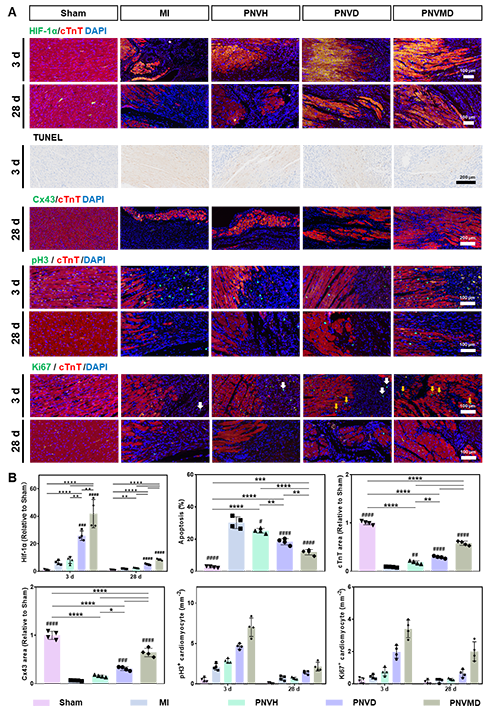

浙江大學團隊設計并合成了可注射、可編程、自調節DPCA釋放的溫敏水凝膠,用于心肌梗死的治療(圖1)。通過將DPCA連接到PNIPAAm基共聚物的側鏈上,構建了水凝膠降解和DPCA緩釋的反饋回路,其中π-π和疏水相互作用被用于構建額外的交聯點(圖2)。共聚物中羧基的引入實現了基于自催化作用的DPCA加速釋放(圖2)。基于上述設計,該水凝膠在心梗急性期發生暴釋,并在心梗炎癥和纖維化期以不同的速率實現接近零級的長期釋放(圖3),以更好匹配疾病不同時期的特征。所有釋放DPCA的水凝膠均能上調HIF-1α,減少細胞凋亡,促進血管生成,刺激心肌細胞增殖,從而保持心功能(圖4)。DPCA釋放速度越快,水凝膠降解速度越快,導致HIF-1α表達量是健康對照組的八倍,在MI治療中具有更好的治療效果(圖4)。這項研究證明了精確調節HIF-1α表達在治療MI和其他相關疾病中的價值,并提供了一種基于植入式器械的調控策略。

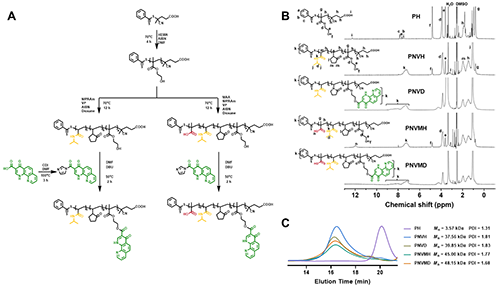

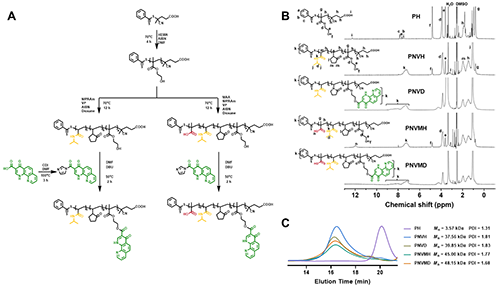

圖2 聚合物的合成與表征。A) PNVD和PNVMD的合成路線。B) 聚合物及其中間體的1H NMR譜圖。C) 使用HFIP作為洗脫劑時,聚合物及其中間體的SEC(尺寸排阻色譜)譜圖。

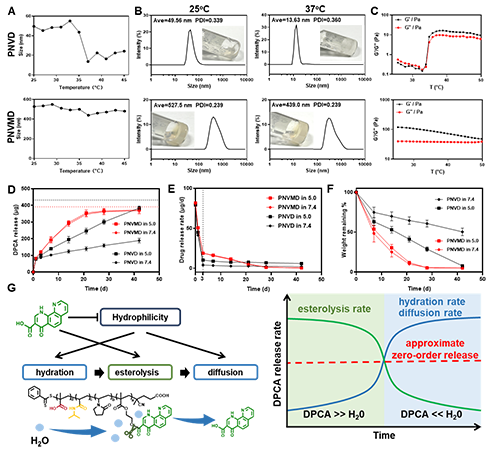

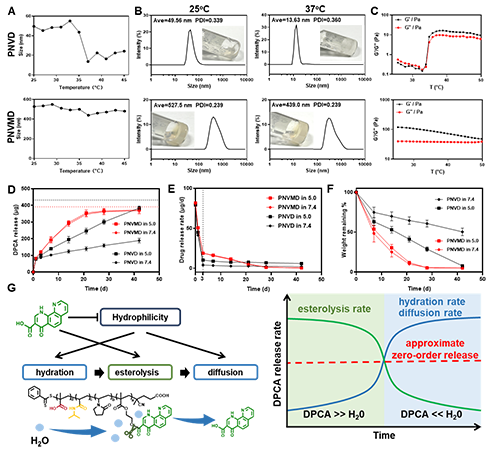

圖3. PNVD和PNVMD水凝膠的性質。 A) PNVD和PNVMD水凝膠(1 mg mL?1)在不同溫度下的粒子尺寸。B) PNVD和PNVMD水凝膠(1 mg mL?1)在25和37 °C下的粒子尺寸分布。插圖:PNVD和PNVMD水凝膠(10 wt%)在25和37 °C下的狀態。C) PNVD和PNVMD水凝膠在不同溫度下的流變學性質。D) PNVD和PNVMD在pH 7.4和5.0下的累積藥物釋放。紅色和黑色的虛線分別代表PNVMD和PNVD的理論藥物載量(n = 4)。E) PNVD和PNVMD在pH 7.4和5.0下的藥物釋放速率(n = 4)。F) PNVD和PNVMD在pH 7.4和5.0下的降解情況(n = 4)。數據以平均值 ± 標準差表示。G)共價鍵合DPCA近似零級釋放的示意圖。

圖4. 水凝膠對心肌細胞凋亡和再生的影響。A) 水凝膠治療3天和28天后心臟切片的組織學評估:代表性免疫熒光染色圖像顯示HIF-1α(綠色),cTnT(紅色)和細胞核(藍色)(3天和28天);代表性TUNEL染色圖像(僅3天);代表性免疫熒光染色圖像顯示Cx43(綠色),cTnT(紅色)和細胞核(藍色)(僅28天);代表性免疫熒光染色圖像顯示pH3(綠色),cTnT(紅色)和細胞核(藍色)(3天和28天);代表性免疫熒光染色圖像顯示Ki67(綠色),cTnT(紅色)和細胞核(藍色)(3天和28天)。白色和黃色箭頭分別代表纖維細胞和心肌細胞中的陽性標記。B) 基于(A)中相應的免疫熒光染色圖像和TUNEL染色圖像,對HIF-1α表達、凋亡、cTnT表達、Cx43表達、pH3表達和Ki67表達的定量分析。統計顯著性使用單因素方差分析(ANOVA)和Tukey事后檢驗計算,數據以平均值 ± 標準差表示。#p < 0.05, ##p < 0.01, ###p < 0.001, ####p < 0.0001 表示所選組與MI組相比,?p < 0.05, ??p < 0.01, ???p < 0.001, ????p < 0.0001 表示所選組別之間的比較。

該研究以 “Thermosensitive Hydrogel with Programmable, Self-Regulated HIF-1α Stabilizer Release for Myocardial Infarction Treatment”為題發表在《Advanced Science》上(Adv. Sci. 2024, 2408013)。浙江大學博士后鄧凱鋮,碩士生華語研,碩士生鄭厚偉,博士生高穎為文章的共同一作。浙江大學朱旸研究員、任探琛研究員、高長有教授為共同通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、浙江省“領雁”計劃、經血管植入器械國家重點實驗室、中央高校基本科研業務費專項資金、浙江大學上海高等研究院繁星科學基金的支持。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/advs.202408013