近年來,自愈合材料因其在延長材料服役壽命、提高器件可靠性方面的重要作用而受到廣泛關注。聚氨酯材料由于結構設計靈活,通過引入動態可逆鍵(如氫鍵、金屬配位鍵、二硫鍵、亞胺鍵等),在賦予材料自修復能力方面展現出獨特優勢。然而,目前廣泛研究的自愈合聚氨酯大多針對干燥環境,難以適應水下或高濕環境使用。在此類環境中,由于水分子的極性和配位效應,動態鍵結構易受破壞,導致自愈反應效率大幅下降,材料性能嚴重退化。盡管已有研究嘗試通過引入疏水鏈段或采用特殊動態鍵形式來改善材料在水下的自愈表現,但依然面臨自愈速率緩慢、力學性能不足、動態鍵穩定性差等問題。尤其在水下傳感器、仿生機器人、植入式醫療器械等領域,對材料在水環境中實現快速、穩定自愈的需求日益迫切。

在此背景下,韓國KAIST應鄔彬副教授及中科院寧波材料所朱錦研究員團隊受海洋生物——紅海星水下高效自我修復機制的啟發,提出了以雙重疏水保護與串聯動態鍵協同作用為核心的新材料設計策略,旨在開發能夠在常溫水環境中實現快速、穩定自愈的高性能聚氨酯材料,為水下應用領域提供新的解決方案。

據悉,在此前的研究工作中,韓國KAIST應鄔彬副教授團隊已開發出一系列基于動態鍵機制的自愈合聚氨酯體系,在干燥或弱極性環境中表現出優異的結構恢復能力與力學性能重建能力(Adv Funct Mater, 2024, 34, 2402380;Nat Commun, 2024, 15, 2129;ACS Appl Polym Mater, 2024, 6, 4070;Prog Chem, 2023, 35, 1275;Macromol Biosci, 2023, 23, 2300111;Nat Commun, 2022, 13, 7699;Adv Funct Mater, 2022, 32, 2106341;Chem Eng J, 2021, 420, 127691;Chem Eng J, 2021, 410, 128363;Adv Funct Mater, 2021, 31, 2009869;ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12, 11072)。這些成果為智能自修復軟材料的構建奠定了堅實基礎。然而,當自愈材料應用于水下或高濕環境時,動態鍵的穩定性成為關鍵限制因素。

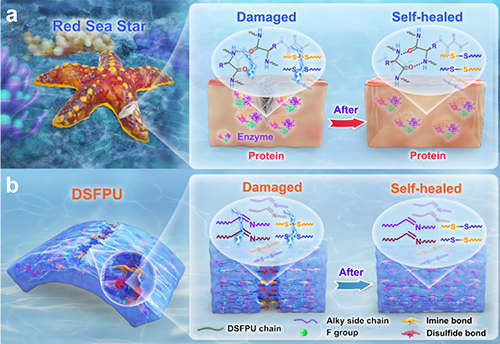

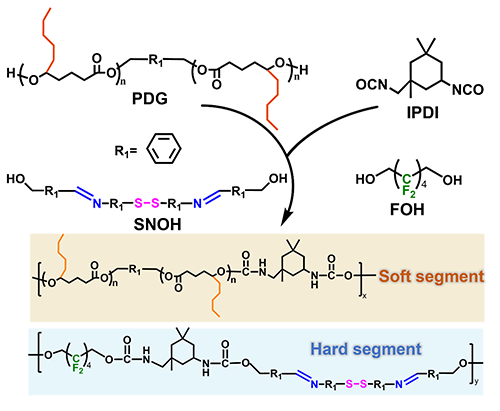

在本項研究中,研究團隊設計并合成了一類新型水下自愈聚氨酯材料(DSFPU系列),其中DSFPU-3展現出最優綜合性能。該材料通過在分子鏈中引入長烷基側鏈與氟基團,材料內部形成致密疏水層,顯著阻隔了水分子對動態鍵的干擾。同時,通過構建雙硫鍵與亞胺鍵串聯的動態結構,在保證材料柔韌性的同時,大幅提升了鏈段重組與修復速率(圖1和圖2)。

圖1. (a) 紅海星受損后分泌含氫鍵與動態二硫鍵的酶,實現水下自愈;(b) DSFPU 通過氟基與烷基側鏈排斥水分干擾,結合二硫鍵與亞胺鍵驅動實現水下自愈。

圖2. DSFPU 合成過程示意圖。

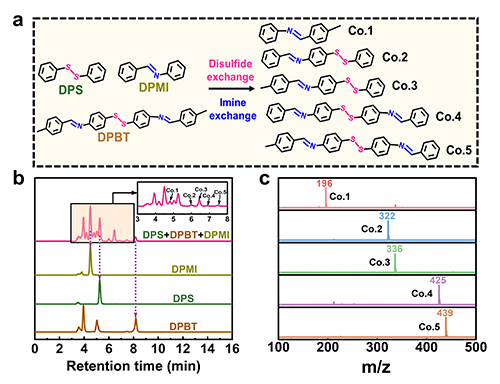

為了系統驗證材料設計的有效性,研究團隊首先開展了小分子模擬實驗(圖3)。通過合成含有雙硫鍵、亞胺鍵及兩者串聯的小分子模型,并結合LC-Q-TOF質譜分析,確認了雙硫鍵斷裂能夠顯著促進亞胺鍵交換,從而有效加速動態鍵的重組過程,為串聯動態鍵機制在水下自愈行為中的作用提供了直接證據。

圖3. 小分子模型驗證串聯動態鍵交換機制。通過液相色譜和質譜分析,驗證了DPS、DPBT與DPMI之間的雙硫鍵和亞胺鍵串聯交換反應,生成了五種新的重組產物(Co.1–Co.5)。

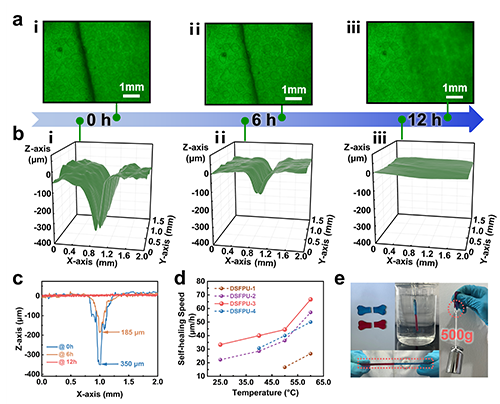

在材料防水性能方面,DSFPU-3表面的水接觸角高達99.3°,遠高于普通聚氨酯材料。進一步的浸水實驗顯示,即便在連續4天水浸后,DSFPU-3的質量、表面微觀形貌以及微相分離結構均未發生明顯變化,表明材料具有出色的抗水穩定性。這種致密的疏水屏障有效阻隔了水分子的滲透與擴散,為動態鍵在水環境中穩定交換提供了保障。得益于上述疏水保護和動態鍵設計,DSFPU-3在水下環境中展現出優異的自愈性能(圖4)。通過劃痕修復實驗觀察到,在常溫水環境下,劃痕在12小時內實現了近乎完全愈合,劃痕閉合速度達到33.33 μm/h。激光共聚焦顯微成像進一步揭示,劃痕深度隨時間呈指數衰減規律,與串聯動態鍵加速鏈段重組的機制高度吻合。此外,染色后的DSFPU-3樣品經切割后在水下自愈,能夠承受500克負載拉伸而不斷裂,充分驗證了材料在實際應用環境下的結合強度和耐久性。

圖4. DSFPU-3材料在水下環境中的自愈性能評估。激光共聚焦成像及3D輪廓分析顯示,劃痕在水中12小時內幾乎完全愈合(a–c);不同配方材料自愈速率隨溫度變化的對比(d)及自愈后承受500 g拉伸負載的驗證(e)。

綜合來看,研究團隊通過巧妙引入雙重疏水單元和串聯動態鍵機制,不僅實現了在常溫水環境下快速、穩定的聚氨酯自愈,還在力學性能、水下穩定性及生物相容性等方面均展現出優異表現,為水下智能材料與可穿戴設備領域的發展提供了重要的材料基礎和設計思路。

相關研究成果以“Red Sea Star-Inspired, Rapid Underwater Self-Healing Polyurethane Based on Dual Hydrophobic Units and Tandem Dynamic Bonds”為題發表在Macromolecules上。改論文的通訊作者為韓國KAIST應鄔彬副教授和中科院寧波材料所陳景研究員,第一作者為中科院寧波材料所博士后李鳳龍。

全文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c03007

- 澳門大學李奕雯課題組 Sci. Adv.:同心冰模板法制備具有仿生環向纖維結構的強韌水凝膠 2025-06-25

- 澳門大學周冰樸團隊 ACS Nano:基于具軸向拉伸磁化傳感器的表面粘附仿生傳感 2025-06-24

- 西安交大唐敬達教授、哈佛大學鎖志剛教授《Sci. Adv.》: 軟組織為何強韌? 2025-06-23

- 深圳技術大學史濟東等 Carbon:基于石墨烯-納米纖維素復合薄膜的自修復應變/濕度雙模傳感器的設計及在可穿戴呼吸監測的應用 2025-05-28

- 北京化工大學楊丹教授 Nano Energy:基于強界面結合力的自供電整體自愈合介電彈性體致動器 2025-04-22

- 北航岳永海教授、郭林教授團隊 Chem. Soc. Rev.: 超硬共價鍵材料的自愈合行為 2025-03-26

- 杭師大朱雨田/劉增賀團隊 Angew:化學增值回收熱塑性廢料至熱固性材料 2025-06-11