自然界中,刺激響應性驅動現象非常普遍,比如向日葵在白天因為生長素在莖兩側的分布不對稱會從東到西面向太陽;松塔中彈簧微管和方形微管的吸濕變形差異可以使松塔在長期干燥的環境中開口更大;捕蠅草在獵物進入到陷阱后,葉片因受到不對稱的液壓力會迅速關閉以捕捉獵物。受自然界啟發,研究人員陸續開發出了眾多刺激響應性驅動材料,比如形狀記憶聚合物,液晶聚合物,水凝膠等。由于它們可以將環境中的能量有效地轉化為機械能,從而在軟機器人、環境監測、生物醫學、納米催化、傳感等方面產生了廣泛的應用。然而,當處于恒定環境中時,刺激響應材料會在形變過程中逐漸達到平衡狀態,并最終停止運動。這極大限制了它們在無需人工干預的非受控環境中的應用。因此,開發能在恒定環境中自發實現連續性響應驅動的新型材料與策略非常重要,這將為在無人系統中實現自主驅動提供可能。

近日,中科院理化技術研究所王樹濤/張飛龍團隊在國際著名期刊《Advanced Materials》上發表了題為“Strategies for Continuous Responsive Motion in a Constant Environment”的綜述論文,系統總結定義了四種可以在恒定環境中實現連續性響應驅動的策略,包括Belousov-Zhabotinsky(B-Z)反應策略、自陰影效應策略、梯度刺激場策略和基于復雜裝置策略,并深入探討了這四種策略的基本原理、適用范圍、優缺點、應用及挑戰等。

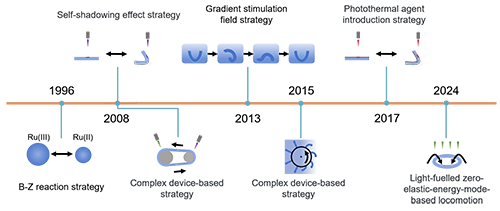

圖1 恒定環境中連續性響應驅動策略的發展

作者首先按時間順序總結了恒定環境中連續性響應驅動策略的發展并按照基本原理將策略總結定義為四種:

1.B-Z反應策略:利用B-Z振蕩反應中催化劑(如Ru(bpy)?2?)價態的周期性變化所導致的親水性振蕩,驅動凝膠在反應溶液中實現自主的膨脹與收縮。

2.自陰影效應策略:光響應材料在光照下變形后遮擋光路,導致原照射位點在陰影中體積恢復,體積恢復導致原照射位點再次暴露在光照下,形成循環運動。

3.梯度刺激場策略:在濕度或溫度梯度場中,材料因受到的梯度刺激而發生不對稱變形引發重心偏移,實現連續性滾動或翻轉。

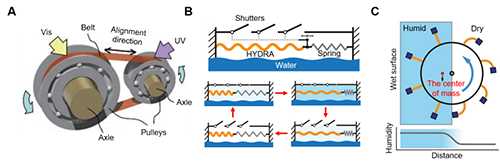

4.復雜裝置輔助策略:通過機械設計(如滑輪系統)將響應材料作為機械裝置的一部分,通過建立其接收刺激與運動行為之間的負反饋回路,幫助響應材料實現持續運動。例如由液晶彈性體制備的滑輪履帶在紫外光照射下發生反-順異構化產生局部收縮力,使右側滑輪逆時針旋轉。再經過可見光照射后會發生順-反異構化產生局部膨脹力,驅動左側滑輪逆時針旋轉。由于每部分LCE層發生反-順式異構化后都會由于滑輪的轉動再經紅外線照射引發順-反式異構化,因此整個旋轉過程得以持續進行。

圖2 通過基于復雜裝置策略實現連續性響應驅動

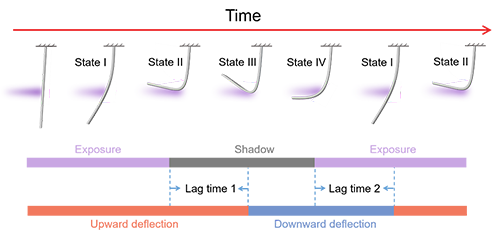

接著對四種策略的基本原理、影響因素進行了深入探討。例如在自陰影效應策略中,作者以含光熱劑的溫敏材料的響應振蕩為例,將一個振蕩周期分為了四個階段:第一階段(State I→State II)、第二階段(State II→State III)、第三階段(State III→State IV)以及第四階段(State IV→State I)。第一階段主要是光產熱驅動變形的過程。大的光照強度、低的光熱劑透光率、高的光熱轉化效率會提高產熱效率促進響應薄膜變形進而減少第一階段的時間。熱響應材料快的響應速度、大的熱膨脹系數以及光熱劑與熱響應材料之間的大的熱導率會提高熱-機械轉化效率,提高第一階段的擺動速度和減少第一階段的時間。第二階段開始進入陰影區。該過程主要是第一階段存儲的熱量的消耗和散失過程。光熱劑大的散熱系數,熱響應材料大的散熱系數和小的熱膨脹系數會加快第一階段存儲的熱量的散失,減小第二階段的熱-機械轉化效率,從而減小第二階段的時間和幅度。第三階段主要由散熱主導的形變恢復過程。光熱劑和熱響應材料大的散熱系數會提高散熱效率。熱響應材料大的熱膨脹系數會加快形變恢復過程從而減小第三階段的時間。第四階段會再次暴露在光下,向光一側在光刺激下發生收縮,因此是一個光產熱抑制變形的過程。該階段的影響因素與第一階段類似。在該過程中,大的光照強度、低的光熱劑透光率、高的光熱轉化效率、熱響應材料大的熱膨脹系數等會阻止散熱過程導致的溫度的下降,從而減小該階段的時間和幅度。四個階段的時間決定了連續性振蕩的頻率,兩個滯后階段(第二階段和第四階段)的幅度決定了連續性振蕩的幅度。

圖3 通過自陰影效應策略實現連續性響應驅動的原理示意圖。每個振蕩周期可以分為四個階段(State I- State II, State II- State III, State III- State IV, State IV- State I)

進一步,作者分別總結了四種策略的優缺點。B-Z反應策略是依靠振蕩反應中物質的振蕩來實現反應性凝膠的振蕩,因此該策略僅適用在振蕩反應溶液中。自陰影效應策略和梯度刺激場策略都依賴材料自身運動行為與作用于材料的刺激之間的相互作用,以實現持續響應運動。因此要求材料必須對刺激具備高度敏感性并可發生顯著形變。而基于復雜裝置策略成功克服了自陰影效應策略和梯度刺激場策略的局限性,降低了對響應材料刺激敏感度和形變幅度的要求。但該方法也存在設計復雜、制造成本高、適用性差及機械磨損等問題。

恒定環境中的連續性響應驅動體系因為可以在無人環境中實現自發連續驅動,因此適用于貨物運輸、致動器(地面、空中、水下)、小功率發電等多個前沿領域,但也面臨諸多挑戰有待解決。作者總結了當下所面臨的困難挑戰并提出了相應的看法和潛在解決方案:

1.目前大多數光響應致動器只能在紫外、紅外或可見光等窄波段的高強度刺激下實現穩定的連續運動。而在太陽光下這些系統只能發生不穩定的混沌振蕩。這是因為太陽光是面光源且光照強度弱,可通過引入使用凸透鏡等光學裝置將光線聚焦到一個點上。這種方法不僅增加了光強,還將被照射的區域轉化為焦點。

2.目前可選擇的刺激響應性材料非常有限。可以通過引入自然界中具有感知刺激能力的細胞和生物組織,借助生物雜交技術實現對刺激信號的感知與轉化。

3.盡管在可變刺激響應系統中存在伸縮、反轉、扭動、跳躍等多種運動形態,但恒定環境中的連續響應驅動系統的運動形式仍相當有限,大多數系統僅呈現上下振蕩運動。可以從四個角度入手:一,刺激系統可以是多個方向或強度的刺激。同時響應系統可以是具有拓撲結構(莫比烏斯環、螺旋等)或區域化響應的系統;二,可以將各種響應材料組合起來,設計和開發能夠在不同部位同時對不同刺激做出響應的驅動器,而不是目前僅對一種類型刺激做出響應的方式。三,可以整合多種連續響應運動策略,特別是裝置輔助策略。這將實現更復雜和多樣化的運動形式,豐富應用場景的范圍。第四,可以通過設計應用環境來改變制動器的運動形式。

4.現實環境中大多數刺激都是波動性、復雜性和不可控性,并非嚴格意義上的“恒定環境”。例如受移動云層和搖曳樹木影響的太陽光,受光強變化與氣流影響的溫濕度。這些因素將會給真實場景中連續性響應驅動策略的應用帶來重大挑戰。對此,一方面我們可以在響應系統中通過結合基于復雜裝置策略調整刺激源,實現現實環境中輸入能量的存儲、調整和可控釋放。另一方面,真實環境中因為不同刺激之間的相互作用所引起的波動經常是此消彼長,結合波動刺激之間的相互關系建立多刺激響應的驅動系統可能會減弱波動刺激所造成的影響。

該綜述將為在恒定環境中實現連續性響應驅動的新策略的開發,以及創造更具創新性和實用性的驅動器提供靈感和幫助。中科院理化所博士生王千年為該論文的第一作者,通訊作者為中科院理化所王樹濤研究員和張飛龍研究員。該論文得到了北京高等學校卓越青年科學家計劃(JWZQ20240102014)和中國科學院B類先導科技專項(XDB1030402)的資助。

原文鏈接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202502926

- 暫無相關新聞