華南理工大學唐本忠院士團隊秦安軍教授等人基于課題組前期工作,在活細胞內開展了自發的炔-胺點擊聚合反應,制備了分子量為7300的聚合物,并基于聚集誘導發光特性實現了“點亮”型的細胞成像和對細胞的原位殺傷。

細胞內化學反應作為生物學研究的有力工具已被用于生物成像、疾病診斷和治療等領域。例如點擊化學、Staudinger ligation等反應可以通過在細胞內生物大分子上引入反應性基團、熒光基團或藥物分子等,在研究復雜的細胞內生理過程及疾病診療等領域發揮了重要的作用。然而,金屬催化劑帶來的細胞毒性、引入反應性基團帶來的繁瑣步驟及官能團反應活性過高導致穩定性差等問題限制了其應用范圍。與此同時,聚合物相對于小分子體系具有更優異的光物理性能和協同放大效應,并可以解決小分子功能復合時的不足,因此在生物醫藥領域擁有著越來越寬廣的舞臺。但是,聚合物疏水的骨架結構導致其在生理環境中容易聚集從而不容易被生物體攝取和利用,且會面臨聚集導致發光猝滅(ACQ)等問題。而利用聚集誘導發光(AIE)材料獨特的光物理性能,發展一種在細胞內原位制備具有AIE性能的聚合物的方法,具有很大的研究價值及應用前景。

本工作中,基于該團隊前期發展的自發的炔-胺點擊聚合,結合細胞內豐富的氨基這一事實以及AIE特性的四苯基乙烯基團的引入可實現高的聚集態發光效率、良好的光穩定性和大的Stokes位移的特征,作者構筑了“lab-in-cell”。羰基活化的炔類單體可以自發地與含四苯基乙烯(TPE)的雙胺在細胞內進行聚合并得到重均分子量(Mw)為7300的AIE聚合物(PAA),并獲得了“點亮”型的熒光成像。同時,通過破壞細胞內的微管蛋白導致細胞壞死,從而實現腫瘤細胞的殺傷。該策略為細胞環境中探索復雜的細胞內活動提供了一種有效手段。

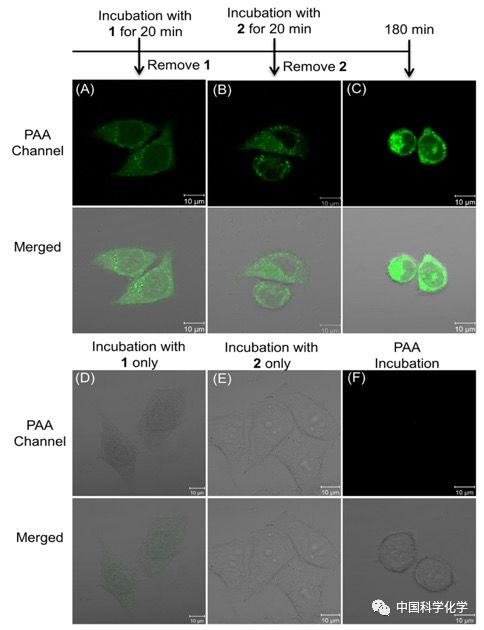

圖1 CLSM表征細胞內聚合。單體1(A)、單體2(B)先后與細胞培養20 min后,繼續培養140 min(C)的成像圖;單體1(D)、單體2(E)及實驗制得的PAA(F)單獨與細胞作用的成像結果。

作者進一步利用共聚焦激光掃描顯微鏡(CLSM)成像表征了單體1和單體2的細胞內聚合。為了避免兩種單體在培養基中相互反應,實驗過程中兩種單體先后與細胞孵育,之后用PBS洗三次。由于PAA具有AIE特性,可以通過監測熒光信號來研究聚合過程。如圖1A所示,在與單體1孵育后,只可以在HeLa細胞中檢測到微弱的綠色熒光,并且在加入單體2后熒光信號沒有增強(圖1B)。但隨著孵育時間的延長,熒光信號越來越強,3小時后便可以觀察到明亮的綠色熒光(圖1C)。相比之下,僅用單體1處理的細胞幾乎檢測不到熒光信號,這可能是因為小分子容易被細胞膜上的蛋白質泵出。而僅用單體2孵育的細胞中也能觀察到與1類似的現象。上述結果表明,自發的炔-胺點擊聚合可以在細胞內進行,并且基于所含的AIE基元可實現“點亮”型熒光成像。作為對照,作者將實驗制備獲得的PAA與HeLa細胞孵育,成像結果顯示其并不能穿過細胞膜,細胞內沒有熒光信號,進一步表明細胞的熒光信號來源于單體1和2在細胞內自發點擊聚合所得的PAA(圖1F)。

此外,作者將細胞裂解并進行相關處理后,用THF溶解沉淀物,并用凝膠滲透色譜測定分子量。結果顯示只有與兩種單體先后孵育的細胞組可以檢測到分子量為7300的產物,而其他對照組基本檢測不到大的分子量產物。作者還利用紅外光譜表征了細胞內聚合產物,發現產物中單體2的≡C-H(3225 cm-1)和C≡C(2078 cm-1)的伸縮振動峰消失,并伴隨著C=C(1603 cm-1)伸縮振動峰的生成。該紅外光譜表征結果與在溶液中制備得到的PAA結果基本一致。以上實驗結果表明確實通過原位的細胞內炔-胺點擊聚合制備了具有AIE性能的聚合物。

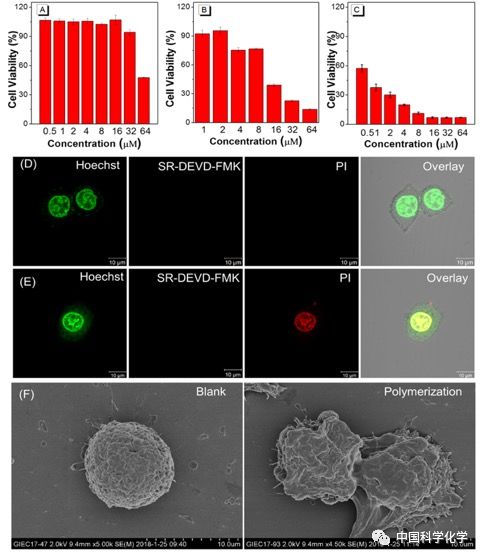

圖2 單體1(A)、單體2(B)及細胞內聚合(C)的細胞毒性;空白組(D)及細胞內聚合(E)的細胞分別用凋亡探針SR-DEVD-FMK及PI共染后的成像圖;(F)空白組及細胞內聚合的HeLa細胞SEM表征圖。

作者進一步通過MTT測定評估了細胞內聚合產物的細胞毒性。鑒于培養基中存在的大量氨基酸,作者將單體分散在PBS中,并與HeLa細胞分別作用20分鐘,然后用新鮮培養基替換并孵育24小時。如圖2所示,單體1具有良好的生物相容性;而單體2在高濃度下展現出輕微的細胞毒性,這可歸因于通過其與蛋白質氨基反應封閉了細胞的一些功能。而當細胞先后與單體1和2作用后,再繼續在培養基中培養24 h,細胞毒性明顯增加。通過凋亡試劑及掃描電鏡表征發現,該細胞內聚合反應誘導細胞死亡不是通過凋亡途徑,而是誘導細胞壞死達到細胞殺傷的效果。

綜上所述,作者在細胞內實現了自發的炔-胺點擊聚合,不僅可以實現細胞的“點亮”型熒光成像,而且還可用于腫瘤細胞的殺傷。這種新型的“lab-in-cell”擴展了點擊聚合在生物領域中的應用,為研究細胞內的生理過程提供了強大的工具。

該成果以“Lab-in-cell based on spontaneous amino-yne click polymerization”為題,最新在線發表于Science China Chemistry, 并于2018年11月12日申請了中國發明專利保護。論文第一作者為華南理工大學胡蓉博士,通訊作者為秦安軍教授和唐本忠院士。

詳見:Hu Rong, Chen Xu, Zhou Taotao, Si Han, He Benzhao, Kwok Ryan Tsz Kin, Qin Anjun, Tang Ben Zhong. Lab-in-cell based on spontaneous amino-yne click polymerization. Sci. China Chem., 2019, DOI:10.1007/s11426-019-9517-9.

論文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11426-019-9517-9

- 港中深唐本忠院士/北師大何本釗 Angew:吡啶鎓-炔點擊聚合 2024-05-04

- 吉林大學李洋課題組《Nano Energy》: 基于超分子聚合物制備超耐磨且可在-30 ℃自修復的超疏水涂層 2024-04-16

- 華科大吉曉帆教授團隊《Macromolecules》:利用羥基-炔點擊化學制備高分子量聚[2]索烴 2024-04-16

- 唐本忠教授/林榮業教授團隊、胡連瑞研究員 Nat. Commun.:變色龍聚集誘導發光分子在光、熱調控下六重穩定態的可控轉換 2025-07-11

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士與趙征教授團隊《ACS Nano》綜述:聚集誘導發光材料實現高分辨生物成像 2025-01-07