從機械應變、運動、光、熱、磁場等自然資源中獲取能量已經成為穿戴式、自供電電子、物聯網無線傳感器網絡(WSNs)等領域的研究熱點。能量收集機械應變和運動,傳統方法有壓電,靜電,和電磁等。然而,作為一個典型的自供電、自感知的可穿戴設備,壓電能量收集器表現出結構簡單、小型化和更高的能量密度等優點。相比傳統的無機陶瓷和單晶材料,PVDF及其共聚物因其柔性、靈活的設計、小的聲阻抗,以及寬響應頻率和高化學穩定性,因此更適合應用于可穿戴電子、步行發電等應用。但與無機壓電陶瓷或壓電單晶相比,因其壓電系數、介電常數很小,因此產生的功率密度一直偏低。

董蜀湘教授課題組成果在線發表于《能源與環境科學》

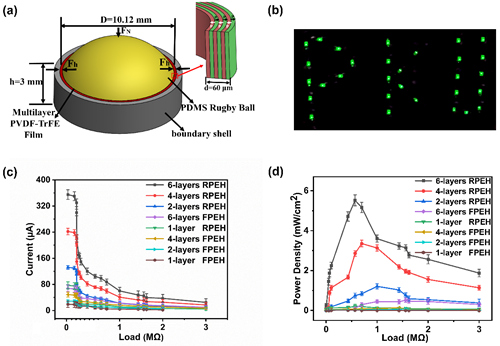

最近,北京大學工學院董蜀湘教授課題組,在北京市科技專項資助下,研發了具有自主知識產權的3D打印設備,獲得授權中國發明專利。利用自主研發的3D打印設備成功制備了多層PVDF-TrFE薄膜以及研制了具有彎張效應的橄欖球新穎結構壓電能量收集器,其表觀壓電系數及功率密度獲得了顯著提升。實驗結果表明3D打印的橄欖球能量收集器在頻率為3.5 HZ,壓強為0.046 MPa的機械壓力下,可以產生88.6 Vp-p的峰值電壓和0.35 mA的短路電流;它的單位面積峰值輸出功率密度更是高達16.4 mW cm?2,這比其它柔性壓電發電材料的功率密度高出一個量級,也和太陽能電池的功率密度相當。提出的3D打印多層柔性壓電薄膜制備方法和橄欖球彎張機制能量采集設計,在未來的具有自傳感、自供電功能的柔性可穿戴電子設備、無線傳感器網絡、自發電智能道路等,具有巨大發展潛力。

能量回收器設計與性能測試圖:(a)樣品結構回收示意圖;(b)能量回收器應用圖;在3.5 HZ頻率,不同負載阻抗條件下,能量回收輸出功率(c)和電流(d)

這項研究成果也證明3D打印工藝是一種簡單、有效的方法,在未來的柔性、微電子器件制備領域也有應用前景。該成果在線發表在《能源與環境科學》(Energy & Environmental Science, IF= 33.25),題目為“The large piezoelectricity and high power density of a 3D-printed multilayer copolymer in a rugby ball-structured mechanical energy harvester”。該成果第一作者是北京大學工學院材料系17級博士生袁小婷,董蜀湘教授是論文唯一通訊作者。研究獲得了國家自然科學基金委(51772005,51132001)、北京市科技專項、磁電功能材料與器件北京市重點實驗室、新奧能源科技的資助。

文章鏈接為:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c9ee01785b#!divAbstract

- 浙江大學吳晶軍、方子正團隊 Adv. Mater.:3D打印超強韌可修復彈性體 2025-07-07

- 南理工/國科大杭高院王杰平、南理工易文斌等 Nat. Commun.:可消除光固化3D打印層紋的聚二硫代氨基甲酸酯研究 2025-07-03

- 昆士蘭大學喬瑞瑞團隊 Adv. Mater. 綜述:納米復合材料的創新制備與應用 - 從傳統合成到先進3D打印技術 2025-06-25

- 西安交大張志成教授團隊 Adv. Mater.: 在柔性壓電聚合物領域取得新進展 2025-04-23

- 北石化師奇松/北服張文娟 CEJ:納米限域極化釘扎效應增強PVDF-HFP的壓電效應制備柔性壓電傳感器 2024-11-15

- 北石化師奇松課題組 CEJ:可用于人體健康和運動監測的柔性壓電傳感器 2024-04-19