光電科技的進步改變著我們的日常生活并引領著國計民生的重大革新。有機光電功能材料作為其核心組分,以薄膜或納米顆粒等分子聚集態的形式應用于各種光電器件和生物體系中。功能分子結構的不斷更新帶動著光電性能的日新月異,體現出微觀構筑單元對材料屬性的調控作用。但材料的光電性能并不等同于構筑基元--單個功能分子性質的線性疊加,而經常是整體差異性的響應,這一有趣的現象吸引了科學家們對分子聚集態的廣泛關注,特別是有機室溫磷光、聚集誘導發光、力致發光等聚集態依賴型發光現象的出現,促進了分子聚集態結構的研究,并推進了介觀尺度上構性關系的深入探索,為光電功能的精準調控提供了重要的思路。分子排列作為聚集態規整結構的精細展現,是深度理解宏觀光電性能與微觀分子聚集狀態關聯性的核心內容,并對其內在作用機制起著決定性的作用。

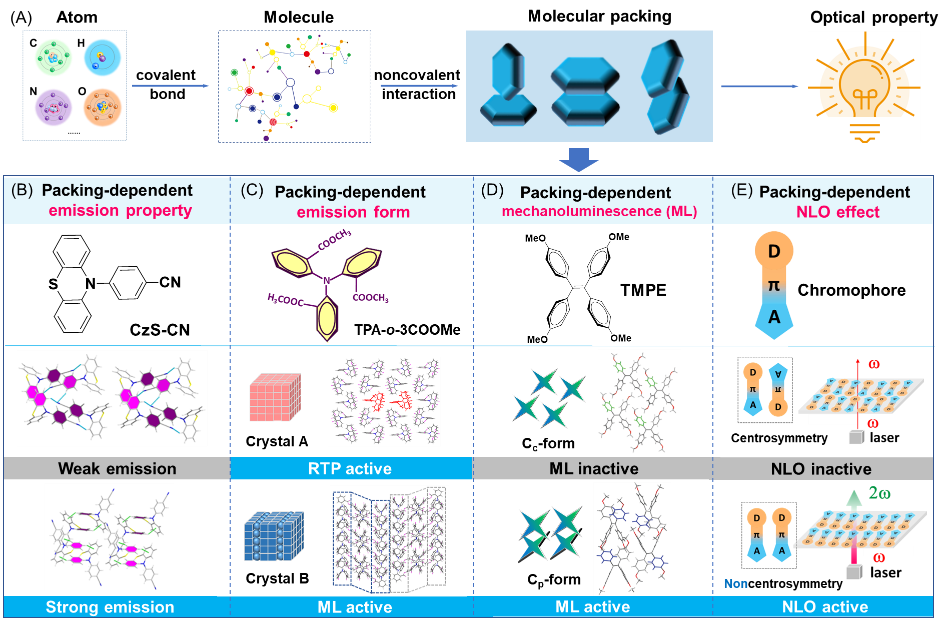

圖1. 有機光電功能材料的構筑和分子聚集模式對光電功能的決定性作用. RTP:有機室溫磷光; ML: 力致發光; NLO: 非線性光學.

通過對功能分子聚集態結構與光電性能之間構性關系的系統研究,李倩倩教授和李振教授在Acc. Chem. Res.發表題為 “Molecular Packing: Another Key Point for the Performance of Organic and Polymeric Optoelectronic Materials” 綜述,基于課題組前期系統的工作,從有機化合物同質多晶的不同光學性質出發,如:各種發光的強度和顏色、發光機制 (室溫磷光和力致發光)、二階非線性光學效應等,強調了分子排列與宏觀性能的緊密聯系 (圖1),并總結了各自的優勢分子排列方式以及相應的分子調控策略。

以力致發光為例,這種機械力產生的熒光或磷光現象,與晶態中不同分子排列所帶來的破碎方式、光致發光性質和結構穩定性密切相關。力刺激所帶來的晶體破碎,往往會形成斷面處電荷的累積和分離,以電子轟擊的形式產生激發源。破裂過程一般會優先發生在分子間作用力較弱、分子密度較低的位置,通過對分子排列疏密度的分析可初步判斷其斷裂的位置和方式 (圖1c)。而材料受激后的發光現象則很大程度上取決于其晶態下的光致發光性質,受到分子共軛結構、分子間相互作用和耦合方式等的影響。由此出發,結合聚集誘導發光 (AIE) 的概念,選取經典的AIE分子的構筑單元為核心骨架,構筑了多個高效聚集態光致發光和力致發光的體系,如圖2所示,其分子堆積均體現出魚骨狀或交錯的排列方式,有效抑制了分子間π-π相互作用對發光的猝滅效應,并通過大量的C-H…π相互作用抑制了分子運動所帶來的非輻射躍遷過程。而且,此類排列方式所產生的類似分子間互鎖結構,對力刺激下聚集態結構的穩定性起到了鞏固和加強的作用,有效減少了分子滑移所帶來的能量損失,促進高亮力致發光效應的產生。

圖2. 力致發光分子及其晶態下的堆積方式

而對于有機室溫磷光分子而言,分子聚集態結構的優化,可以促進系間竄越和提高激發三線態穩定性(圖3A)。以常見的發光基團-咔唑為例,通過側邊取代基的調控,實現了分子間π平面重疊和耦合程度的增加,獲得了磷光壽命從114 ms到748 ms的延長。將此策略應用于吩噻嗪類的分子中,隨著取代基拉電子效應的增強,促進了吩噻嗪共軛主體的面面堆積,實現了磷光壽命的逐漸增長 (圖3B)。進一步簡化取代基的結構至烷基鏈,基于烷烴的奇偶碳數所產生的差異性分子堆積模式,實現了室溫磷光壽命的奇偶效應 (圖3C)。這些取代基的微小變化,體現出分子排列方式的大幅度改變,進而有效延長了室溫磷光的壽命,為有機化合物光致發光性質的調控提供了新的策略和思路,也印證了分子堆積形式對宏觀光電性能的核心作用。

圖3. 分子排列和耦合對有機室溫磷光過程的影響,以及優勢分子排列調控的相關策略

更有趣的是,分子本征的聚集態結構在外界光、電、熱和機械力的刺激下,部分還體現出分子排列變化所產生的動態光電效應。該課題組首次報道了純有機光誘導室溫磷光現象(圖4B):酚噻嗪類化合物CS-CF3在自然狀態下,幾乎無室溫磷光性質,但紫外燈光照5分鐘后出現明顯的RTP現象。其內在機制主要是共軛體系的距離減小與相互作用的增強,以及相應的系間竄越和激發態穩定性的增強所致(圖4A)。這類新穎的光誘導室溫磷光性能可應用于安全防偽等領域,體現出多圖案和信息的變化(圖4C)。

圖4. 光誘導室溫磷光現象、內在機制和應用

通過詳細探討外界刺激條件下分子聚集形式與光電響應的機制,以及影響分子排列的內在因素,包括分子自身的空間結構、電子特性以及自組裝效應等對分子間相互作用的影響 (圖5),本綜述重點強調了有效的分子排列所引發的新現象和新性質,以多個典型實例強調了該課題組于2018年提出的 “Molecular Uniting Set Identified Characteristic (MUSIC)” 概念,以音樂形象化分子的聚集態行為,指出分子聚集體的核心功能和決定性作用。

圖5. 影響分子排列的相關因素和“MUSIC”概念的提出

目前,受制于分子間相互作用的多樣性和外環境的復雜性,分子聚集態結構的精細調控還處于初級階段,作者從分子結構的設計、新型聚集態結構的分析方法、精準分子結構-排列-光電性能關系的構筑、內在機制和理論的研究等方面,對其發展前景和挑戰進行了分析和展望,為高性能光電材料的開發提供新思路,可促進其功能的拓展與創新。

文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.accounts.0c00060

- 港中深/港科大唐本忠院士團隊 JACS: 通過受體樹枝化實現高效的有機室溫磷光 2025-05-20

- 華南理工大學趙祖金教授課題組 Sci. Adv.: 純有機室溫磷光敏化劑制備高性能超熒光OLED 2025-03-24

- 北林彭鋒教授團隊 Adv. Mater.:基于可食用魔芋多糖制備3D打印室溫磷光材料 2024-04-26

- 武漢大學李振/李倩倩課題組《Adv. Mater.》:聚焦“分子排列” - 從相鄰分子的堆積模型到分子聚集結構 2023-10-01

- 李振教授、楊全紅教授 Matter: 前方高能 前景聚能 - 當鋰電池邂逅分子聚集態科學 2022-10-05

- 天津大學分子聚集態科學研究院成立 2018-12-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21