自1992年起,微/納米中空結構的設計主要集中在球形、纖維、管狀、類項鏈和立方體等形狀。特別地,中空微/納花狀結構由于其高比表面積、低密度和高負載能力等優點受到了科研界和產業界更多的關注。但是,先前報道的中空花狀結構多是在靜電力或表面活性劑的輔助下由實心的無機納米片或納米棒自組裝制得。在循環測試過程中,無機中空花狀會發生結構變形或坍塌。另外,中空結構中的實心納米片或納米棒會導致活性位點的利用不充分。相比之下,一體化的有機中空微/納米花的合理設計和調控對于克服這些缺點具有重要意義。共價有機骨架(Covalent Organic Frameworks, COFs)是一類新興的有機多孔晶體材料,具有高結晶度、大比表面積和豐富的活性位點等優點。然而,傳統的COFs納米結構多為實心球狀或單一的中空單元(如管狀或者中空球狀),迄今為止,具有內部空間互通結構的一體化中空COFs微米花仍未見諸報道。

近期,南京郵電大學趙強教授和黃維院士團隊首次通過自模板策略合成了5~7 μm的具有內部連通結構的一體化中空COFs微米花狀結構。其生長機制涉及納米粒子自組裝、由內而外的奧斯特瓦爾德(Ostwald)熟化和外延生長策略。由于固有的孔隙率和相互連接的內部結構,中空花狀COF-316可以通過“內部”和“外部”功能化與聚吡咯(PPy)均勻地復合,其中二者間的氫鍵相互作用增強了電荷轉移效率和結構穩定性。這項工作對促進用于儲能設備的3D中空COFs材料的結構設計和概念研究具有重要指導意義。

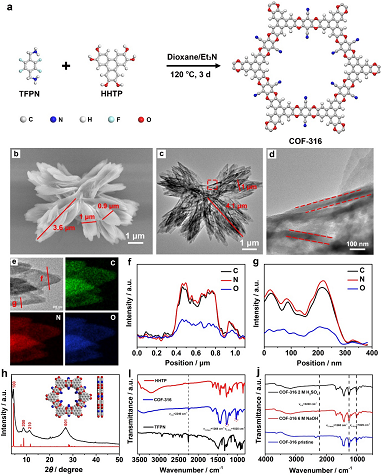

圖1. 3D中空COF-316微米花的合成與表征。(a) COF-316的合成圖。(b) COF-316的SEM圖像。(c) COF-316的TEM圖像。(d) 放大的TEM圖像。(e) COF-316的元素分布圖像。(f-g) 中空COF-316的線性掃描元素分布。(h) PXRD配置文件。插圖:COF-316的結構示意圖。(i) HHTP,TFPN和COF-316的FT-IR光譜。(j) 原始、2 M H2SO4、6 M NaOH處理的COF-316的FT-IR光譜。

圖2 中空COF-316微米花的形成機理和中間體結構表征。(a) 中空COF-316微米花的形成過程示意圖。(b-e) 分別在6、12、24和48 h合成的COF-316中間體的SEM圖像和(f-i) TEM圖像。(j)中空桿狀COF-316初始階段的元素分布圖像。(k) 中空棒狀COF-316初始階段的EDS線性掃描元素分布。(i) 中空棒狀COF-316的元素分布圖像。(j) 中空棒狀COF-316的EDS線性掃描元素分布。(k) 分別在1、2和3d合成的COF-316的FT-IR光譜和(i) N2吸附等溫線。

圖3 COF-316@PPy TCE的制備和表征。(a) COF-316、HHTP、TPAN在30 mV s-1的掃描速率下的CV曲線。(b) COF-316 TCE在不同掃描速率下的CV曲線。(c) COF-316 TCE在不同電流密度下的GCD曲線。(d) COF-316@PPy TCE的制備過程示意圖。(e) COF-316 TCE的光學透射率。(f) COF-316@PPy TCE的光學透射率。1. COF-316-1@PPy; 2. COF-316-3@PPy;3. COF-316-5@PPy;4. COF-316-7@PPy;5. COF-316-9@PPy。

圖4 COF-316@PPy FTSCs的電化學表征。(a) COF-316@PPy TCE的CA。(b) COF-316-1@PPy TCE在不同掃描速率下的CV曲線。(c) 在開路電壓下收集的EIS曲線的奈奎斯特圖。(d)COF-316@PPy FTSCs、ITO/PET、COF-316-1和COF-316-1@PPy FTCE的透光率光譜。(e) 在不同掃描速率下,COF-316-1@PPy FTCE的CV曲線。(f) 在不同電流密度下,COF-316-1@PPy FTCE的GCD曲線。(g) 在不同彎曲角度(0o,45o,90o,120o,135o,150o和180o)下,COF-316-1@PPy FTCE的電容保持曲線(掃描速度:50 mV s-1)。插圖:彎曲TFSCs的照片和示意圖。(h) FTSCs在0.02 mA cm-2時的循環穩定性。插圖:TFSCs在30o彎曲角度下的照片。(i) Ragone plots圖。

該研究成果以“All‐in‐One Hollow Flower-Like Covalent Organic Frameworks for Flexible Transparent Devices”為題發表在Advanced Functional Materials期刊。本文工作為進一步設計中空COFs以及組裝基于該結構的柔性透明器件奠定了基礎。

西北工業大學黃維院士、南京郵電大學趙強教授和趙為為博士為共同通訊作者,在讀博士生王維康為該文章的第一作者。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202010306

- 蘇州大學嚴鋒教授團隊 Angew:離子型COFs高效水收集 2024-12-24

- 陜師大劉忠山/福建物構所袁大強 AFM:溶劑熱法成型制備COFs的普適性策略 2024-04-07

- 上海交大莊小東教授課題組 JACS:同分異構型雙孔二維共價有機框架 2023-11-18