顆粒尺寸對水難溶性藥物的生物利用度具有顯著影響,通過減小顆粒粒徑可以有效提高藥物的溶解度和溶解速度,從而提高生物利用度。綠色環保的超臨界二氧化碳流體技術可以規避傳統制備方法存在的有機溶劑殘留等問題,且能保持熱敏性藥物的活性,在藥物制劑領域具有巨大的應用前景。

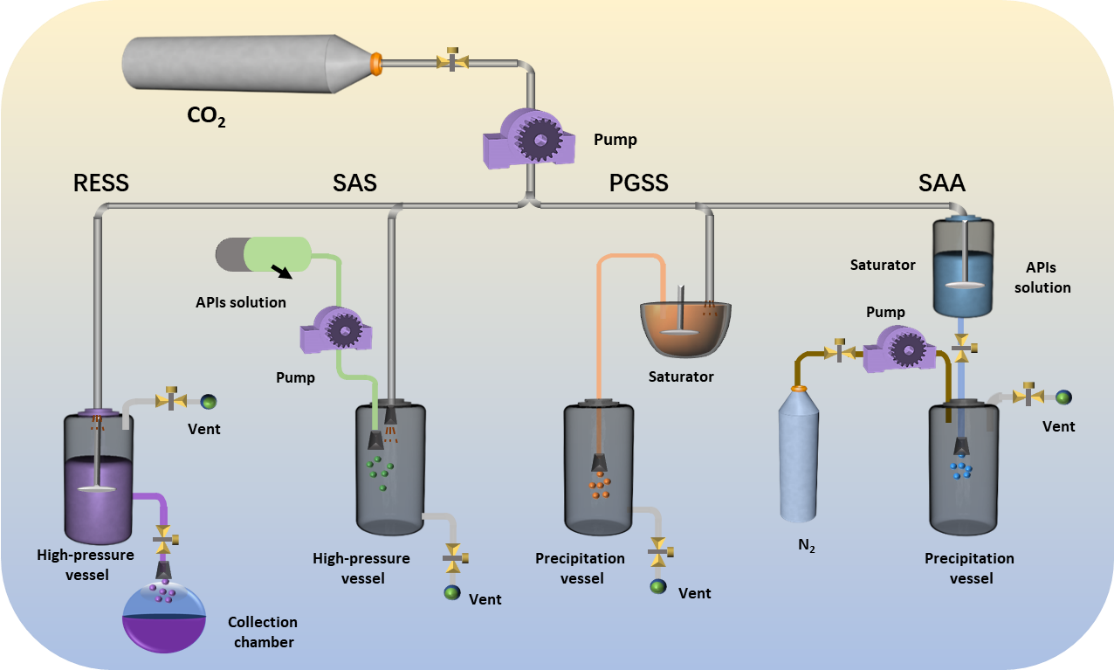

近期,華僑大學陳愛政教授團隊應邀在《Advanced Drug Delivery Review》的“Emerging Pharmaceutical Technologies For Novel Dosage Development”專刊發表了題為“Supercritical Fluid (SCF)-assisted Fabrication of Carrier-free drugs: An Eco-friendly Welcome to Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)”的綜述論文。該論文對基于超臨界流體技術制備藥物無載體顆粒的方法和進展進行了系統的綜述。文章以超臨界二氧化碳作為抗溶劑、溶劑、輔助劑制備藥物顆粒的三種方法為出發點,對這些方法進行了詳細的分析和總結,并重點討論了制備過程中二氧化碳流速、溶劑流速、溶劑濃度、溫度、噴嘴、壓力等對藥物顆粒形成的影響。

圖1. 超臨界流體技術制備藥物納米顆粒的主要方法

同時,文章也系統地分析了超臨界流體技術制備過程對藥物自身性質(晶型、顆粒尺寸、穩定性)的影響,并詳細總結了超臨界流體技術在制備不同種類藥物顆粒的應用及藥物顆粒的給藥途徑。此外,文章對超臨界流體技術在藥物領域的應用進行展望,并探討了其在產業化及臨床轉化方面亟待解決的問題和可能解決的方法。

華僑大學化工學院生物材料與組織工程研究所Ranjith Kumar Kankala副教授和2021屆博士畢業生徐沛瑤為該論文共同第一作者,陳愛政教授為通訊作者。論文致謝了國家自然科學基金(81971734、32071323、31800794)及福建省生物材料科技創新團隊項目的資助。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X21002386

作者簡介:

陳愛政:博士、教授、博士生導師。

福建省優秀教師,入選國家百千萬人才工程、被授予“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號。目前擔任中國生物材料學會理事、中國生物材料學會復合材料分會秘書長、中國生物材料學會青年委員會委員、華僑大學生物材料與組織工程研究所所長、福建省生物材料科技創新團隊帶頭人、福建省生物材料化工博士生導師團隊帶頭人。主持國家自然科學基金海峽聯合重點項目、面上項目、國家重點研發計劃政府間國際科技創新合作重點專項等國家級課題8項。主要從事超臨界流體技術及生物材料與組織工程領域的研究,已在AM、AFM、Small、JCR、CEJ、AHM、Biofabrication等期刊發表SCI收錄論文100余篇,獲授權國家發明專利10余項。

課題組網頁:https://www.x-mol.com/groups/hqubiomat

- 華僑大學陳愛政教授和廣州市第一人民醫院楊蕊夢教授:超臨界流體技術制備含硒聚合物藥物載體用于ICG光動力治療的研究 2020-09-27

- 超重力技術制原料藥獲突破 已研制出近40種納微藥物顆粒產品 2012-10-17