放射性皮炎作為癌癥放療最常見的并發癥之一,困擾著約95%的放療患者。這種損傷往往始于輕微紅斑和干性脫屑,伴隨著難以忍受的瘙癢;隨著輻射劑量累積,病情可能急轉直下,發展為濕性脫屑、滲出甚至出血結痂,最嚴重者可出現難以愈合的潰瘍與壞死。在這一病理過程中,線粒體因其特殊的生物學特性,缺乏組蛋白保護且DNA修復能力有限,成為了輻射損傷的首要靶點。電離輻射不僅直接導致線粒體DNA雙鏈及單鏈斷裂,更會引發活性氧(ROS)爆發性生成,這種氧化應激的惡性循環會進一步破壞線粒體功能、擾亂能量代謝、打破細胞穩態,最終誘發劇烈的炎癥反應和細胞凋亡,推動放射性皮炎不斷惡化。面對這一臨床難題,開發能夠精準調控氧化應激、維護線粒體穩態的新型放射防護策略顯得尤為迫切。

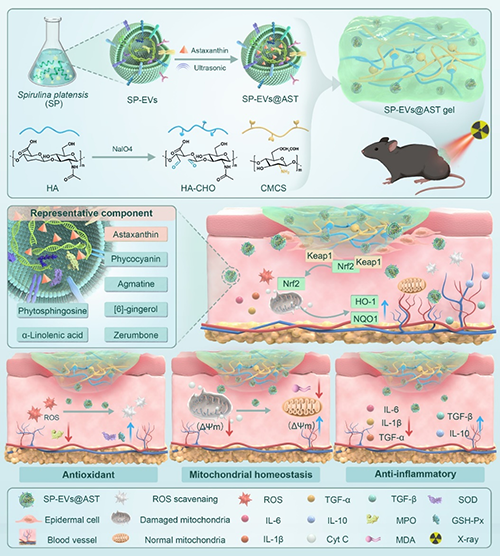

針對這一重大臨床需求,浙江大學周民教授團隊獨辟蹊徑,從天然螺旋藻(Spirulina platensis, SP)中分離出具有天然生物相容性的細胞外囊泡(EVs),并創新性地將強效抗氧化劑蝦青素(astaxanthin, AST)負載其中,成功構建了工程化微藻細胞外囊泡遞送系統(SP-EVs@AST)。這一精巧的設計不僅完整保留了EVs的結構與生物活性,更巧妙地解決了AST水溶性差、穩定性不佳的瓶頸問題,實現了載體與藥物的完美協同。研究結果表明,SP-EVs@AST能夠高效清除輻射誘導的過量ROS,修復受損的線粒體功能,顯著抑制炎癥因子的釋放,從而為細胞構筑起一道抵御放射損傷的堅固防線。為了進一步提升治療效果,研究團隊還將這一遞送系統封裝于由醛基化透明質酸(HA-CHO)與羧甲基殼聚糖(CMCS)通過動態共價交聯形成的水凝膠網絡中,開發出具有智能緩釋特性的皮膚防護敷料。這種敷料不僅能長期維持囊泡活性,實現藥物的可控釋放,還在動物模型中展現出卓越的放射防護效果和長期的生物安全性。

這項研究不僅證實了工程化微藻細胞外囊泡作為難溶性藥物載體的巨大潛力,更開拓了其在精準醫學領域應用的新視野。相關成果以《Engineered Microalgal Extracellular Vesicles for Enhancing Mitochondrial Homeostasis in Radiodermatitis Prevention》為題,近期發表在材料科學領域的頂級期刊《ACS Nano》上(https://doi.org/10.1021/acsnano.5c07135),為放射性皮炎的臨床防治提供了創新性的解決方案。

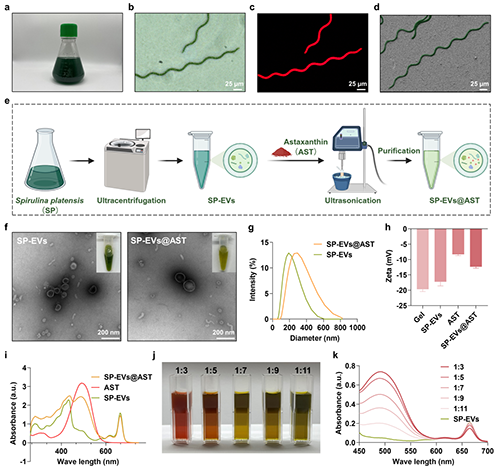

1.SP-EVs@AST的制備與表征

該研究采用差速離心結合超速離心的分離純化方法,成功從螺旋藻(SP)培養上清液中提取出微藻源細胞外囊泡(SP-EVs)。隨后,通過優化超聲共孵育工藝,將具有強效抗氧化活性的蝦青素(AST)高效裝載入囊泡內部,成功構建了工程化遞送系統SP-EVs@AST。該制備工藝在確保囊泡膜結構完整性的同時,顯著改善了AST的水溶性和制劑穩定性。透射電鏡(TEM)和動態光散射(DLS)表征結果顯示,SP-EVs@AST呈現典型的球狀囊泡形態,粒徑分布在200-300 nm范圍內,這一尺寸特性有利于其經皮滲透和遞送。該遞送系統的成功構建,不僅為親脂性藥物提供了高效的遞送解決方案,顯著提高了藥物的生物利用度和治療效果,同時也為微藻源細胞外囊泡在生物醫學領域的創新應用開辟了新途徑。

圖1 SP-EVs@AST的制備與表征

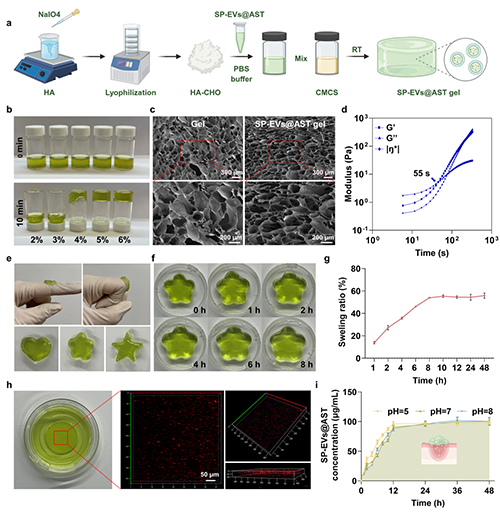

2.SP-EVs@AST水凝膠的制備與表征

為實現高效的經皮藥物遞送,該研究將SP-EVs@AST封裝于醛基化透明質酸(HA-CHO)/羧甲基殼聚糖(CMCS)自組裝水凝膠中,二者通過席夫堿反應交聯形成水凝膠,SP-EVs@AST均勻分布其中。設置不同濃度HA-CHO/CMCS來篩選最佳性能的水凝膠。結果顯示,5%(HA-CHO/CMCS 1:1)為最佳濃度,黏附性突出,可在成膠過程中實現瞬時附著并承重500?g。該凝膠適配0°–90°彎曲關節及不規則表面,并可塑形成多種形態,原位成膠于小鼠皮膚后,能在小鼠活動過程中穩定附著。儲能模量與損耗模量測試結果表明,該水凝膠在55?s內完成快速成膠,適于創面即時固定。溶脹實驗顯示,水凝膠在8?h內達到平衡并保持穩定結構。模擬皮膚創面微環境的藥物釋放實驗表明,在酸性條件下,水凝膠中的席夫堿鍵易斷裂,加速降解與藥物釋放;在中性至微堿性環境中,藥物釋放平穩,24?h基本達到最大釋放量。綜上,該研究構建的SP-EVs@AST水凝膠兼具高效藥物負載、穩定遞送及優異的皮膚適應性,展現出工程化微藻細胞外囊泡水凝膠在局部治療及精準藥物遞送中的應用潛力。

圖2 SP-EVs@AST水凝膠的制備與表征

3.SP-EVs@AST水凝膠恢復細胞增殖與遷移

共聚焦顯微鏡觀察顯示,SP-EVs@AST的細胞攝取呈現時間依賴性,4?h出現明顯內化,8?h以上可確保充分攝取。CCK-8檢測結果表明,SP-EVs、水凝膠及AST(≤25?μg/mL)對細胞無明顯毒性,SP-EVs@AST在不同濃度梯度下也表現出良好的安全性。進一步實驗發現,SP-EVs@AST水凝膠可顯著促進受輻照HaCaT細胞的增殖,恢復其克隆形成能力,提升細胞存活率并減少輻射誘導的凋亡。劃痕愈合實驗與Transwell實驗結果表明,該水凝膠有效恢復受輻照細胞的遷移能力。研究結果提示,SP-EVs@AST水凝膠具有良好的體外生物相容性及促進輻照皮膚創面修復的潛力。

圖3 SP-EVs@AST水凝膠恢復細胞增殖與遷移

4.SP-EVs@AST水凝膠調節線粒體穩態

線粒體作為細胞的主要能量工廠,極易受到輻射損傷。過量ROS的生成會進一步加劇線粒體功能障礙。DCFH-DA熒光探針檢測結果表明,SP-EVs@AST水凝膠顯著抑制了輻射誘導的ROS生成,這一結果與流式分析結果一致。JC-1染色實驗表明,該水凝膠能有效防止輻射導致的線粒體膜電位下降,并減少細胞色素C(Cyt-C)的外泄。TEM結果進一步證實,SP-EVs@AST水凝膠能夠維持線粒體嵴及結構的完整性。除了直接DNA損傷外,氧化應激也是輻射引起DNA雙鏈斷裂的重要因素。γ-H2AX免疫熒光檢測結果表明,SP-EVs@AST水凝膠顯著抑制了輻射引起的DNA損傷。綜上所述,這些發現證實了SP-EVs@AST水凝膠在維持線粒體穩態中的作用。

圖4 SP-EVs@AST水凝膠調節線粒體穩態

5.SP-EVs@AST水凝膠保護小鼠免受輻射誘導的皮膚損傷

為驗證SP-EVs@AST水凝膠的體內輻射防護作用,該研究建立了小鼠放射性皮炎模型(50?Gy X射線照射背部皮膚)。實驗分為四組,分別使用空白凝膠、SP-EVs凝膠、AST凝膠及SP-EVs@AST水凝膠進行處理,并在照射前進行適應性給藥。以照射次日為第1天,分別在第1、4、8、12天更換新凝膠,并于第8天(n=4)及第16天(n=6)處死小鼠取材,同時記錄第1至16天的皮膚損傷進展。實驗結果表明,SP-EVs@AST水凝膠顯著減輕了放射性皮膚損傷:第1天急性損傷面積較小,第4天未見干性脫屑,第8天無明顯紅斑與水腫;第12天開始出現痂皮脫落,提示皮膚更新;第16天可見毛發生長及修復跡象。相比之下,輻照組表現為嚴重滲出、潰瘍及出血。RTOG評分結果進一步證實,SP-EVs@AST水凝膠顯著延緩了皮炎的發生,促進了創面愈合與皮膚再生,與其他處理組相比,表現出更優的體內輻射防護與修復效果。

圖5 SP-EVs@AST水凝膠保護小鼠免受輻射誘導的皮膚損傷

6.SP-EVs@AST水凝膠減輕異常皮膚組織學變化

為探究SP-EVs@AST水凝膠對放射性皮膚組織損傷的修復作用,對小鼠背部皮膚進行組織學分析。H&E染色顯示,中期時SP-EVs@AST水凝膠組表皮狀況明顯優于輻照組;末期時,SP-EVs@AST水凝膠組表皮結構完整,而輻照組、空白水凝膠組、SP-EVs凝膠組及AST凝膠組均表現出相對嚴重的損傷與潰瘍。Masson及Picrosirius Red染色提示,SP-EVs@AST水凝膠組膠原纖維排列有序,區別于其他組紊亂結構。激光散斑成像結果表明,該組維持良好皮下血流,而輻照組存在明顯血流不足。進一步檢測顯示,SP-EVs@AST水凝膠降低了輻射誘導的I型膠原(COLI)過度沉積,并顯著上調表皮干細胞標志物整合素α6(Itgα6)及增殖相關標志物Ki67的表達,促進干細胞增殖遷移及表皮再生。綜上,SP-EVs@AST水凝膠通過改善微循環、抑制膠原沉積并保護干細胞的增殖活性,加速了輻射性皮炎的組織修復與再生。

圖6 SP-EVs@AST水凝膠減輕異常皮膚組織學變化

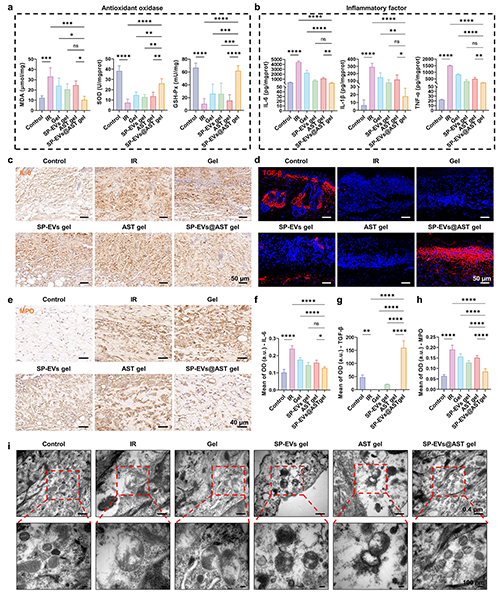

7.SP-EVs@AST 水凝膠抑制氧化損傷,減輕炎癥,并維持線粒體穩態

該研究進一步驗證了SP-EVs@AST水凝膠在輻射性皮膚損傷中的抗氧化和抗炎作用。體內實驗表明,SP-EVs@AST水凝膠顯著降低了脂質過氧化產物丙二醛(MDA)的水平,同時提升了超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)的活性,從而增強了抗氧化防御能力。RT-qPCR和ELISA結果顯示,該水凝膠有效降低了促炎細胞因子IL-6、TNF-α和IL-1β的表達,同時上調了抗炎因子IL-10和轉化生長因子β(TGF-β),表明其具有調節免疫炎癥反應的能力。免疫組化和免疫熒光染色進一步證實了上述炎癥因子的表達變化。此外,中性粒細胞浸潤指標髓過氧化物酶(MPO)的水平在SP-EVs@AST組保持正常,而在輻射組顯著升高。更重要的是,透射電子顯微鏡觀察發現,SP-EVs@AST水凝膠有效緩解了輻射引起的線粒體嵴結構破壞及腫脹,維持了線粒體穩態。綜上所述,SP-EVs@AST水凝膠通過抑制氧化損傷和炎癥反應,保護線粒體功能,表現出顯著的放射性皮膚防護效果。

圖7 SP-EVs@AST 水凝膠抑制氧化損傷,減輕炎癥,并維持線粒體穩態

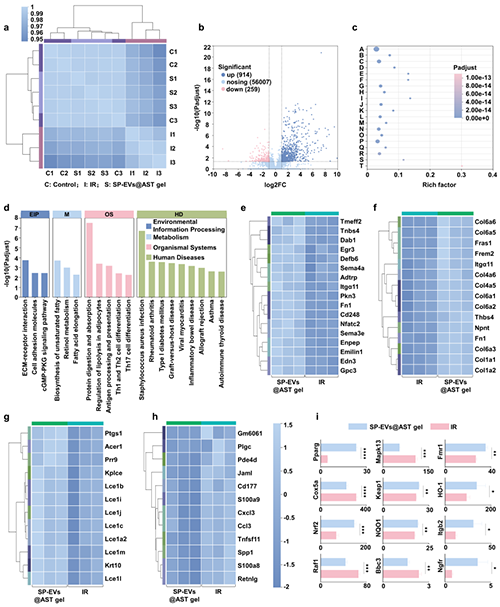

8.SP-EVs@AST水凝膠干預下放射性皮炎基因表達的綜合分析

為評估SP-EVs@AST水凝膠對放射性皮炎的基因調控作用,對第16天的對照組、輻照組及SP-EVs@AST水凝膠組的皮膚樣本進行了RNA測序分析。結果顯示,輻照組與SP-EVs@AST水凝膠組之間存在1173個差異基因,其中914個基因上調,259個基因下調。通過GO富集分析,發現這些差異基因主要涉及角質包被層、脂肪酸代謝、膠原相關細胞外基質及膜結構等生物學功能。KEGG分析進一步顯示,差異基因在ECM-受體相互作用、細胞黏附分子、蛋白消化吸收、Th1/Th2分化、金黃色葡萄球菌感染及炎癥性腸病等代謝通路中顯著富集。這些生物學過程與放射性皮炎的多種病理特征相吻合。基于這些結果,選擇了部分基因集進行目標基因聚類分析,結果表明SP-EVs@AST水凝膠組上調了與細胞遷移相關的基因(如Dab1、Adtrp、Thbs4、Enpep),促進了細胞增殖、血管生成與修復;同時,該組還上調了角質細胞相關的LCE家族基因,有助于維持皮膚屏障功能。相比之下,輻照組中白細胞相關基因(如Jaml、Cd177)顯著上調,提示炎癥反應加劇。

圖8 SP-EVs@AST水凝膠干預下放射性皮炎基因表達的綜合分析

9.SP-EVs@AST 水凝膠通過調控Nrf2/Keap1/HO-1/NQO1通路促進機體抗氧化功能

為探究SP-EVs@AST水凝膠緩解輻射誘導氧化應激的機制,該研究從氧化應激、氧化應激凋亡和活性氧產生三個方面對差異基因進行分析。結果顯示,SP-EVs@AST水凝膠干預顯著調控了Pparg、Nrf2、Keap1等氧化應激相關基因的表達,這些基因主要富集于Nrf2/Keap1/HO-1/NQO1抗氧化信號通路。該通路通過調節抗氧化酶的表達來維持細胞內氧化還原平衡。RT-qPCR和免疫熒光結果顯示,與輻照組相比,SP-EVs@AST水凝膠組中Nrf2、HO-1及NQO1的表達顯著上調,而Keap1的表達則下調,表明其具有更強的抗氧化能力。Western blot結果進一步證實了這些變化。當使用Nrf2特異性抑制劑ML385處理后,SP-EVs@AST水凝膠組中Nrf2、HO-1及NQO1的表達下降,而Keap1的表達無明顯改變,這進一步表明其抗氧化作用依賴于Nrf2通路。綜上,該研究證實SP-EVs@AST水凝膠通過調節Nrf2/Keap1/HO-1/NQO1信號通路來增強輻照細胞的抗氧化能力,從而保護線粒體免受氧化損傷。此外,Nrf2的激活還可以促進線粒體的生物發生和修復機制,進一步維持線粒體的完整性。

圖9 SP-EVs@AST水凝膠調控Nrf2/Keap1/HO-1/NQO1通路

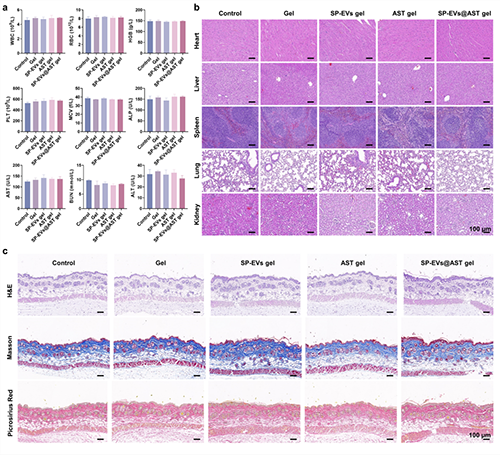

10.生物安全性評估

為評估SP-EVs@AST水凝膠的生物安全性,該研究進行了體內外毒理學分析。體外紅細胞溶血實驗結果表明,SP-EVs@AST水凝膠及其各組分的溶血率均低于1.5%,未觀察到明顯溶血現象。在體內實驗中,小鼠每隔4天接受一次不同水凝膠處理,持續28天,隨后采集血液及主要臟器(包括心、肝、脾、肺、腎和皮膚)進行毒性評估。血常規及血生化檢測結果顯示,SP-EVs@AST水凝膠對血細胞、肝功能(AST、ALT)和腎功能(BUN)均無顯著影響。主要臟器的H&E染色未見組織損傷,皮膚組織的H&E、Masson及Picrosirius Red染色也未發現不良改變。上述結果表明,SP-EVs@AST水凝膠具有良好的生物相容性和長期使用安全性,符合放射性皮炎皮膚防護制劑的基礎安全要求。

圖10 生物安全性評估

研究總結

該研究構建了負載蝦青素(AST)的工程化微藻細胞外囊泡(SP-EVs@AST),顯著提升了AST的溶解性與穩定性,同時保持了SP-EVs的結構完整性與生物活性,協同緩解了輻射誘導的氧化應激、線粒體損傷及炎癥反應。為實現局部皮膚遞送,SP-EVs@AST被封裝于由醛基化透明質酸與羧甲基殼聚糖自組裝形成的可降解水凝膠中,制得可貼敷的皮膚防護敷料,表現出良好的放射性皮炎預防潛力。該合成策略為SP-EVs遞藥提供了通用方法,有望擴展為可負載多類治療劑(包括親水/疏水小分子、核酸及蛋白質)的多功能遞送平臺。與復雜的內源性載藥策略不同,該體系利用超聲介導包封,無需對母細胞進行復雜遺傳改造,具備工藝簡便、可規模化的優勢。

圖 11 工程化微藻細胞外囊泡(SP-EVs@AST)通過調控線粒體穩態預防放射性皮炎

論文第一作者為浙江大學博士生崔家榕和浙江大學愛丁堡大學聯合學院博士后董佳,浙江大學周民教授為論文的通訊作者。上述研究得到了浙江大學鄂爾多斯鄂托克生物醫藥聯合研究中心項目、國家重點研發計劃、國家自然科學基金,以及浙江大學國際校區博士后"潮涌計劃"專項支持等基金項目的大力支持。

全文鏈接 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c07135

- 南華大學劉陽團隊 IJBM:一種單寧酸交聯的基于苯硼酸改性羧甲基殼聚糖的多功能水凝膠 2025-02-23

- 中國農科院植保所農藥創新中心 CEJ:利用農藥分子噁霉靈誘導海藻酸鈉和羧甲基殼聚糖混合水溶液構建性能優異的超分子載藥水凝膠 2022-09-20

- 武大周金平教授團隊《ACS AMI》:具有自修復性能的羧甲基殼聚糖注射型水凝膠敷料的快速制備 2021-05-25

- 合工大方華高副教授/ 丁運生教授團隊 Macromolecules:動態交聯的近晶型液晶彈性體結構與性能研究的新進展 2023-09-23

- 北化盧詠來教授團隊《Chem. Mater.》:動態共價交聯的橡膠基體輔助構筑高度垂直排列取向的BN微觀結構用于高性能熱界面材料 2023-06-27

- 清華大學徐軍課題組《Mater. Horiz.》: 熱-紫外調控的動態共價交聯彈性體用于光刻轉印柔性電路 2022-10-13

- 浙大王立教授/俞豪杰教授團隊Carbohyd. Polym.:用于促進傷口愈合和骨再生的多巴胺功能化硫酸軟骨素/明膠基復合水凝膠 2025-07-26