圖2 傳感器的水感應性能。(a)水傳感器測量裝置示意圖。(b)BCT5-1.2傳感器在1.5s循環速度下的循環電流變化率曲線。插圖顯示了循環電流變化曲線的局部放大細節。(c)響應時間的確定定義為浸入水中達到最大電流變化率所需的時間。BCT5-1.2傳感器在100%(d)、500%(e)、1000%拉伸(f)、180°彎曲(g)、打結(h)、60分鐘洗滌(i)不同變形下的循環電流變化率曲線。插圖顯示了傳感器在水中相應變形下的I–V曲線,以及不同變形前后的相應照片。

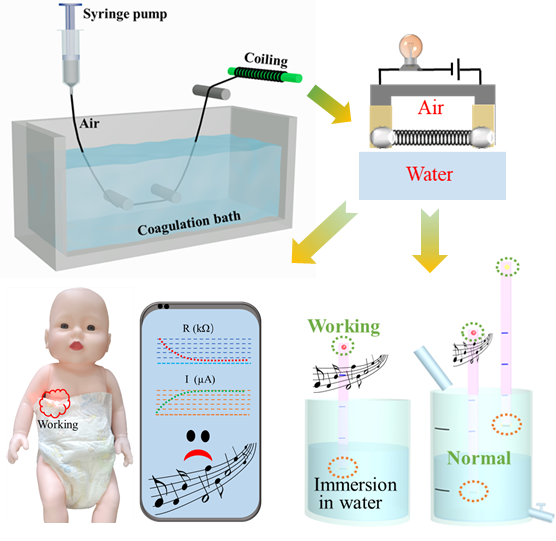

圖3 (a)傳感器在人工尿液中的循環傳感性能(插圖顯示了循環電流變化率曲線的局部放大細節)。(b)傳感器在尿布不同位置的電流變化。(c)傳感器位于尿布外側時,電流隨時間變化,插圖顯示了電流變化曲線的局部放大細節。(d)尿布分層結構示意圖。(e)用于連接LED的電路連接示意圖。(f)智能尿布佩戴在嬰兒身上在無尿狀態時LED沒有工作。(g)嬰兒身上佩戴的智能尿布,在產生尿液時LED工作。(h)無線藍牙模塊。(i)穿著智能尿布的嬰兒。(j)與手機相連的電路連接示意圖(ADC是模數轉換器)。(k)沒有尿液時的手機顯示界面。(l)有尿液時的手機顯示界面。

該工作是團隊近期關于以細菌纖維素為基體的紡絲組裝的相關研究的最新進展之一。對于細菌纖維素的紡絲,團隊進行了將細菌纖維素進行TEMPO氧化處理,然后進行納米纖維紡絲,對紡絲條件進行了詳細的研究(ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 24, 20330–20339;)。同時采用堿溶解的方法制備了基于細菌纖維素的水凝膠(Nanoscale, 2019, 11, 15347;J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 12574;Desalination 500 (2021) 114899等)。對于細菌纖維素基智能纖維的研究是該團隊一直的研究方向,將其用于傳感器,超級電容器等(ACS Nano 2020, 14, 11, 15428–15439;Chemical Engineering Journal 368 (2019) 1022–1032;Electrochimica Acta 283 (2018) 1578e1588;Chemical Engineering Journal 391 (2020) 123527等)。基于之前的研究,他們發現細菌纖維素的部分溶解性使其具有自增強的獨特性能,為此團隊對其系統探索了溶解條件和紡絲條件對纖維性能的影響,以及其應用的探究。過去兩年中,首先制備了高強度的細菌纖維素纖維以及具有螺旋結構的細菌纖維素纖維(ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 1545?1554),而且探索了其與碳納米管等活性材料復合紡絲用于超級電容器的研究(Chemical Engineering Journal 427 (2022) 131904),接下來團隊將對細菌纖維素智能化的開發和研究進行進一步的深入探索。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c00960

通訊作者簡介

陳仕艷教授簡介:

東華大學材料學院研究員。致力于細菌纖維素形成機理、多重結構調控、原位制備及功能材料研究。獲得2014紡織工業聯合會科技進步一等獎(4/12),2014紡織工業聯合會科技進步二等獎一項(1/10), 2015年上海科學技術發明一等獎(3/12), 2015年桑麻紡織科技一等獎。2018年上海市教育系統巾幗建功標兵。第十五屆上海市婦女代表大會代表。

王華平教授簡介:

東華大學研究員,博士生導師,高性能纖維及制品教育部重點實驗室主任、產業用紡織品教育部工程研究中心副主任。長期致力于纖維科學和工程研究,在聚酯纖維材料改性、加工及其資源綜合利用基礎理論、關鍵技術和應用研究方面取得了系列創新性成果,發表SCI論文100余篇;授權發明專利108項。獲國家科技進步二等獎5項,省部級科技成果獎23項;獲中國紡織學術大獎、全國優秀科技工作者、改革開放40年紡織行業突出貢獻人物、何梁何利基金科學與技術創新獎、百千萬人才工程國家級人選、全國創新爭先獎、中國紡織工業聯合會特別貢獻獎(桑麻學者)等榮譽稱號、享受國務院特殊津貼。參與制訂“中國化纖工業十二五及十三五規劃”、創建中國化纖流行趨勢研究與發布平臺、建設國家先進功能纖維制造業創新中心、編撰《中國大百科全書》纖維分卷,推動行業綠色制造,智能制造及標準體系建設。

課題組介紹

東華大學化纖工程研究中心團隊,起源于滌綸高速紡絲課題組,至今已有近40年的歷史,是纖維成形理論研究與工程技術開發的專業團隊。團隊秉承科教融合的教育理念,堅持做有價值的研究,致力于纖維材料的創新研究與技術開發,在纖維新材料設計、紡絲成形理論與技術、功能纖維和高性能纖維、纖維綠色制造與智能制造等方面形成了多個有特色的研究方向,并拓展至復合材料、納米材料、新能源材料等相關領域。

承擔國家“六五”、“七五”、“八五”攻關項目,“十一五”、“十二五”科技支撐項目,“十三五”、“ 十四五”國家重點研發項目,國家自然基金項目,省市部重點基礎項目,以及企業技術開發項目多項;獲得國家科技進步二等獎5項 ,省市部科技獎多項;基礎研究成果發表在行業有影響力的雜志上,技術開發成果獲得多項國內外授權專利并部分實現轉化。

- 陜西科技大學楊洋、哥廷根大學張凱 ACS Nano:“強弱協同作用”構筑高性能水凝膠電解質 2025-04-17

- 曼大李加深團隊 CEJ:用于揮發性有機化合物檢測的石墨烯/金屬氧化物/細菌纖維素/聚乙二醇復合氣凝膠 2024-10-28

- 江西理工大學張思釗課題組 IJBM:生物基氣凝膠的多功能賦予及其協同優化 2024-09-10

- 國科大郭存悅/深大陳光明、杜春雨 CEJ:有機碳化修飾碳納米管及其高溫穩定熱電性能 2025-02-14

- 四川大學王延青 ACS AMI:使用 3D 導電網絡硅-碳納米管復合陽極增強鋰離子電池 2025-01-12

- 廣工閔永剛/黃錦濤團隊 ACHM:用于集成熱管理和電磁波吸收的高性能聚酰亞胺/聚吡咯-碳納米管@PCM復合材料 2025-01-10