隨著電子設備的不斷更新迭代,電子器件正逐漸朝著小型化和集成化方向發展。然而,由此產生的電磁波污染不僅會影響設備的正常運行,還會威脅人類健康。目前,電磁波吸收(Electromagnetic wave absorption, EWA)材料通過吸收電磁波來減輕或減弱電磁輻射及干擾。這是消除電磁污染的一種有效方法,并且已成為當前的研究和應用熱點之一。不過,在吸收電磁波的過程中,EWA材料會產生大量熱量,而這些廢熱無法及時傳遞到電子設備外部,從而導致電子設備性能下降甚至出現故障。因此,研發兼具EWA和熱能存儲功能的材料迫在眉睫。從可控制備孔結構出發,加載聚吡咯-碳納米管的聚合物多孔材料,可以成功地構建質輕的導電網絡、提高熱能轉換效率,并儲存大量的相變材料(Phase change material, PCM),實現集成熱管理和卓越電磁波吸收性能。

圖1 聚酰亞胺/聚吡咯-碳納米管@PCM復合材料的制備流程

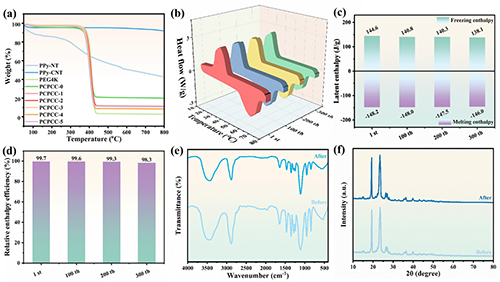

圖2 PCPCCs的熱穩定性和可靠性

圖3 PCPCCs的熱管理性能

圖4 PCPCCs的吸波性能

論文信息:

Yan Cao, Zhaozhang Zhao, Xinfei Zeng, et al. High-performance Polyimide/Polypyrrole-CNTs@PEG composites for integrated thermal management and enhanced electromagnetic wave absorption [J]. Advanced Composites and Hybrid Materials(8: 104 (2025). IF=23.2).

論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s42114-024-01202-z

作者介紹

曹琰,廣東工業大學2023級在讀博士。主要研究領域包括石墨導熱材料、碳電極材料、高分子管狀碳納米材料等先進功能材料。

黃錦濤,廣東工業大學副教授。中國創新創業大賽評審專家,中國汽車工業協會團體標準評審專家,廣東省級工程中心認定評審專家,廣東省大學生材料創新大賽評審專家,廣東高校科技成果轉化中心專家。在Small、Biosensors and Bioelectronics、Chemical Engineering Journal、Energy、Composites Part A、Composites Part B等期刊發表SCI論文60余篇,其中第一/通訊作者論文40余篇,高被引/熱點論文7/5篇,論文被引用2800余次,H因子32;在Wiley等出版社以第一/通訊作者合著書籍章節3部,專利10余件。參與項目10余項,其中主持7項。

閔永剛,廣東工業大學教授,美國賓夕法尼亞大學博士,“國家杰出青年科學基金”獲得者。師從于2000年諾貝爾化學獎獲得者Alan G. MacDiarmid教授。擁有二十多年國際工作經歷,先后在多家世界500強企業和美國著名學府擔任過多種技術職位,如:美國杜邦、IBM、英國帝國化學公司(威克斯)、法國圣戈班、美國賓西法尼亞大學、和俄亥俄州立大學等。致力于研究有機光電功能材料與器件(功能高分子材料、有機發光二極管、鈣鈦礦型太陽能電池),多維功能化石墨烯復合材料與應用,高性能聚合物材料的合成與加工,節能環保和PM 2.5等。主持過多項美國國家標準局項目、美國國防部項目、美國國家科學基金項目、及中國國家基金項目,總項目經費達數十億元。多次獲得美國國防部和美國制造協會科技成果獎、美國公司突出貢獻獎等。申報了一百余項中國和國際專利(其中四十多項已獲授權),科技文章一百余篇(總引用指數:>2000,H-index為 22)。

- 西工大顧軍渭教授/張雅莉副教授 Adv. Mater.:具有動態可逆熱管理性能的智能電磁屏蔽復合材料 2025-06-14

- 天大封偉教授團隊 Adv. Mater.:當仿生設計遇見機器學習 - 未來智能熱管理材料 2025-05-17

- 東華大學王宏志/EMPA趙善宇 AFM:自適應溫度響應的纖維諧振器超面料 - 實現零能耗熱管理 2025-05-12

- 陜科大馬建中教授/閆凱副教授 AFM:新型高效電磁波吸收的多模態可穿戴織物傳感器 2024-12-17

- 南開大學黃毅教授、馬文樂助理研究員 AFM:具有低頻兼容性的強磁-介電協同梯度超材料增強多頻譜超寬帶吸收 2024-03-30

- 西工大張寶亮課題組 ACS Nano:具有平衡介電損耗的S-NiSe/HG復合室溫自愈合聚氨酯實現微波吸收和腐蝕防護 2024-03-07

- 寧波材料所王震/閻敬靈團隊 JMCA: 聚酰亞胺/石墨烯氣凝膠的分級多孔結構實現力學和電磁屏蔽兼容 2025-06-19