非條件反射是的指在出生后無需訓練就具有的反射,由大腦皮層以下的神經中樞(如腦干、脊髓)參與即可完成。通過反射弧實現反射動作,對于人類和高等動物在沒有大腦處理的情況下對環境刺激做出肌肉反應,并在自然危險中生存是非常重要的。仿生人類非條件反射的過程并實現的感覺、知覺、動作等功能,開發具有柔性結構和卓越的變形能力人工肌肉已經成為生物傳感智能機器人、交互式人機接口和高級假肢的一大挑戰。這類人工肌肉更適合在未知和非結構化環境中完成操作,可以直接與人接觸、或與人進行近距離協作,因此在智能操控和康復醫療等領域具有廣闊的應用前景。

近日,天津大學封偉教授、王玲教授團隊成功開發了一種具有感知-驅動-自反饋一體化功能的人工神經肌肉纖維束,并探索了其在觸覺感知和膝跳反射等領域的重要應用。相關成果以題為“Biomimetic Artificial Neuromuscular Fiber Bundles with Built-in Adaptive Feedback”在國際權威期刊《Matter》上發表。天津大學材料學院博士生陳原浩為論文第一作者,天津大學王玲教授和封偉教授為論文通訊作者。本工作得到了國家重點研發計劃“高端功能與智能材料”專項、國家自然科學基金和天津市自然科學基金等項目的重點資助。

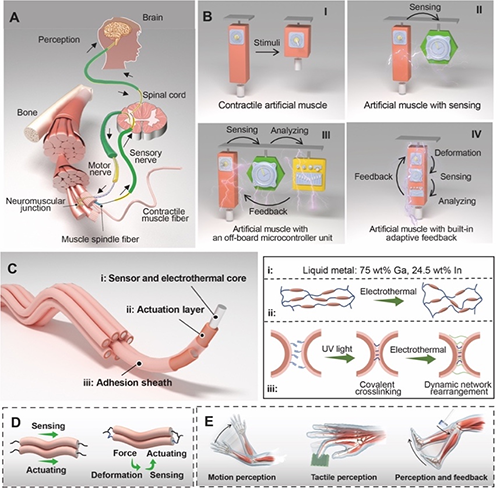

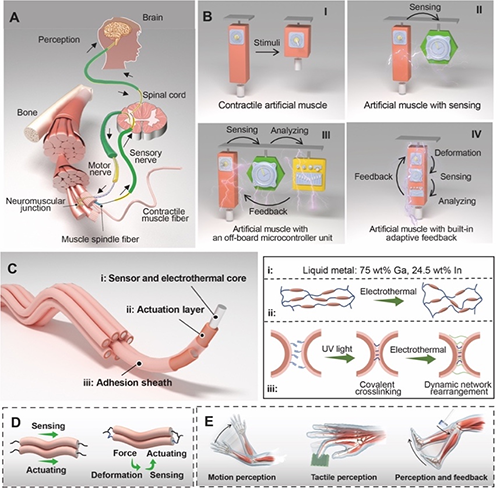

圖1 人工肌肉的發展和神經肌肉纖維束的設計思想

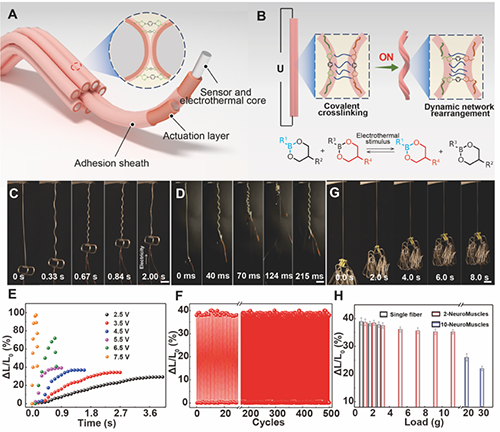

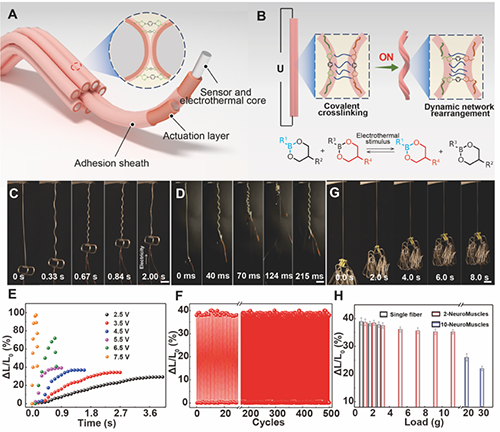

作者提出利用自創地模具旋轉成型方法大批量制備了具有多層同軸結構的液態金屬-液晶超細纖維,并實現了中空液晶纖維的壁厚(> 10 μm)與管徑(> 50 μm)的精準調控。另外,作者發現隨著液晶纖維的壁厚增加,其驅動輸出力則會增大(2.5 V的驅動電壓),但是傳感靈敏度會降低(如圖2所示)。作者進一步利用化學交聯的方法制備出具有響應速度超快、形變率大、輸出力高以及性能穩定的人工神經肌肉纖維束。該纖維束中的每根纖維都可獨立控制,當其中一根纖維施加電壓時,纖維會產生卷曲行為,該卷曲行為會導致纖維束的瞬間收縮率大大增加,例如在7.5 V的直流電源下,人工神經肌肉纖維束在0.12 s的時間內瞬間收縮率可達到98%(如圖3所示)。

圖2 具有多層核殼結構的超細液晶納米復合材料的制備新方法與性能研究

圖3 人工神經肌肉纖維束的制備策略與電熱驅動性能

人工神經肌肉纖維束中每根纖維兼具傳感和驅動功能,當組裝到人工手臂上時,在4.5 V直流電壓的電熱驅動下,神經肌肉纖維束中的一根纖維可以快速收縮,并在6秒內將前臂拉到62毫米的最大高度,該收縮變化可以傳遞給周圍傳感纖維,導致傳感纖維的電阻信號發生變化,因此可以產生本體感知(類似人體自身可以感知四肢運動,如圖4所示);進一步,當被組裝到人工手指里時,纖維束不僅可以控制人工手指的彎曲,還可以實時監測手指彎曲的過程。另外,人工手指指尖由一個帶有彈簧和探針的杠桿裝置組成,它可以有效地將外部接觸力傳遞給纖維束的感知纖維,因此可以賦予人工手指觸覺感知能力(如圖4所示)。進一步,作者將纖維束中所有纖維的電路并聯在一起,構筑人工肌肉內部纖維的感知與驅動互通信號網絡,通入適量的恒定電流后,一旦感知到由外力引起的形狀變形,即可根據外力的大小或者施加壓力的時間產生自適應的收縮,這是由于每個纖維分支中的恒電流重新分配造成的,導致了整體的電熱溫度升高,引起人工神經肌肉纖維束的收縮,因此人工腿就能夠快速向前擺動,實現了自適應的人工非條件反射(如圖5所示)。需要說明的是,整個過程不需要信號處理的外部控制系統即可實現材料本身的感知-自診斷-驅動的整個過程。另外,當人工腿彈起時沒有明顯的延遲,并且通過增加纖維束中的纖維數量可以增強人工腿能量輸出。這項研究有望為開發具有內置自適應反饋的可植入式人工肌肉以及下一代能夠模仿生物生命系統復雜運動的軟體機器人開辟新的道路。

圖4 人工神經肌肉纖維束應用于本體感知以及觸覺感知

圖5 基于神經肌肉纖維束的人工反射弧

通訊作者簡介

王玲,天津大學講席教授,博士生導師,國家重點研發計劃項目負責人,天津市杰出青年基金獲得者和國家海外高層次優秀青年人才。主要致力于功能液晶智能材料的設計與制備及其在變色隱身、軟體機器人、高速通信、能源和安全等領域的應用研究。

封偉,天津大學講席教授,博士生導師,國家杰出青年基金獲得者,國家“萬人計劃”科技創新領軍人才和天津市“杰出人才”,天津市首批“131”創新團隊負責人,英國皇家化學會會士(FRSC),日本學術振興委員會JSPS高訪學者,享受國務院政府特殊津貼專家。主要研究方向為功能有機碳復合材料在致密儲能和智能熱控等領域的應用及產業化技術研究。

文章信息:Yuanhao Chen, Cristian Valenzuela, Yuan Liu, Xiao Yang, Yanzhao Yang, Xuan Zhang, Shaoshuai Ma, Ran Bi, Ling Wang*,Wei Feng*. Biomimetic Artificial Neuromuscular Fiber Bundles with Built-In Adaptive Feedback. Matter, 2025, DOI: 10.1016/j.matt.2024.10.022

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.10.022