傳統的粘接性水凝膠由于缺乏抗菌性能,限制了其在臨床醫療中的應用。為了解決這一問題,各種抗菌劑被添加到水凝膠中,其中以抗生素最為常見。然而,抗生素的濫用導致了耐藥細菌的發生和發展,且抗菌劑需要長時間釋放才能發揮抗菌效果,這導致細菌感染時間延長、組織修復難度增加。因此,有必要開發非抗生素的殺菌策略賦予粘接性水凝膠敷料快速抗菌的能力。近年來,與光療相關的多模態抗菌治療已成為快速抗菌的常見策略。但是,熱休克蛋白的過表達增加了細菌的熱耐受性,削弱了光熱療法(PTT)的治療效果。光動力療法(PDT)的抗菌效果也受到細菌抗氧化防御系統的影響。這導致單獨的光療已經不足以完全根除細菌,需要與其他治療方式整合來解決光療的固有缺陷。

針對上述挑戰,四川大學華西口腔醫院梁坤能副教授與鄧怡研究員團隊聯合開發了一種特洛伊木馬生物異質結(Th-bioHJ),該材料中的鎵(III)因其與鐵(III)的相似性,可以被細菌誤認為必需的鐵元素而主動攝取,進而破壞電子傳遞鏈并抑制細菌呼吸,該策略被稱為 “特洛伊木馬策略”,將其與光療(PTT/PDT)結合可實現有效地快速消滅細菌。此外,該水凝膠能夠實時監測人體運動,適用于可穿戴傳感器。這項研究為粘接性水凝膠在感染性傷口管理中的應用提供了全新的見解。

相關研究成果已發表在《Nano Letters》期刊上,論文題目為“Trojan Horse Bioheterojunction Empowers Adhesive Hydrogel with Robust Antibacterial Activity and Sensing Capacity for Infected Cutaneous Regeneration”。

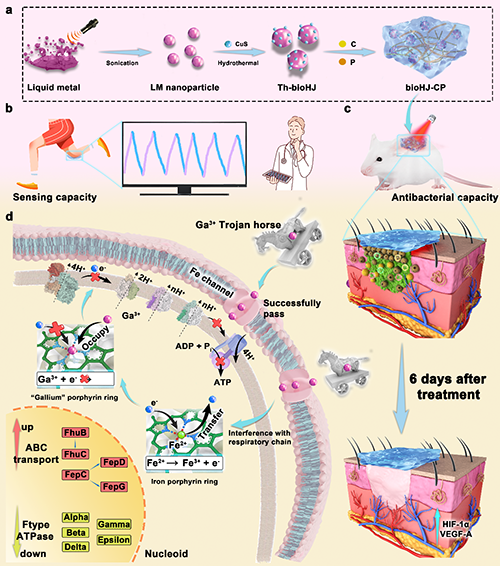

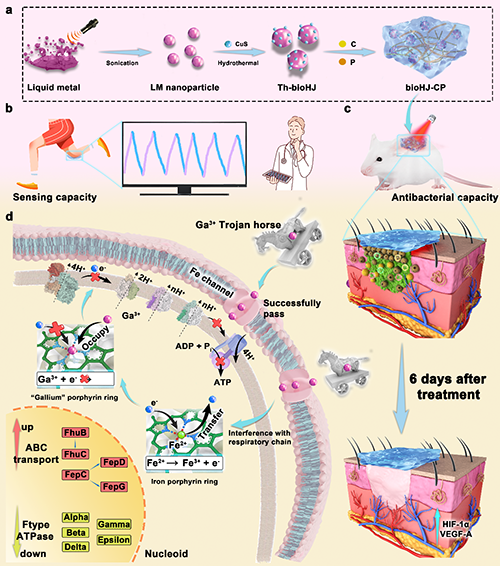

Scheme 1. 特洛伊木馬生物異質結粘接性水凝膠(bioHJ-CP)治療感染皮膚創面的示意圖。

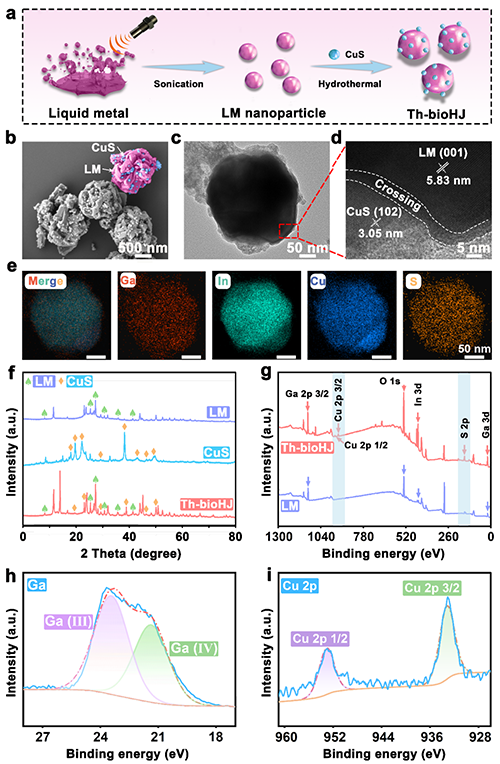

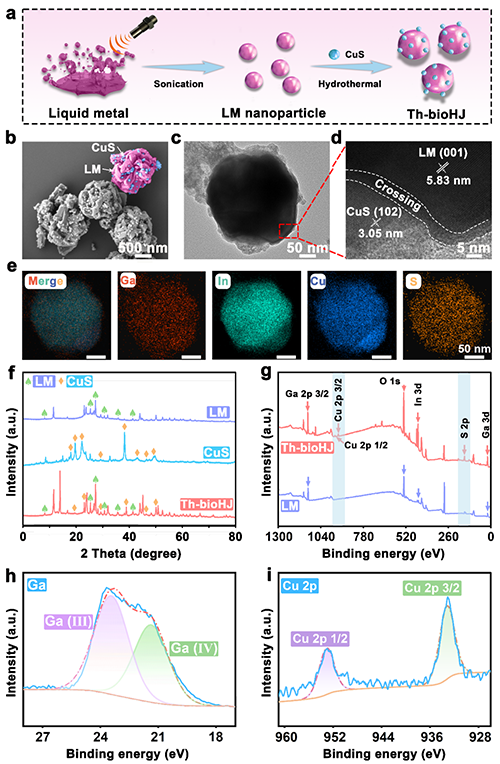

在該研究中,研究團隊將液態金屬和硫化銅構成特洛伊木馬生物異質(Th-bioHJs),并進行了表征(圖1)。利用由卡拉膠(C)和聚丙烯酸(P)組成的粘接性水凝膠為載體,開發出一種新型的bioHJ-CP水凝膠傷口敷料。

Figure 1. Th-bioHJ的合成和理化特征。(a) Th-bioHJ合成的示意圖。(b) Th-bioHJ的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像:紫色和藍色分別表示水熱反應后液態金屬(LM)納米塊體和LM表面生長的CuS納米顆粒。(c) Th-bioHJ的透射電子顯微鏡(TEM)和 (d) 高分辨透射電子顯微鏡(HR-TEM)圖像:Th-bioHJ中LM(001)和CuS(102)的晶體晶格。(e) Th-bioHJ的能量色散光譜圖:紅色、綠色、藍色、橙色分別對應元素鎵(Ga)、銦(In)、銅(Cu)和硫(S)。(f) LM、CuS和Th-bioHJ的X射線衍射(XRD)圖譜。(g) LM和Th-bioHJ的X射線光電子能譜(XPS)圖譜。(h) Th-bioHJs中鎵(Ga)和(i) 銅(Cu)元素的XPS圖譜。

Figure 2. bioHJ-CP水凝膠的體外抗菌和抗生物膜能力。圖像顯示了(a)金黃色葡萄球菌(S. aureus)和(b)大腸桿菌(E. coli)在經過對照組(無額外處理)、C、LM-C、CuS-C和bioHJ-CP水凝膠處理前后以及在近紅外(NIR)照射下的細菌菌落。SEM圖像展示了與對照組、C、LM-C、CuS-C和bioHJ-CP水凝膠孵育前后以及NIR照射后(c)金黃色葡萄球菌和(d)大腸桿菌的形態,三角形標記表示細菌破裂。圖像顯示了(e)金黃色葡萄球菌和(f)大腸桿菌的活/死染色,活細菌呈綠色,死細菌呈紅色。代表性的(g)金黃色葡萄球菌生物膜和(h)大腸桿菌生物膜在經過對照組、C、LM-C、CuS-C和bioHJ-CP水凝膠處理前后以及NIR照射后用結晶紫染色。(i)三維重建圖像展示了經過處理的金黃色葡萄球菌生物膜,通過活/死染色可視化活細菌(綠色)和死細菌(紅色)。

通過大量體外實驗驗證,bioHJ-CP水凝膠在光照下,顯示出顯著的抗菌能力,有效清除細菌生物膜(見圖2)。對其抗菌機制探究如下:得益于Ga3?和Fe3?之間的高度相似性,Ga3?也被細菌鐵載體主動結合并運輸進細菌內。Ga3?的電荷更高且半徑(0.62 ?)比Fe2?(0.76 ?)更小,因此Ga3?-復合物可以產生更穩定的離子鍵,具有更高的穩定性。因此,Ga3?容易沒有氧化還原活性能力的Ga3?-卟啉環,通過“特洛伊木馬療法”破壞電子傳遞鏈并抑制細菌呼吸。為了探索bioHJ-CP水凝膠對細菌鐵代謝的影響,使用基于普魯士藍的Fe染色試劑盒評估了細菌對Fe3?的攝取。如圖S8所示,bioHJ-CP水凝膠孵育的細菌明顯減少了Fe3?攝取,在近紅外(NIR)照射后,細菌對Fe3?的攝取進一步減少。定量聚合酶鏈反應(qPCR)分析進一步驗證了在bioHJ-CP + NIR組中,與Fe3?運輸相關的mRNA表達被補償性上調,包括fepC、fepD、fepG、fhuB和fhuC(圖3d)。細菌TEM的元素圖譜證實了Ga成功進入并在細菌內部積累(圖S15)。輔酶Q-細胞色素c還原酶(復合體Ⅲ)和細胞色素c氧化酶(復合體Ⅳ)是細菌電子傳遞鏈(ETC)的主要成分,對細菌中的電子傳遞過程至關重要。這些酶中的電子傳遞機制通常涉及卟啉環中鐵的氧化還原活性,該活性催化Fe2?向Fe3?的轉變,并伴隨著釋放單個電子。Ga3?-卟啉環阻礙了細胞色素酶傳遞電子的能力,使細菌ETC陷入混亂。對復合體Ⅲ和Ⅳ的活性進行了評估。在圖3e-h中,bioHJ-CP + NIR組在金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的細胞呼吸鏈中與復合體III和IV相關的酶活性顯著降低。復合體Ⅲ和Ⅳ活性的下降和細菌膜的破壞直接導致膜通透性增強和膜電位降低,采用了RB123和diSC3(5)檢測金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的膜電位,發現bioHJ-CP + NIR引起的細菌呼吸鏈和細菌膜系統的嚴重破壞,最終導致細菌ATP水平明顯下降。大腸桿菌轉錄組測序分析結果也表明與ABC轉運相關的基因上調和與ATP合成相關的基因下調,證明特洛伊木馬策略干擾電子轉移機制,損害了能量生產并破壞了微生物的生長和代謝。

Figure 3. 抗菌機制。(a) 特洛伊木馬策略的示意圖:從bioHJ-CP水凝膠釋放的Ga3+作為特洛伊木馬導致細菌呼吸鏈混亂,其中Ga3+-卟啉環沒有氧化還原活性,無法傳遞電子。(b) 經過C和bioHJ-CP水凝膠處理前后以及近紅外(NIR)照射后的金黃色葡萄球菌(S. aureus)的透射電子顯微鏡(TEM)圖像,紅色和綠色箭頭分別表示細菌細胞壁和質膜收縮。(c) 經過C和bioHJ-CP水凝膠處理前后以及NIR照射后的大腸桿菌(E. coli)形態的TEM圖像,紅色和綠色箭頭分別表示細菌細胞壁和質膜收縮。(d) 定量聚合酶鏈反應探索Th-bioHJs + NIR組中鐵離子運輸相關mRNA表達,包括fepC、fepD、fepG、fhuB和fhuC。(e) 經過bioHJ-CP和bioHJ-CP + NIR處理的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的輔酶Q-細胞色素c還原酶(complex Ⅲ)活性。(f) 經過bioHJ-CP和bioHJ-CP + NIR處理的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的細胞色素c氧化酶(complex Ⅳ)活性。(g) 經過bioHJ-CP和bioHJ-CP + NIR處理的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌中RB123的熒光強度。(h) 經過bioHJ-CP和bioHJ-CP + NIR處理的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌中的ATP水平。(i) 所有差異表達基因(DEGs)的GO富集評估。(j) 對前100個DEGs進行聚類分析,探索基因表達模式。熱圖中的行對應基因,列對應樣本,顏色強度反映基因表達水平。(k) 氧化磷酸化的基因集富集分析(GSEA)圖。(l) 在KEGG數據庫中鐵離子吸收和運輸途徑中涉及的基因的定量分析。(m) Th-bioHJs + NIR處理后的差異基因表達火山圖,藍色和紅色點分別對應下調和上調基因。(n) 前20個KEGG富集評估的氣泡圖,圓圈代表下調,三角形代表上調,大小表示涉及的基因數量。(o) 與碳代謝、三羧酸循環和氧化磷酸化相關的基因網絡圖。

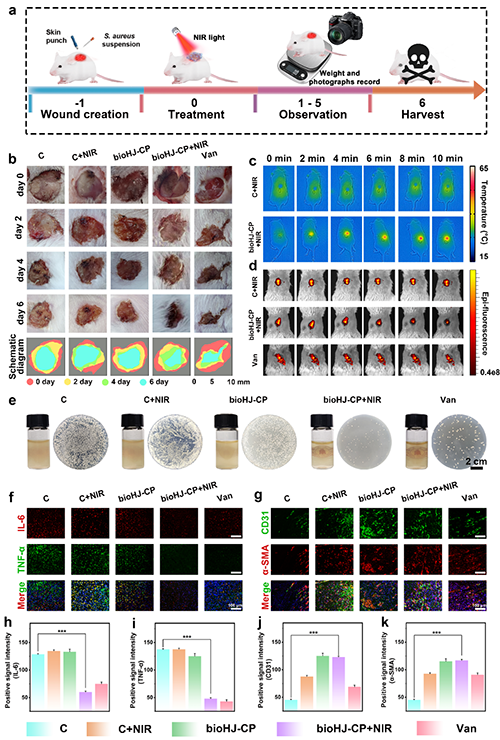

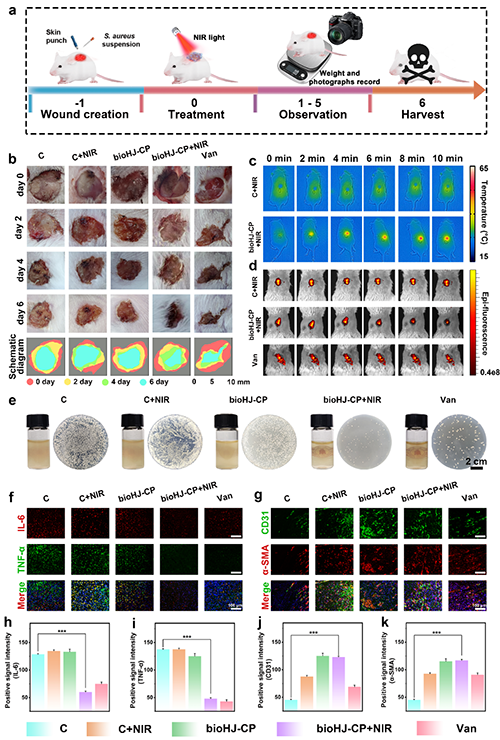

Figure 4. C組、C+NIR組、bioHJ-CP組、bioHJ-CP+NIR組和萬古霉素(Van)組感染傷口愈合體內實驗評估。(a) 不同處理方法的金黃色葡萄球菌感染性傷口的實驗流程圖。(b)從第0天至第6天在C組、C+NIR組、bioHJ-CP組、bioHJ-CP+NIR組和Van組中接受治療的感染性皮膚傷口照片。(c) 在C組和bioHJ-CP組中,經過10分鐘近紅外(NIR)照射后傷口區域的熱成像圖。(d) 體內實時光學成像追蹤了在C+NIR組、bioHJ-CP+NIR組和Van組中,用DiR碘化物標記的金黃色葡萄球菌的抗菌效果。(e) 在第0天,C組、C+NIR組、bioHJ-CP組、bioHJ-CP+NIR組和Van組中感染性傷口組織中剩余活菌的數量。(f) 在第6天,新生皮膚中炎癥因子(IL-6(紅色)和TNF-α(綠色))的免疫熒光染色圖像。(g) 在第6天,新生皮膚中與血管生成相關因子(CD31(綠色)和α-SMA(紅色))的免疫熒光染色圖像。(h) IL-6、(i) TNF-α、(j) CD31和(k) α-SMA在第6天新生皮膚中的熒光強度的定量數據分析。

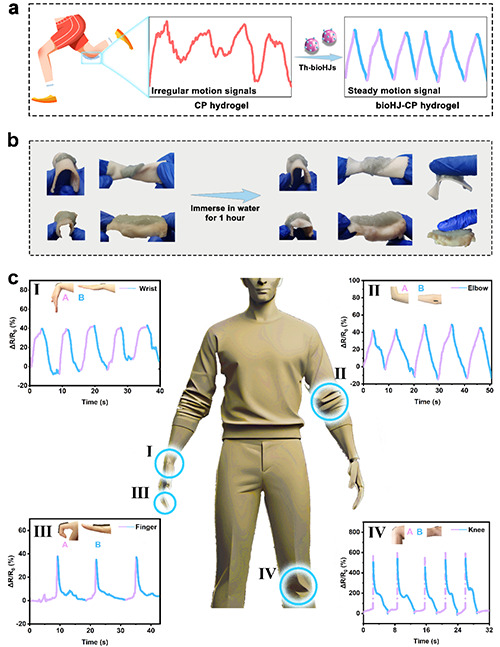

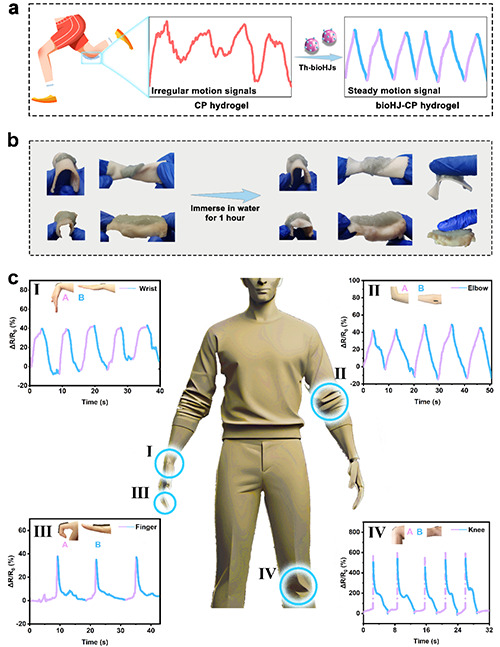

Figure 5. bioHJ-CP水凝膠傳感器在人體運動檢測中的應用。(a) 用于實時監測人體運動的可穿戴bioHJ-CP水凝膠傳感器的示意圖。(b) bioHJ-CP水凝膠粘附在豬皮和豬軟骨上的照片,在水下浸泡1小時后,無論如何扭曲,未觀察到水凝膠脫落和撕裂。(c) bioHJ-CP水凝膠傳感器在(Ⅰ)腕關節彎曲、(Ⅱ)肘關節彎曲、(Ⅲ)指關節彎曲和(Ⅳ)膝關節彎曲下的相對電阻變化。

在這項研究中,研究團隊開發了一種bioHJ-CP水凝膠,它具有快速、強大的抗菌作用和出色的傳感能力,用于治療感染性傷口。在近紅外(NIR)照射下,Th-bioHJs增強了光熱療法(PTT)的效率,催化了光動力療法(PDT)的啟動,并釋放了Ga3?,通過特洛伊木馬策略破壞了細菌的電子傳遞,迅速消除細菌。體內實驗表明,該水凝膠在NIR激光照射下顯著抑制了細菌定植和感染,刺激了血管生成,并促進了傷口愈合。此外,這種粘接性水凝膠可以作為可穿戴傳感器,實現人體運動實時監測。

文章第一作者為四川大學華西口腔醫學院2022級碩士研究生李夢和楊英明,通訊作者為四川大學華西口腔醫院的梁坤能副教授和四川大學化學工程學院鄧怡研究員。特別感謝四川大學華西口腔醫院徐欣教授和李繼遙教授的指導。本工作得到了國家自然科學基金、四川省自然科學基金、四川省科技廳項目、四川省重點研發計劃、成都科技支撐計劃、四川大學研究項目和華西口腔醫院項目的資金支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05560