骨修復重建過程被認為具有多階段的生物級聯反應,依據其組織學優勢表現,基本可分為血腫期、纖維性/軟骨性骨痂期、骨性骨痂期和骨痂塑形/改建期等四個時期。骨損傷后,隨修復的進展,纖維/軟骨性骨痂將被骨性骨痂逐漸代替,血管侵入是啟動骨替代過程的標志性事件。有效血供的再恢復,對維持并保證骨塑建/骨改建過程有序進行至關重要。目前,用于骨修復的可生物降解的3D打印支架在骨組織工程中雖然得到了廣泛的研究,但是存在血管誘導和骨誘導活性較弱的缺陷,進而無法實現模擬骨修復過程中血管侵入的生理過程達到最佳的骨修復效果。

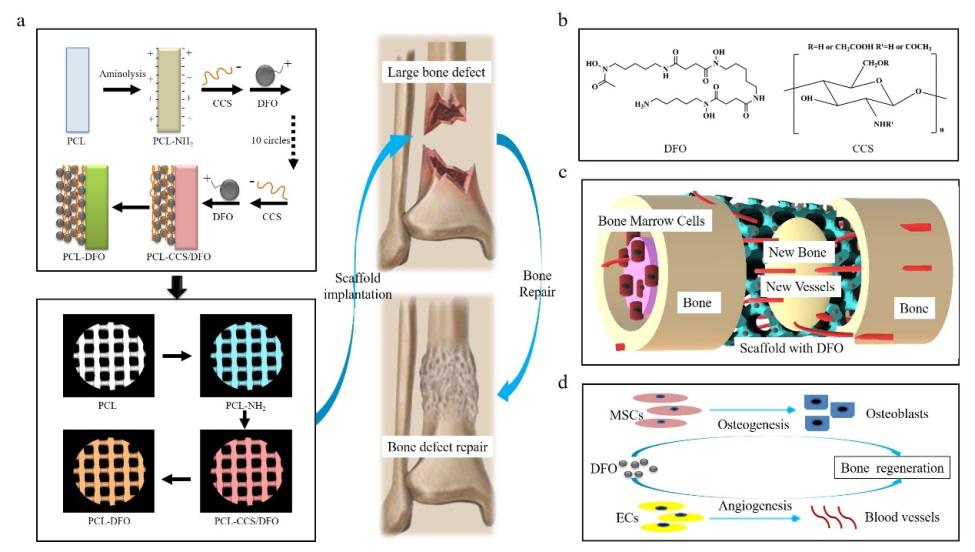

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院/上海市傷骨科研究所鄧廉夫教授團隊長期致力于低氧誘導因子1-α(HIF-1α)信號通路對血管化和骨發生發育調控作用的研究。近期,該團隊構建了能夠激活HIF-1α信號通路的可降解3D打印支架來解決骨修復支架血管化和骨誘導活性不足的難點。該團隊通過自組裝的方法構建了負載去鐵胺(DFO)的3D打印聚己內酯(PCL)骨修復支架。體內外研究表明構建的3D打印支架具有優異的血管化和成骨活性,能夠快速的促進大鼠股骨遠端巨大骨缺損的修復。利用DFO來激活HIF-1α信號通路,不僅對血管化和骨發生發育的偶聯具有重要調控作用,同時還證實了其對成骨前體細胞向成骨細胞的分化成熟也有影響。該研究設計通過靶向調控HIF-1α信號通路,構建了一種兼顧血管化和骨誘導活性的3D打印骨修復支架,實現了3D打印支架能夠模擬并促進生理狀態下骨修復重建過程中血管化的關鍵步驟,為功能化3D打印支架的構建提供了新的思路和轉化前景。

圖1. 表面負載DFO的3D打印PCL支架。

圖2. 可血管化3D打印支架大鼠股骨遠端骨缺損部位的骨修復和血管生成評價。

研究成果以“Vascularized 3D printed scaffolds for promoting bone regeneration”為題,發表于Biomaterials 2019;190–191:97-110上。論文第一作者為燕宇飛、陳皓、張宏博;論文通訊作者為齊進、崔文國、鄧廉夫。該項目獲得國家自然科學基金等項目資助。

- 四川大學易增/李旭東團隊:化學活性類骨磷灰石到骨修復材料的全流程構建 2025-07-05

- 蘇大附一院朱雪松/張一健/蔣定華、華東理工袁媛 BAM:“內外兼修”的基因工程水凝膠加速衰老骨修復 2025-05-26

- 華東理工劉潤輝教授團隊與合作者 AFM:3D 打印雙仿生支架用于大段骨修復 2024-12-28

- 浙江大學吳晶軍、方子正團隊 Adv. Mater.:3D打印超強韌可修復彈性體 2025-07-07

- 南理工/國科大杭高院王杰平、南理工易文斌等 Nat. Commun.:可消除光固化3D打印層紋的聚二硫代氨基甲酸酯研究 2025-07-03

- 昆士蘭大學喬瑞瑞團隊 Adv. Mater. 綜述:納米復合材料的創新制備與應用 - 從傳統合成到先進3D打印技術 2025-06-25

- 蘇大李剛、附一院李峰和附四院沈罡 IJBM: 兼具抗菌和抗狹窄功能的載藥可降解輸尿管支架 2025-06-29