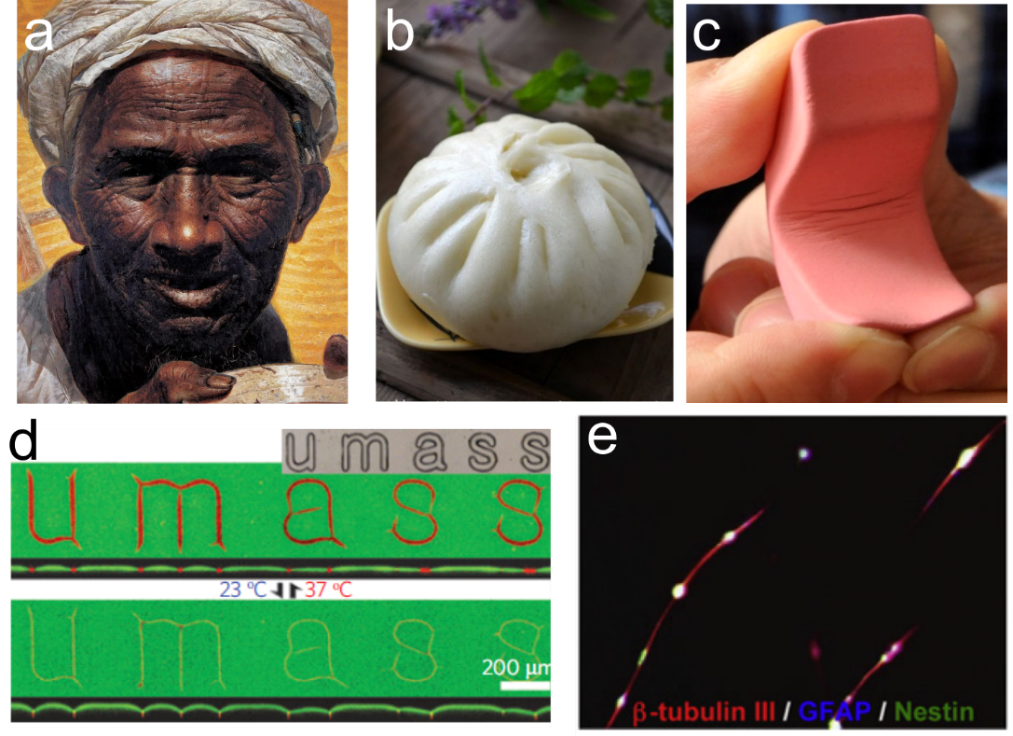

褶皺在軟材料表面十分尋常,譬如皮膚上的皺紋,包子上的褶痕,和擠橡皮時的細紋(圖1a-c)。褶皺亦有重要的應用前景,譬如生物分子的動態呈現[1](圖1d),以及神經突的誘導生長[2](圖1e)。

圖1. 褶皺在軟材料表面十分尋常亦有重要的應用前景。a. 皮膚上的皺紋(圖為羅中立油畫《父親》)。b. 包子上的褶痕。c. 擠橡皮時的細紋。d. 利用褶皺動態呈現生物分子[1]。e. 利用褶皺誘導神經突的生長[2]。

褶皺雖尋常卻并不平凡。相應的力學研究雖歷時五十余載,仍不能與實驗完全吻合。早在1963年, Biot曾做過橡膠受壓失穩的線性分析并推導出臨界應變為0.46(平面應變條件,下同)[3]。及至1999年,Gent的實驗卻發現褶皺總在應變0.35時發生,遠低于Biot的預測[4]。直到2008年,Mahadevan和他的博士生Hohlfeld才解決這一分歧[5]。他們指出軟材料中的褶狀皺(crease)和Biot所研究的波狀皺(wrinkle)是兩種不同的失穩模態(圖2)。波狀皺是彌漫整個表面的光滑起伏。波的幅度可以無限減小而趨近平表面,隨之整個材料中的應變也一致趨于零,故波狀皺的失穩可以通過對平表面進行線性攝動來分析。褶狀皺是局限一處的陡峭折疊,其底端是一道尖銳的折痕。褶的深度可以無限減小而趨近平表面,但是應變在尖銳的褶底總是發散的,故褶狀皺的失穩需要非線性模擬來分析。Hohlfeld和Mahadevan的理論成功預測了橡膠上褶皺的臨界應變。然而橡膠在軟材料中偏硬(剪切模量~1MPa)。更軟的材料中,譬如水凝膠和生物組織(剪切模量~1kPa或更低),褶皺現象仍撲朔迷離。在這些更軟的材料中,表面張力不容忽視地影響著表面形貌,亦即所謂的毛細彈性現象(Elastocapillarity)[6]。2011-2012年間Mora等人[7]和陳大勇等人[8]分別研究了毛細彈性褶皺。然而兩個組得出的結論卻大相徑庭:Mora等人的觀測非常接近經過毛細彈性修正后的波狀皺模型。而陳大勇等人的觀測卻要用毛細彈性修正后的褶狀皺模型來擬合,其臨界應變遠低于相應的波狀皺模型。

圖2. 波狀皺和褶狀皺的差別。波狀皺是彌漫整個表面的光滑起伏。褶狀皺是局限一處的陡峭折疊。

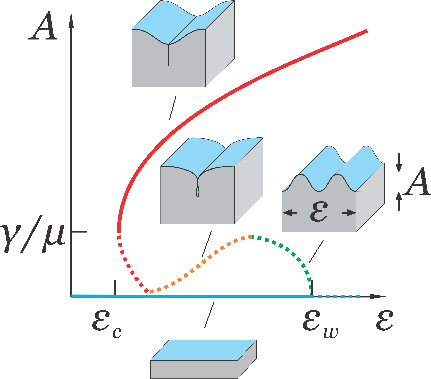

近日,哈佛大學鎖志剛教授組和麻省大學Hayward教授組合作用全新的毛細彈性褶皺模型(Elastocapillary Crease)解決了上述沖突。該模型可以用圖3所示的后屈曲路徑來表示。因為表面張力總傾向使表面光滑,前述有尖銳底部的褶狀皺將被抑制。有表面張力時,Hohlfeld和Mahadevan所預測的褶狀皺分岔點不復存在。彈性體最終在波狀皺分岔點失穩(圖3藍綠路徑交點,臨界應變εw )。分岔之后的波狀皺并不穩定,會發生折疊(圖3橙色路徑 )并形成褶狀皺(圖3紅色路徑)。具體折疊路徑與表面發生接觸之后表面張力的變化有關,圖3是假設表面接觸后無張力的特例。褶狀皺臨界應變(εc )被定義為褶狀皺存在的最低應變,亦即褶狀皺由不穩定變為穩定的拐點(圖3紅色路徑的拐點,實線和虛線的轉換點)。該拐點所對應的褶皺深度由模型中唯一的特征尺度——毛細彈性尺度——決定。毛細彈性尺度的定義為表面張力γ和剪切模量μ之比γ/μ。

圖3. 毛細彈性褶皺的后屈曲路徑圖。圖中實線為穩定路徑,虛線為不穩定路徑。藍色路徑對應平表面。綠色路徑對應波狀皺。橙色路徑對應波狀皺到褶狀皺的折疊過程。紅色路徑對應褶狀皺。

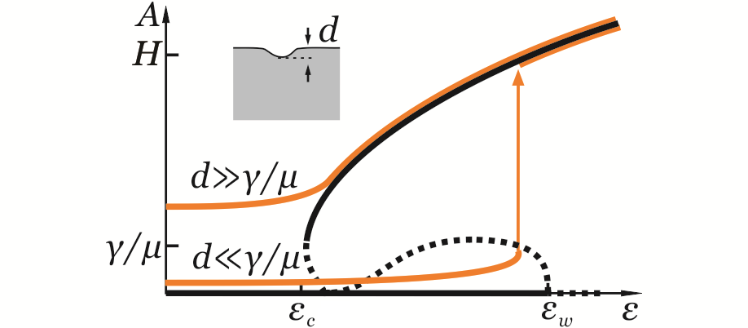

上述后屈曲路徑意味著褶皺形成的應變對缺陷敏感(圖4)。毛細彈性模型中,只有γ/μ一個特征尺度。若缺陷尺寸d<<γ/μ,表面張力可以抹平缺陷。系統會在接近波狀皺分岔點(εw )的應變失穩,并突跳到相同應變的穩定路徑上。若缺陷尺度d>>γ/μ,應力集中可使缺陷處形成淺小的褶狀皺,即便整體應變很低。當應變接近褶狀皺臨界應變(εc )時,缺陷處淺小的褶狀皺可以加深增長,發展成實驗上可觀測的失穩。對于任意尺度的缺陷,失穩點都會在這兩個極限之間。也就是說,褶皺的失穩永遠發生在一個確定的應變區間,其上下界分別為εw和εc。

圖4. 毛細彈性褶皺的缺陷敏感性。大缺陷導致接近褶狀皺臨界應變(εc )時的失穩。小缺陷導致接近波狀皺分岔點(εw )時的失穩。

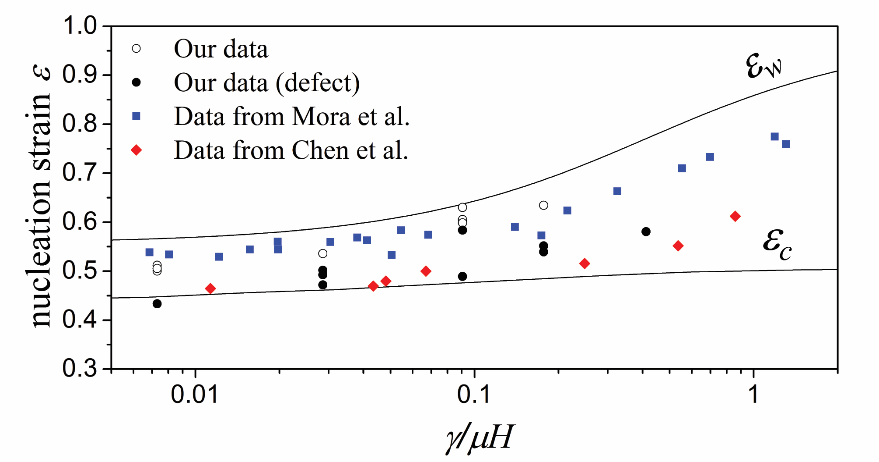

褶皺失穩的應變區間可以被實驗測量。圖5中匯總了文中新采集的數據與之前文獻中報道的數據。正如理論所預測,軟材料褶皺的失穩是對缺陷敏感的,并且總發生在理論預測的應變范圍內。

圖5. 實驗驗證預測的失穩區間。H是樣品的初始厚度。

該研究工作發表在Physical Review Letters上,并獲編輯推薦(Editors’ Suggestion)。劉綦涵博士與Tetsu Ouchi博士為共同第一作者。哈佛大學鎖志剛教授與麻省大學Ryan Hayward教授為共同通訊作者。

參考文獻

1. Kim, J., J. Yoon, and R.C. Hayward, Dynamic display of biomolecular patterns through an elastic creasing instability of stimuli-responsive hydrogels. Nature materials, 2010. 9(2): p. 159.

2. Saha, K., et al., Surface creasing instability of soft polyacrylamide cell culture substrates. Biophysical journal, 2010. 99(12): p. L94-L96.

3. Biot, M.A., Surface instability of rubber in compression. Applied Scientific Research, Section A, 1963. 12(2): p. 168-182.

4. Gent, A. and I. Cho, Surface instabilities in compressed or bent rubber blocks. Rubber Chemistry and Technology, 1999. 72(2): p. 253-262.

5. Hohlfeld, E.B., Creasing, point-bifurcations, and the spontaneous breakdown of scale-invariance. 2008: Dissertation.

6. Style, R.W., et al., Elastocapillarity: Surface tension and the mechanics of soft solids. Annual Review of Condensed Matter Physics, 2017. 8: p. 99-118.

7. Mora, S., et al., Surface instability of soft solids under strain. Soft Matter, 2011. 7(22): p. 10612-10619.

8. Chen, D., et al., Surface energy as a barrier to creasing of elastomer films: An elastic analogy to classical nucleation. Physical review letters, 2012. 109(3): p. 038001.

論文信息與鏈接:

Qihan Liu, Tetsu Ouchi, Lihua Jin, Ryan Hayward, and Zhigang Suo, Elastocapillary Crease. Physical Review Letters, 2019. 122(9): p. 098003.

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.098003

- 西安工程大學劉呈坤教授團隊 AFMs:具備高靈敏度的仿DNA雙螺旋褶皺柔性纖維力學傳感器用于人體運動監測 2025-05-19

- 大連理工大學李明、劉軍山/清華大學呂存景《Small》:用于超薄電子器件的肥皂膜轉印技術 2024-04-25

- 西南大學王明教授課題組 CEJ:表面褶皺增強柔性復合材料電磁屏蔽效能 - 電磁模擬與實驗研究 2023-02-04

- 南科大楊燦輝團隊 Nat. Commun.:提出低遲滯強粘接高分子軟材料力學設計原理 2025-07-05

- 西安交大唐敬達教授、哈佛大學鎖志剛教授《Sci. Adv.》: 軟組織為何強韌? 2025-06-23

- 大連理工大學劉田教授連發 Nat. Commun./CRPS: 一種用于實時監測軟材料、活組織應力分布的定制化、可視化平臺 2025-02-10