談到讀研或讀博,我們都會想到一個至關重要的問題:如何選擇導師?

因為在國內的體制下,很多研究生(碩博)的命運幾乎都掌握在導師手里,包括評獎、發論文、畢業等。

其實,大多數人都面臨這樣的選擇:牛導還是新人?

如果你選擇了一個領域大牛當作自己的導師,優點自然是樹大好乘涼,但是隨之而來的缺點,可能就是牛導沒有時間直接指導你。

所以,你得到的科研訓練,更多的是來自于自己的師兄師姐!那么,這種指導模式是好的嗎?

為了深入調查這種現象和回答這一問題,來自美國猶他州立大學等機構的學者們進行了研究,成果在著名的美國科學院院刊《PNAS》上得以發表。

這篇論文的題目是《Postdocs’lab engagement predicts trajectories of PhD students’skill development》,中文譯名為《博士后的實驗室參與度可以預測博士生科研技能發展的軌跡》。

作者們研究發現,導師的科研指導與博士生的科研能力沒有顯著相關性。相反,師兄師姐的指導與博士生的科研水平呈現顯著正相關!

此外,這種指導模式還可以帶來一些意想不到的好處!

“認知學徒模型”or“級聯指導模型“

對于發展中國家的科研而言,通過培養大量博士生來構建高水平科研隊伍是至關重要的。但在實際科研過程中,究竟是誰在監督指導這些學生呢?

博士生導師(通常是首席研究員PI)一般使用“認知學徒模型”或者“級聯指導模型“來指導自己的學生。

其中,“級聯指導模型“描述了實驗室或研究小組的成員從其他高級實驗室成員那里獲得指導的現象,然后再將這種指導提供給更多的初級成員。

也就是,博導或PI指導博士后,博士后再指導博士研究生,博士研究生再指導碩士研究生等。

然而,如何了解博士的研究技能的發展情況呢?

研究人員提出,需要同時關注一些特定技能,例如實驗設計能力、數據分析分析,以及隨著時間推移這些技能的一致增長情況。

盡管經典的單導師指導模型在研究生中很受歡迎,并且與研究生的學術生產力有正相關關系,但現實生活中,“級聯指導模型“已被描述為實驗室科學的“簽名教學法”,但尚無研究測試該結構模型的有效性。

科研技能確定與分類

在為期4年的縱向研究中,研究人員測量了來自美國53所大學的336名生物科學博士的研究技能,這些博士于2014年秋季開始了他們的研究計劃。

他們具體研究的子學科包括:細胞和分子生物學、發育生物學、微生物學和遺傳學。

研究人員使用博士們每年的寫作樣本(例如手稿草稿、資格合格考試、學位論文提案等)來衡量他們的科學研究技能。

另外,每個寫作樣本均由兩名外界評分者使用經過驗證的一致標準對所有目標技能進行評分。

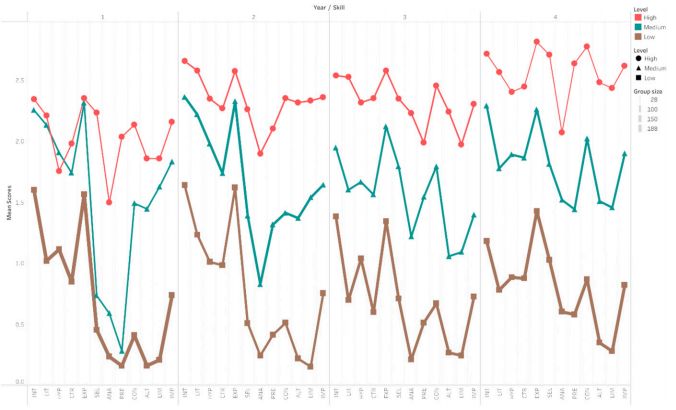

研究中所涉及的特定科研技能包括:在上下文中引入/設置研究能力(INT)、整合主要文獻能力(LIT)、建立可檢驗的假設能力(HYP)、使用適當的對照和復制能力(CTR)、實驗設計能力(EXP)、選擇分析數據能力(SEL)、數據分析能力(ANA)、呈現結果能力(PRE)、基于結果的討論能力(CON)、確定結果的替代解釋能力(ALT)、確定研究的局限性能力(LIM)以及討論調查結果的影響因素能力(IMP)。

下圖顯示了每年每種研究技能的估計平均分數,據此可以看出高、中、低科研技能的潛在特征。

研究結果

研究表明,當博士后積極指導博士的時候,這些生物科學領域的博士生每年科研技能增長的可能性是導師指導下的4.50倍。

此外,定性數據表明,博士后在以多種方式指導博士生,最常見的方式是在實驗室中提供持續不斷的實踐指導和專業指導。

值得注意的是, PI或博導的指導活動與博士的科研技能的增長軌跡沒有關系。

結果表明,與導師的指導或實驗室活動相比,如果同齡的博士后積極參與實驗室的科研討論,那么博士生的科研技能發展軌跡會更好。

因此,導師采取的“級聯指導模式“在大學實驗室環境中對博士生的科研技能發展是有益的。

“級聯指導模式“甚至能帶來一些意想不到的好處。例如,研究結果還表明,采用”級聯指導模型“還可以鼓勵博士后在實驗室內積極參與博士生的指導活動,這可能對博士后的科研或職業技能發展也是有益的。

- 北大雷霆教授課題組誠聘博士后、科研助理 - 生物醫學工程、生物電子 2025-02-10

- 復旦大學李劍鋒團隊:首個理論模擬科研全流程自動化AI智能體 2025-01-25

- 天津大學史志遠教授團隊招聘科研助理 - 高分子化學、微凝膠/微囊泡/脂質體、酶包裹遞送載體、微流控 2024-12-17

- 南開大學化學學院劉遵峰教授擬招收2022年海外一流高校優秀本科畢業生直接攻讀博士生、以及招聘博士后若干 2022-04-21

- 你到底適不適合讀博士?來看看這個透徹分析 2019-07-01

- Nature社論:讀博有害健康,三分之一博士生心理有問題 2019-05-17