塑料,在給人類生活帶來便利的同時,也逐漸演變成一個全球性的環境難題。數據顯示,全球每年生產的塑料已超過4億噸,但其中僅有不到10%被有效回收。大多數塑料最終或被填埋,或被焚燒,不僅浪費了資源,還對環境造成了巨大的負面影響。

要真正解決塑料污染,關鍵在于實現其閉環回收,也就是將廢舊塑料轉化回原始單體,再通過聚合生成性能與新塑料無異的產品。然而,實現這種“變廢為寶”的過程并不簡單。

塑料回收的難題在哪里?

當前,塑料回收主要分為兩種方式:機械回收和化學回收。

機械回收的操作相對簡單,主要通過清洗、粉碎和重塑來重復利用廢舊塑料。然而,這種方式存在兩個顯著缺點:一是回收過程中雜質容易殘留,導致回收塑料的性能大幅下降;二是機械回收難以處理塑料混合物或性能更高的工程塑料。相比之下,化學回收是一種更理想的方式,它通過特定的化學反應將塑料分解為原始單體,再重新制備高質量的塑料制品。然而,目前的化學回收技術面臨多個挑戰:反應條件苛刻(高溫、高壓),催化劑昂貴或效率低下,尤其是對混合塑料廢物的選擇性處理能力較弱。

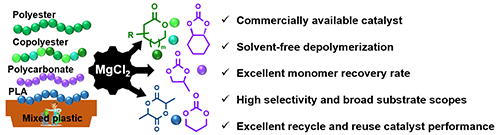

新催化劑系統的突破

近期,吉林大學化學學院超分子結構與材料國家重點實驗室張越濤教授團隊研究發現,實驗室內常見的路易斯酸—氯化鎂(MgCl?),可以用于聚酯和聚碳酸酯等聚酯材料的閉環回收。該體系不僅在溫和條件下(顯著低于塑料的Tc)實現了高效解聚,還具有良好的選擇性和兼容性。

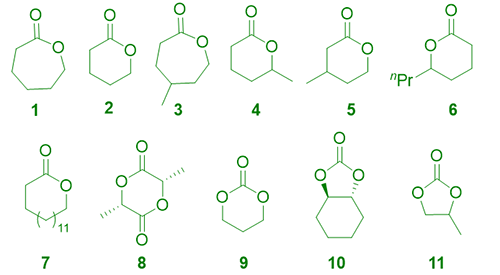

高效解聚:單體回收率超90%

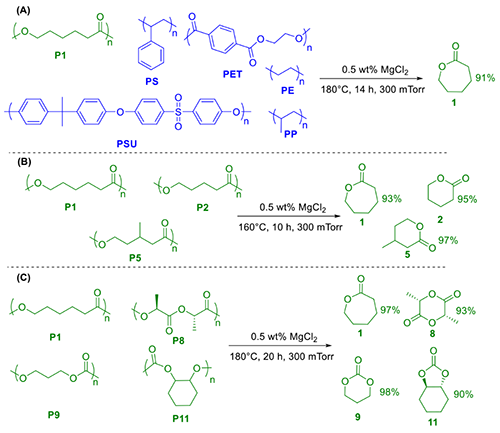

通過實驗,作者發現這種MgCl?催化劑能夠高效地解聚11種不同類型的聚酯材料,包括常見的聚酯(如聚己內酯PCL)、聚乳酸(PLA)、聚碳酸酯(如三亞甲基碳酸酯PTMC)。解聚反應在無溶劑條件下進行,單體回收率可達90%以上,顯示出卓越的性能。

適用于復雜聚酯混合物

傳統的化學回收體系通常難以應對包含多種塑料的廢物,而我們的催化體系表現出了極高的選擇性。例如,在混合了PET、PE等商品塑料的廢料中,該催化劑能夠精準地解聚目標聚酯,而不受其他塑料的干擾。此外,作者成功將這一方法應用于隨機共聚酯和不同類型聚酯混合物的選擇性回收,實現了高效解聚并回收單體(單體收率均>90%)。

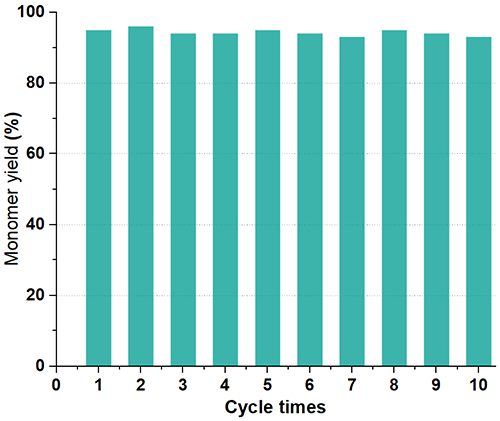

催化劑可循環使用

在循環使用實驗中,作者對催化劑進行了十次連續測試,發現每次的單體回收率均保持在90%以上,證明了該催化劑的優異穩定性和重復使用性。

解聚背后的機制探索

為了進一步理解這一催化體系的高效性,作者對其解聚機制進行了深入研究。結果表明,該解聚過程主要通過兩步反應實現:

1.隨機鏈斷裂:催化劑優先激活聚合物鏈的羰基基團,導致隨機位置的鏈斷裂;

2.末端環化:短鏈進一步通過端基環化反應生成單體。

環境與未來應用前景

這一研究為解決塑料污染問題提供了一種全新的技術路徑。相比傳統的化學回收方法,該催化體系具備以下幾大優勢:

1.低成本高效:催化劑原料價格低廉,制備簡單,適用于大規模應用。

2.溫和環保:解聚反應在相對較低的溫度下進行,無需溶劑,減少了能耗和污染。

3.廣泛適用性:該體系不僅適用于單一類型的聚酯材料,還能高效處理復雜的聚酯混合物,極具工業化潛力。

論文信息:

題目:Solvent-Free Chemical Recycling of Polyesters and Polycarbonates by Magnesium-based Lewis Acid Catalyst

作者:Dr. Wuchao Zhao (趙武超), Zongpeng Guo (郭宗鵬), Prof. Jianghua He (何江華)* and Prof. Yuetao Zhang (張越濤)*

Angewandte Chemie International Edition

https://doi.org/10.1002/anie.202420688

- 四川大學肖嘯課題組 Nat. Commun.:有機光催化劑助力廢棄塑料的升級回收 2025-05-19

- 青科大李志波/劉紹峰教授團隊 ACS Catal.: 新型鉿金屬催化劑鏈穿梭聚合制備高熔點烯烴嵌段共聚物OBC 2025-05-11

- 浙理工王新平/周嫻婧與斯德哥爾摩大學Jiayin Yuan教授ACS Macro Lett.: 溫控“開-關”的三氮唑聚離子液體催化劑 2025-04-25

- 蔡秋泉課題組 Adv. Mater.:廢舊芳香族聚酯升級回收新策略及在100L反應釜內成功應用 2025-06-08

- 巴斯克大學Alejando Müller/北師大朱曉夏、王考進 Biomacromolecules:可降解共聚酯(聚(己內酯-co-十五內酯))的共結晶行為 2025-05-21

- 青科大王慶富、孫靖江團隊 Macromolecules:水相Passerini三組分分散聚合反應制備聚酯微球 2025-05-20

- 武漢理工徐林教授/新國大 Chaobin He 教授 JACS:側鏈錨定提升聚碳酸酯基固態電解質穩定性 2025-05-05